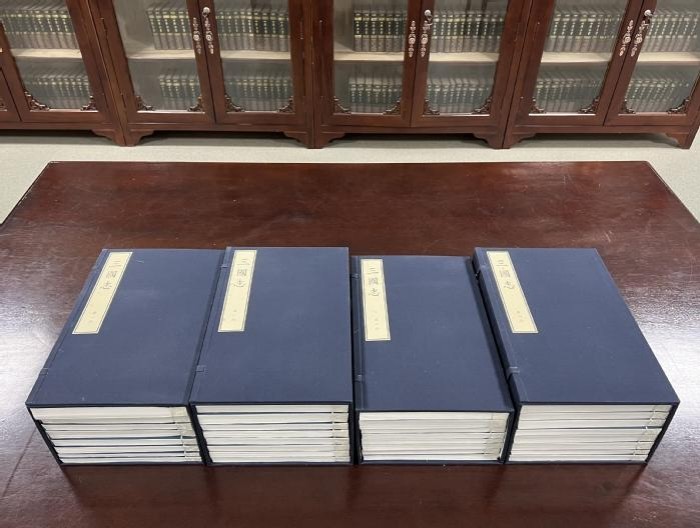

《三国志》为西晋史学家陈寿所著,记载了魏、蜀、吴三国的风云历史,自南朝裴松之作注以来,注文与正文并传,成为后世研读三国史事的经典。至北宋,随着雕版印刷的成熟,魏、蜀、吴三书首次合为一编,定名《三国志》,与《史记》《汉书》《后汉书》并称“前四史”,奠定了其在中国史学中的崇高地位。而今,一部宋衢州州学刻元明递修本《三国志》珍藏于皖西学院图书馆,这部善本古籍不仅以其版本之古、存世之罕成为“镇馆之宝”,更以其跨越时代的递藏历程,成为一部浓缩的文化史诗。

版本之珍:宋刻元明递修,完璧兼具双美

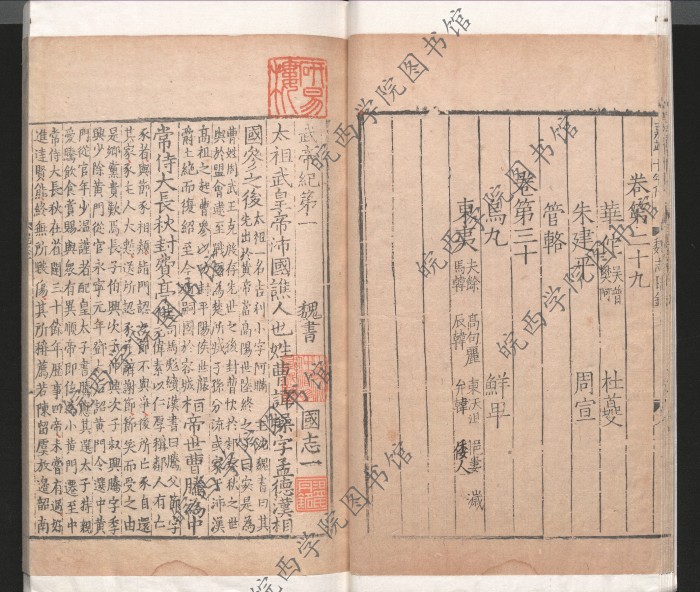

皖西学院图书馆所藏《三国志》为宋衢州州学刻元明递修本,其版本价值主要体现于以下两方面:其一,该本是现存《三国志》早期版本中的重要代表。目前已知保存完整的《三国志》早期刊本,除国家图书馆所藏宋绍熙本外,便属此宋衢州州学刻元明递修本最为珍贵。其二,此本不仅保存完好,更留有名家题跋,堪称双美兼备。在现存同一版刻系统中,皖西学院图书馆所藏这部《三国志》是唯一既保留完好书品、又具名家手泽者。曾收藏此书的温廷敬先生于卷首亲笔题写两千余字长跋,为全书增添了深厚的文献与艺术价值。

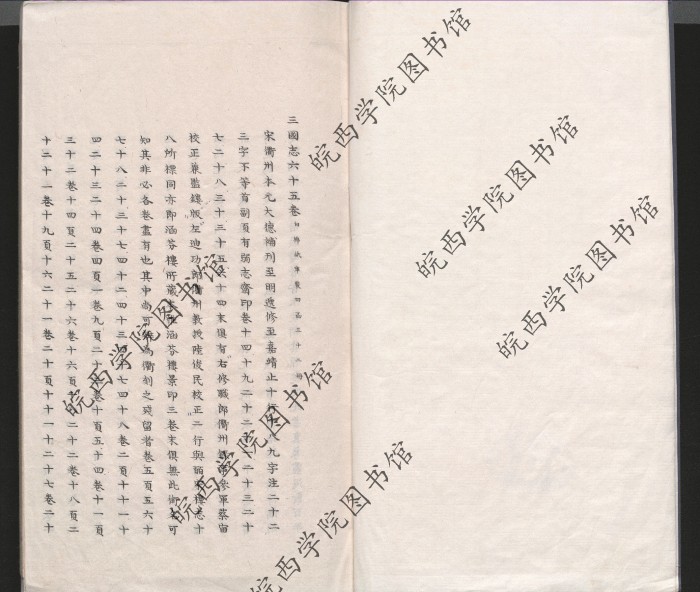

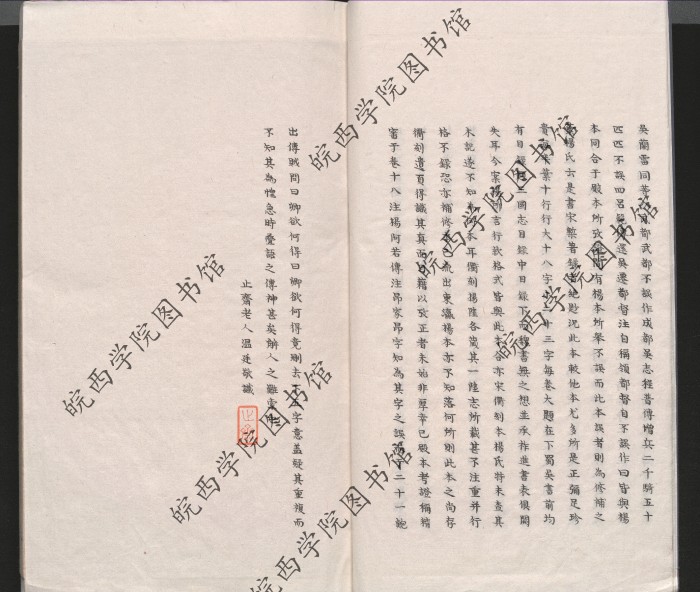

考辨之精:温廷敬题跋,钩沉版本源流

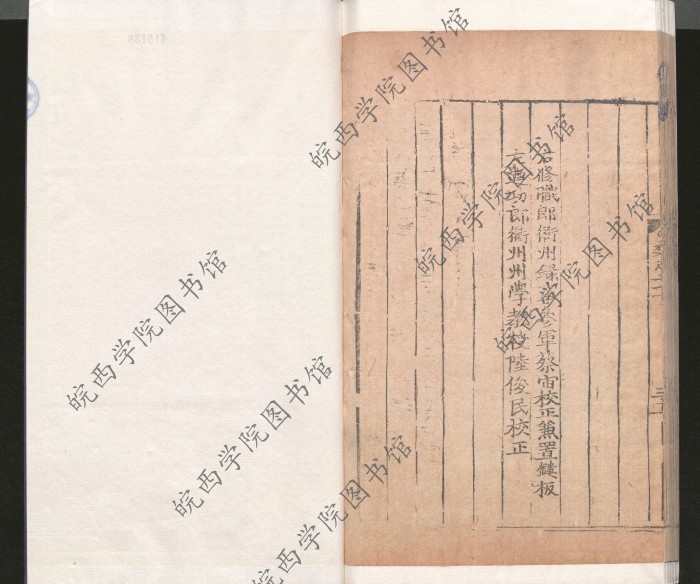

温廷敬(1869—1954),字丹铭,号止斋,广东大埔人,近代岭南著名学者、诗人及文献学家,亦为潮州学派创始人之一。他的题跋内容详实,考辨精审。跋文首先指出,本书卷十四等九卷末尾均刊有“右修职郎衢州录事参军蔡宙校正兼监镂板”与“左迪功郎衢州州学教授陆俊民校正”两行衔名。因“右修职郎”“左迪功郎”为宋代文官官阶,且衢州在宋代设为州级政区,故可判定该书原版当为宋衢州州学所刊。随后,温廷敬在跋文中逐一标注本书中的元代补版部分,指明自卷一至卷六十,共有八十一叶(古籍书页称“叶”)为元大德年间池州路刊版。他通过多版本对勘与深入考证,清晰梳理出《三国志》的版本流传脉络,并评骘各版优劣,具有重要的文献学价值。

守护之志:沈仲涛藏印,见证文脉存亡

这部《三国志》中保留着沈仲涛的两枚印章,分别为“山阴沈仲涛珍藏秘籍”与“研易楼”。沈仲涛是中国近现代著名的易学研究学者与藏书家,致力于《易经》研究,尤以从自然科学角度阐释《易经》为其治学特色,并曾将《易经》译介为英文。二十世纪三四十年代,为阻止中国珍贵古籍流入日本,沈仲涛与张元济、郑振铎等文化界人士共同致力于搜求、保护散佚民间的典籍精华。1949年,沈仲涛迁居台湾时,将其藏书中的两千余册精品交由“太平轮”托运,不幸随船沉没于台湾海峡;其余千余册珍本则由他随身携带至台。1980年,沈仲涛在年迈病重之际,将这批历经劫难的藏书捐赠给设施完善的台北故宫博物院。为表彰他的贡献,时任台湾地区领导人蒋经国亲自颁赠“名留宛委”牌匾以示嘉奖。1986年,台北故宫博物院将其所赠珍本编撰成《国立故宫博物院藏沈氏研易楼善本图录》出版。

流转之秘:从岭南到皖西,烽火中的文缘

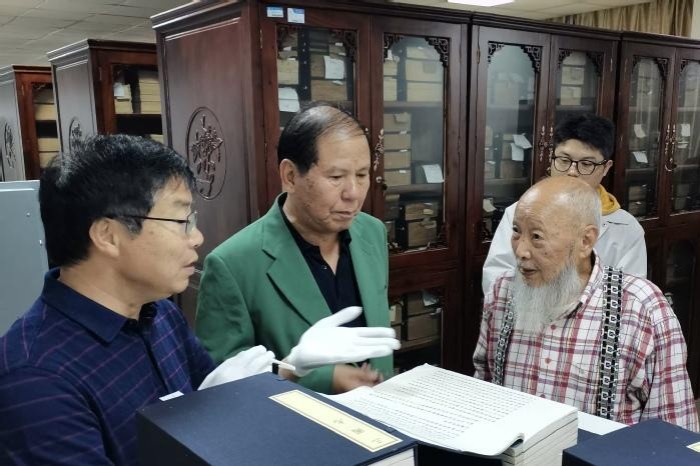

多年来,关于广东温廷敬旧藏如何转为上海沈仲涛所藏,一直缺乏确切的史料线索,我们仅能依据现有信息进行合理推测。这一谜团直到2023年10月才见端倪。温廷敬先生之孙温应洪先生通过本馆发布的宣传视频得知该书的存藏信息后,专程从台湾来到皖西学院图书馆,不仅亲眼见到了祖父旧藏并留有题跋的《三国志》,还向我们捐赠了两部珍贵文献。其中《潜庵吟草》一书的出现,为我们揭开了历史迷雾。

该书由太原陈端度先生编辑点校,而陈端度先生正是陈梅湖先生之孙——陈梅湖曾担任孙中山先生秘书,与温廷敬先生交谊深厚。该书末附有陈梅湖于1954年撰写的《故修职郎温丹铭先生传》。传记中提及:1937年,温廷敬所居之曾城屡遭日机轰炸;至1938年中秋后,他为应对避难客居之需,携部分藏书赴上海预售;1941年,又将剩余藏书邮寄至沪,交由次子温克中售出。至此,温廷敬藏书全部散出。

彼时正值张元济、沈仲涛等上海文化界人士为防中华典籍外流日本,以个人之力竭力搜购民族文献。正是在这样的历史背景下,温廷敬旧藏《三国志》很可能于此时入藏沈仲涛“研易楼”。沈仲涛在迁台之前,因藏书规模庞大,难以全部携运,致使部分藏书流入上海书肆。1958年,刚刚成立的六安师范专科学校从上海古籍书店购得此书,这部几经辗转的珍本,终于在此后的岁月中安身于皖西学院图书馆。

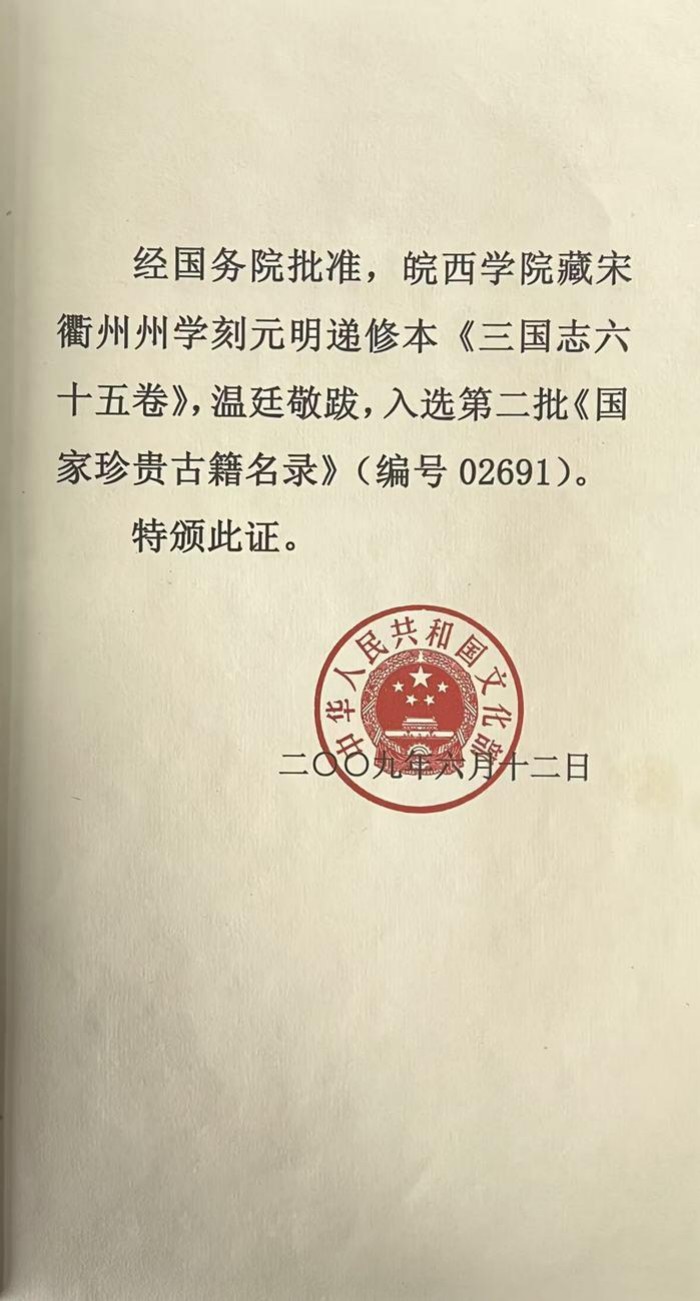

盛世之荣:三登国展,名载典籍传承

2009年5月,这部宋衢州州学刻元明递修本《三国志》成功入选第二批《国家珍贵古籍名录》(编号02691),在文化部门、古籍界与媒体间引起广泛关注。同年6月,它应邀参加由文化部主办、国家图书馆承办的“国家珍贵古籍特展”。2013年,此书再度受邀参展,亮相于同一主题的特展。至2019年9月,它第三次登上国家级展台,参展由文化和旅游部、国家文物局联合主办的“中华传统文化典籍保护传承大展”。屡次亮相重要展览,不仅彰显了该《三国志》版本的重要文化价值,也使皖西学院图书馆在全国古籍界声名鹊起。

皖西学院所藏《三国志》,不只是一部宋元古本,更是一部跨越时代的文化记忆,是一部“活”的历史。它是一本“书”,承载着陈寿的史笔与裴松之的注释;它是一份“档案”,记录着宋、元、明三代的雕版与递修信息;它更是一段“故事”,凝结了温廷敬的学识、沈仲涛的义举,以及无数人在历史洪流中对文化的坚守与传递。

从宋代州学的初刻,到温廷敬的考跋,从沈仲涛的守护,到如今的盛世重光,这部《三国志》早已超越了一般古籍的意义。它是一座“桥梁”,连接着过去与现在,并向未来诉说着中华文明不朽的生命力。它的身世,本身就是一部微缩的中国古籍保护史,是中华文脉绵延不绝的生动见证——它见证的,是典籍的生命力;它诉说的,是文明的不朽。(文图/舒和新 李湘 )

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线