中国教育在线浙江站讯 (记者 白菁洁)在人工智能闪耀登上全阶段教育舞台的当下,湖州安吉迎来了一场聚焦教育未来的思想盛宴——杭州市钱塘区2025《钱塘教育》期刊专题工作会议暨人工智能赋能钱塘教育高质量发展论坛活动。杭州市基础教育研究室信息科技教研员、浙江省特级教师、正高级教师李伟莅临指导。钱塘区各中小幼学校教科室主任、中小学教科研骨干160余名参加了本次会议,在教育数字化转型的时代命题下,在专家指引下共同探寻AI与教育深度融合的破局之道。

遇见AI:人工智能重塑教育的时代

全国优秀教育内部报刊《钱塘教育》是杭州市钱塘区教育局主管、主办,杭州市钱塘区教师教育学院承办的教育类期刊,按季刊发,国际刊号:ISSN 2664-956X。本次论坛以“人工智能赋能钱塘教育高质量发展”为主题,通过“实践分享-理论解构-生态构建”的三阶架构为与会者搭建了高端学术交流平台,展现了钱塘教育人在智能时代的探索深度与创新魄力。

实践图谱:AI赋能下的区域整体推进

上午的AI学术报告环节,构成一幅立体的教育智能化实践图景。10位区级名师立足学科本质,带来AI与教学融合的微观案例:从数学思维可视化工具的开发到语文想象作文的智能支架设计,这些扎根课堂的探索,印证了技术作为“隐形助手”的实践价值,以“五全”特征构建了教育智能化的立体图景,彰显生成式人工智能与课堂教学深度耦合的内在逻辑。

全员参与的协同生态:从小学数学教师到高中英语教学团队,从学前到小学、初中、高中的全阶段教师群体深度参与人工智能深度融合教育教学的实践,打破“技术精英”主导的局限。

全学科渗透的应用图谱:案例覆盖基础教育全学科领域:数学学科的“思维可视化工具”实现抽象概念具象化,语文学科的“智能想象支架”破解表达转化难题,信息科技学科的“虚实融合项目”构建沉浸式学习场景。这种全学科渗透打破技术应用的学科壁垒,印证AI作为通用教学工具的适配性。

全流程嵌入的教育重构:从课前备课(AI生成多元教学设计)、课中互动(实时学情分析与动态调整)到课后评价(智能诊断与个性化指导),AI技术贯穿教学全流程。省特级教师、文海第二实验学校党政办主任彭介军展示的《人工智能赋能智能化校园建设与管理》,通过数据的全流程采集,实现AI赋能学校管理的闭环优化,体现技术对教学管理的系统性重塑。

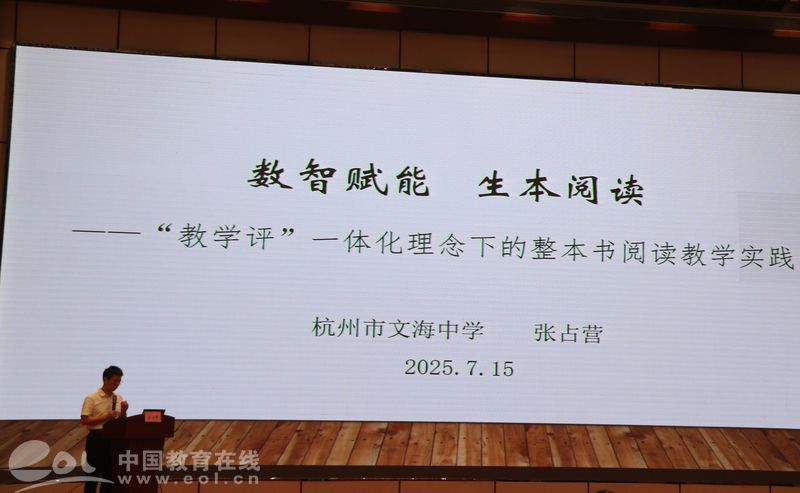

全方位赋能的价值维度:AI课例关注知识传递效率的提升,如文海凌云小学张艳芳老师展示的千课万人示范课“AI双师课堂”使教学互动效率提升40%,更注重核心素养的培育。文海中学正高级教师张占营的研究“AI赋能整本书阅读”,通过“教-学-评”一体化设计引导学生开展批判性思维训练,实现从“知识赋能”到“素养赋能”的全方位价值跃迁。

全周期迭代的发展逻辑:所有AI课例均呈现“实践-反思-优化”的动态迭代特征。启成学校小学数学教师许欣然团队的“deepseek绘制三维视图”,下沙中学初中数学教师冯辉从生成式AI在代数教学中的运用谈将单纯的计算辅助工具升级为包含“思维过程可视化”“错误模式识别”的智能教学系统,彰显教育技术应用场景的科学性与持续性。

浙江省名校长、文海凌云小学校长刘芳赟的报告则呈现了学校层面的AI生态构建:以智能管理优化校园运行效率、以个性化学习重构教学流程、以虚实融合拓展教育场域的AI三维赋能模型,为区域学校提供了可借鉴的智慧校园标准化建设路径。

杭州市钱塘区教师教育学院教研员、《钱塘教育》执行主编孙琍强调,全面推进人工智能教育的重要性,我们则要立足人工智能赋能教学的实践应用,深耕课堂主阵地,让技术真正服务于教学提质与素养培育。既要聚焦学科融合的微观探索,如通过智能工具破解学科知识点、优化学习路径;也要关注成果沉淀与推广,依托学术平台梳理实践经验、构建理论框架,形成“实践创新-学术提炼-区域辐射”的良性闭环,为人工智能与教育教学的深度融合提供扎实的实践支撑与专业引领。

理论透视:专家视野下的融合之道

AI学术论坛分享之后,杭州市基础教育研究室信息科技教研员、浙江省特级教师、正高级教师李伟进行了精彩的专家点评。他在指导中提出“四阶融合标准”:工具应用层需实现操作便捷性与教学适配性的统一;流程重构层要达成技术逻辑与教育规律的协同;生态构建层应形成资源流动与主体互动的闭环;价值重塑层则需坚守教育本真,防止技术异化。这一标准体系为区域AI教育实践提供了科学的评估框架。

在随后的专家报告中,李伟老师以“理论解构+实践演示”的双轨模式,为在场教师带来了题为《生成式人工智能在教研中的实践应用》的AI工具应用的深度指导。他摒弃技术理论的抽象阐释,精选如deepseek、通义、Gatekeep等实用工具,通过现场操作演示其在教学中的落地路径。整场讲座既立足教育数字化转型的理论高度,又紧扣教学实践的真实需求,通过 "工具功能-教学适配-操作要点" 的三层解析,为老师们提供了可迁移的AI应用方法论,彰显了技术赋能教学的实践智慧与学术深度。诚如李伟老师所言:教育智能化不是简单的技术叠加,而是要建立“人机协同”的新型教育关系-AI承担数据处理、个性化推送等机械性工作,教师则聚焦价值引领、思维培养等核心素养培育。

智能奠基:华东师范大学实验基地的战略意义

华东师范大学计算机与人工智能实验基地自2021年5月授予江海实验学校、下沙二小、文思小学和钱塘区中小学智慧教育名师工作室之后,杭州市文海凌云小学是第五家挂牌成为华东师范大学计算机与人工智能实验基地的单位。此次揭牌,标志着钱塘区在AI教育研究与教学实践方面迈出了坚实的一步,为后续的AI深度探索提供强大的技术支撑,为区域学校申报中央电教馆人工智能培训基地和教育部人工智能教育基地赋能赋智。各实验基地将继续依托华东师大在计算机与教育融合方向的学科优势,在华东师范大学原计算机中心主任郑骏教授引领下积极探索人工智能领域的理论基础与前沿技术,立足小学教育实践场景,携手开启人工智能赋能钱塘教育高质量发展的全新篇章。人工智能实验基地的建立,打破了高校科研与小学实践的壁垒,通过“理论建模-课堂验证-迭代优化”的闭环机制,让前沿技术真正扎根教育土壤,为钱塘区教育数字化转型提供可持续的创新动能。

钱塘启示:智能时代的人机协同教育作答

本次论坛的价值,不仅在于展现了钱塘区在AI教育领域的先行探索,更构建了一套可迁移的实践框架:在技术应用上,坚持“需求导向”,避免为技术而技术;在模式创新上,注重“AI赋能学科知识点”,如人工智能技术在古典诗词教学场景中的沉浸式应用已取得显著效果;在生态构建上,强调多元主体的协同参与。

本次论坛虽已落幕,但人工智能赋能钱塘教育高质量发展的探索与研究仍在前行。钱塘教育人正以此次论坛为新起点,怀揣对教育创新的热忱与开放包容的胸襟,全身心沉浸于知识与智慧交织的教育数字化转型道路上,书写AI新时代的教育新答卷。

(责任编辑 余新花 陈显婷)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线