在国家大力推进新型工业化、发展新质生产力的时代背景下,智能制造已成为制造业转型升级的核心引擎。面对行业对高素质工程技术人才的迫切需求,文华学院机械与电气工程学部前瞻布局,深度融合“智能制造工程训练”课程与高水平学科竞赛,构建“以赛促教、以赛促学、赛教融合”的卓越工程人才培养新模式,为培育具备解决复杂工程问题能力的智能制造产线工程师奠定了坚实基础。

工程实践:学科竞赛斩获佳绩的“坚实底座”

学科竞赛成绩是检验教学成果的重要试金石,而扎实的工程实践训练则是学子们在赛场上披荆斩棘、屡创佳绩的力量源泉。

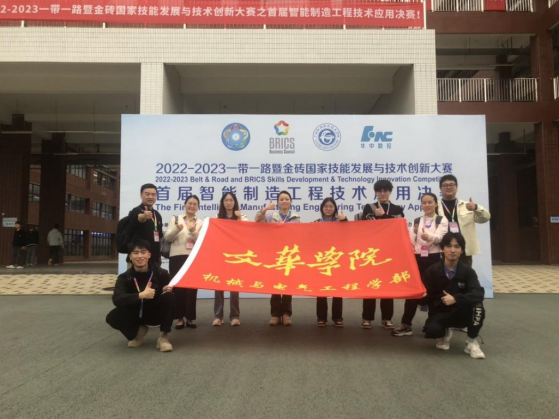

近年来,机电学部学子在国内外多项顶级赛事中表现亮眼,捷报频传:在2023年“一带一路”暨金砖国家技能发展大赛中,机电学部学子斩获国家级一等奖2人、二等奖4人的优异成绩。同年的中国大学生工程实践与创新能力大赛中,在智能制造产线虚拟调试、工业协作机器人及数字孪生技术创新应用等工程实践类赛项上,获得省级二等奖4人、三等奖11人。2025年,竞赛成果更呈爆发之势。在中国大学生工程实践与创新能力大赛、中国大学生机械工程创新创意大赛等权威赛事中,不仅省级奖项数量可观,更在机械产品数字化设计赛项的数字孪生赛道中,一举取得国家级一等奖9人、三等奖6人的历史性突破。

这些沉甸甸的奖牌背后,是机电学部“智能制造工程训练”课程体系提供的强大支撑。该课程打破了传统理论教学与动手实践脱节的壁垒,构建了一个高度集成、贴近工业现实的微型“智能工厂”。在这里,学生不再是孤立地学习编程或机械装配,而是以智能制造产线工程师的角色,亲历从概念设计、虚拟仿真(数字孪生)到设备安装、PLC编程、机器人调试、直至MES系统集成与优化的全生命周期。正是这种“真刀真枪”的工程训练,使学生具备了征战赛场的核心能力。

虚拟调试与数字孪生能力:课程中强调的产线虚拟调试技术,与大赛中“数字孪生赛道”的要求高度契合。学生在课堂上就已熟练运用相关软件进行产线建模、逻辑验证和离线编程,因此在面对“机械产品数字化设计赛”等挑战时能够游刃有余,这正是他们屡次在数字孪生类赛项中折桂的关键。

系统集成与创新思维:竞赛题目往往是行业前沿问题的缩影,要求参赛者具备跨学科的知识整合能力。工程训练课程项目式的教学方式,使学生习惯于从系统层面思考问题,将机械、自动化、信息技术融会贯通。例如,在“工业协作机器人及数字孪生技术创新应用”赛项中获奖,正是其系统集成能力和创新思维的直接体现。

学科竞赛:淬炼产线工程师综合素养的“高压熔炉”

学科竞赛不仅是实践成果的展示平台,更是培养学生成为合格智能制造产线工程师的“加速器”。赛场如同一个高度凝练的工业现场,对学生的能力提出了全方位、高强度的考验。

锤炼临场应变与复杂问题解决能力。竞赛现场充满不确定性,设备偶发故障、程序突发bug需在极短时间内排除。这种高压环境极大地锻炼了学生的心态和问题诊断能力,这与智能制造产线工程师在现场调试、维护中快速响应、保障生产的要求完全一致。

强化团队协作与项目管理能力。任何一个大赛奖项的获得,都离不开团队成员间的紧密配合。从任务分解、时间规划到协同攻关,学生在竞赛中提前体验了未来在工程项目团队中的角色与协作模式,学会了如何在压力下进行有效沟通和项目管理。

对接行业前沿与开阔技术视野。竞赛命题往往紧扣智能制造领域的最新技术趋势,如数字孪生、协作机器人、智能运维等。通过备赛和参赛,学生得以接触到业界领先的技术与理念,使其知识结构始终保持前沿性,避免了与产业实际的脱节。

双轮驱动:培育卓越智能制造工程师的“强力引擎”

文华学院机械与电气工程学部“工程实践—学科竞赛双轮驱动”培养模式实现了人才培养的闭环。工程实践课程是“筑基”,为学生打下坚实的知识与技能基础;学科竞赛是“淬炼”,在实战中提升其综合素养与创新能力。二者相辅相成,共同构成了培育卓越智能制造产线工程师的完整生态链。

目前,这一培养模式的成效已经显现。学部培养的毕业生不仅理论基础扎实,更具备突出的工程实践能力和创新精神,深受用人单位的青睐。他们能够在走上工作岗位后,迅速适应汽车制造、高端装备、新能源等行业的智能产线设计、集成、运维与优化等工作,实现从毕业生到工程师的无缝衔接。

展望未来,文华学院机械与电气工程学部将继续深化“个性化教育”理念,以学生发展为中心,不断优化“产-学-研-赛”协同育人机制。通过将更多的工程实践项目竞赛化,将竞赛成果反哺于教学,为国家智能制造战略输送更多心怀梦想、技艺精湛、敢于创新的卓越工程人才,在新时代的浪潮中书写文华学子的精彩华章!(通讯员:唐嘉栋 姚德超)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线