烟台大学祝斌教授在国际物理学顶刊发表重要突破性成果!

当我们在夜晚凝视星空,眼中的恒星、星系和行星只是整个宇宙的冰山一角,更多的部分隐藏在黑暗之中,这就是神秘的暗物质。

暗物质不发光、不与电磁波发生作用,难以被探测,却占据宇宙总质量约85%,并通过引力对宇宙的结构和演化产生着重要影响。然而,目前世界上有关“暗物质”的研究了解仍非常有限,被视为21世纪物理学的重大谜题之一。

近日,烟台大学祝斌教授与北京化工大学梁正良老师、南京师范大学武雷教授、苏亮亮博士在暗物质直接探测领域取得了重要研究突破,显著提升了轻暗物质的探测灵敏度。该研究成果以"Probing Sub-GeV Dark Matter via Plasmon Excitations in Semiconductor Detectors"为题,发表于国际物理学顶级期刊《Physical Review Letters》。

△祝斌教授

“传统方法主要寻找较重的暗物质粒子,始终没有突破。然而,更轻的暗物质撞击探测器时能量太小,常规设备无法捕捉。”祝斌介绍道。然而,当暗物质以接近光速的速度撞击固体材料时,会引发材料中的“等离子体共振”,这种“共振”可以被高精度探测器捕捉到,从而直接证明暗物质的存在。

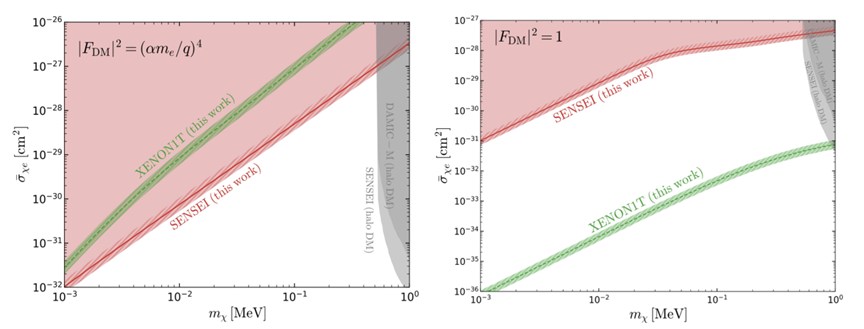

基于此,祝斌及其研究团队提出了一种基于等离子体激元共振增强的新型探测方法,能显著提升半导体探测器对轻暗物质的灵敏度,尤其适用于被宇宙射线加速的高速度暗物质。团队构建了融合相对论性暗物质粒子动力学、非相对论性电子多体系统理论及第一性原理计算的综合分析框架,系统揭示了暗物质激发等离激元的微观过程,通过分析基于Skipper-CCD技术的SENSEI和DAMIC实验数据,给出了对质量范围1 keV-1 MeV的暗物质-电子耦合强度迄今最严格的限制。

这一突破性成果不仅验证了学科交叉方法的有效性,更揭示了现有半导体探测器的潜在能力——当传统核反冲探测受限于能量阈值时,等离激元效应可通过对多电子信号的关联分析实现灵敏度跃升,为下一代国际轻暗物质直接探测实验OBSCURA的设计提供了关键理论支撑。

据祝斌介绍,在轻媒介子模型中,硅探测器对亚MeV暗物质的探测极限提升3–20倍,尤其在低能量转移区域表现突出。此外,高灵敏度半导体探测技术除了成为揭开“暗物质”神秘面纱外的关键工具,还能应用于量子计算、辐射监测、材料科学、医疗成像、环境监测等领域。

《Physical Review Letters》(简称PRL)是物理学领域最具权威性和影响力的期刊之一,自1958年创刊以来,一直是全球物理学者展示最新研究成果、交流学术思想的重要平台。作为美国物理学会(American Physical Society)主办的顶级期刊,PRL以其严格的审稿标准和高质量的文章著称,涵盖了从基础物理到应用物理、从凝聚态物理到天体物理等多个领域的研究 ,位列JCR分区的Q1区,进一步证明了其在学术界的领先地位。(通讯员:郎博涵 )

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线