“青春是混沌初开,青春是绽放花苞……”在悠扬的黄梅曲调声中,舞台灯光聚焦于两位青年——陈延年与陈乔年。5月9日,大型原创黄梅戏《延年和乔年》在安庆黄梅戏艺术中心大剧院上映。戏中陈延年的扮演者、安庆师范大学黄梅剧艺术学院20013届毕业生王泽熙通过精准的肢体语言与情感递进,为观众呈现出了陈延年从热血投身到坚定信仰的心路历程,引起众多观众的“一致好评”。

以戏为媒:架起历史与现代的桥梁

如何让百年前的革命精神印刻当代青年心头?原创黄梅戏《延年和乔年》主创团队以“溯源历史肌理、活化革命叙事”为创作原点,将陈延年、陈乔年兄弟与父亲陈独秀的家国故事搬上戏曲舞台。“在艺术呈现上,我们既保留了黄梅戏婉转唱腔,又创新地融入音乐剧、话剧等多元舞台语汇,让传统戏曲焕发青春活力。”王泽熙说。

从剧本孵化到舞台呈现,团队以“用情用力讲好中国故事”为创作理念,通过走访党史专家、梳理口述史料,将陈延年、陈乔年兄弟从少年求学至英勇就义的生命轨迹与黄梅戏有机融合。“以安庆戏演安庆人,我们力求用真性情演绎百年前的热血青春。”王泽熙坦言,希望此次演出能让观众领悟到先辈的革命豪情,让爱国主义精神在当代青年中延续不断。

敬献鲜花、驻足研读史料、聆听革命事迹……在首演前一天,剧组全体成员冒雨赴安庆独秀园开展了一场特殊的“历史寻根”活动,切身感受革命先烈的不朽精神。“站在陈延年兄弟生活过的地方,触摸历史的温度,那种震撼让表演不再只是技巧,而是发自内心的共鸣。”王泽熙表示,这场实地考察为次日的首演注入了更深刻的情感触动。

百日打磨:精益求精实现匠心演绎

从今年大年初二开始,剧组便全身心投入了紧张排练。云手转身、对视托掌、鹞子翻身……为呈现最佳舞台效果,众多演员主动放弃春节与家人团聚的时光,齐聚排练厅反复打磨每一个身段动作、推敲每一句唱词韵律。

为了呈现时空交叠的舞台效果,团队采用了三轴旋转机械装置,但这也给演员带来前所未有的挑战——既要适应动态舞台的惯性变化,又要在转台移动中完成高难度身段动作。“我们需要与机械转台形成精准配合,就像在刀尖上跳舞,只要节奏稍有偏差就可能发生意外。”王泽熙说。

身为主演的王泽熙为驾驭舞台上旋转的巨型转台,每日闭关练习三小时,在旋转平台上练习甩袖、跪步、旋舞等高难度动作。面对抗晕挑战,他自创“视觉锚点训练法”,在旋转中紧盯舞台边缘的荧光坐标,逐步找到“人台合一”的节奏。当看到舞台最终效果时,他表示,所有伤痛都化作了值得,“舞台与人物融为一体,我们仿佛真的带着观众穿越回那个风雨飘摇的年代。”

除了肩负着重要表演任务的主演们,“配角”们也不断打磨着动作细节,安庆师范大学戏曲与曲艺专业2024级研究生方梦婷便是其中一员。在学业与排练的双重压力下,她利用课余时间背台词、练唱腔、排动作,力求将革命先辈的形象鲜活地呈现给观众。“尽管此次参演的角色是一位女群众,但对我来说意义非凡。”她坦言,参演这部黄梅戏不仅能锻炼表演能力,还对家国情怀有了更深刻的理解。“每一句唱腔、每一个动作背后,都是对陈延年兄弟革命精神的具象化诠释。”

青春回响:一堂跨越时空的思政课

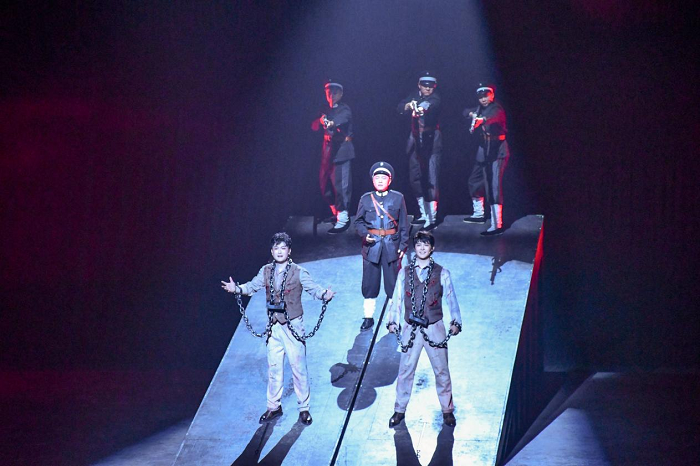

“让我们的子孙后代,享受前人披荆斩棘换来的幸福吧!”随着幕布缓缓落下,台下观众掌声经久不息。“真的被延年、乔年的精神所打动,这让我想到课本里说的‘共产主义绝不是简单的理论说教,而是无数先驱用鲜血浇灌的信仰之花’。”来自安庆市第二中学的学生余嵘溪坦言,当看到陈延年、陈乔年的扮演者戴着镣铐转身时,历史人物仿佛从课本中走出来,这比历史书更震撼!

表演结束后,王泽熙收到了学生们赠送的鲜花。他眼眶微热,抚过戏服上尚未褪去的血迹妆容轻声道:“当看到孩子们自发高举的手臂,那些浸透汗水的排练日夜都有了答案,课本里的‘觉醒年代’化作可听可感的唱腔,革命先辈的青春在当代青年心里扎下了根。”他表示,这场演出不仅是历史传承的生动实践,更是一堂意义非凡的思政课。

原创黄梅戏《延年和乔年》以戏曲为载体,生动演绎了先辈革命历程。据了解,该戏将走进校园,以悠扬的黄梅旋律为纽带,让更多人感受戏曲艺术的魅力和革命先烈的奉献精神。

(文 / 安庆师范大学 方鑫慧 赵晨阳 图 / 安庆师范大学 何思琪 赵雯雯)

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线