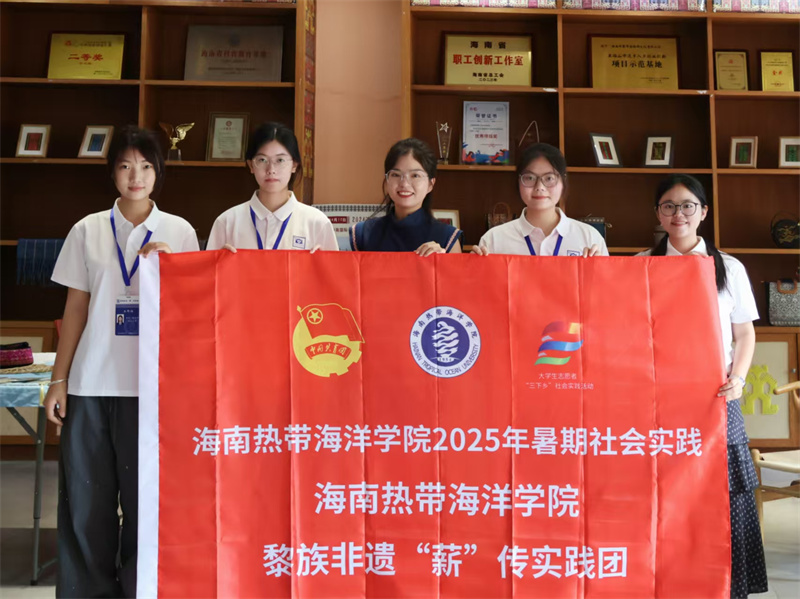

海南热带海洋学院黎族非遗“薪”传实践团探寻黎锦“活化石”的传承新路

近日,海南热带海洋学院黎族非遗“薪”传实践团踏上为期9天(6月25日至7月3日)的文化传承征程。同学们深入东方、五指山、海口等地,对话黎锦传承人、探访文化场馆,以新媒体视角记录黎锦技艺。

6月25日,团队来到东方市东河镇黎锦协会的工作室。东方市黎族非物质文化遗产收藏及研究协会会长符进平向同学们展示了黎锦从纺线、天然染色到织造的全过程。“机器织不出黎锦的温度,每一道纹路都是我们民族的故事。”符进平笃信手工的价值。面对传承断层和年轻匠人匮乏的困境,他带领协会坚持开展系统性教学,从六岁孩童的兴趣启蒙到二十多岁青年的技艺传授,只为“如长江后浪推前浪一样,把黎锦文化代代传承下去”。

(团队成员张诗敏在东方市黎锦大楼内采访符进平 摄影:李舒意)

6月26日清晨,在报白村符林早的工作室,同学们见证了更令人惊叹的技艺——无需底稿,全凭记忆徒手扎结图案。从山蓝制靛青、子木叶取绿到板栗壳熬棕色,一套草木染衣裳需历时四五个月。“天然染色是老祖宗传下来的规矩。”符林早抚摸着黎锦纹样强调。三十余年的坚守中,她和女儿们不断创新,将传统图腾纹样融入时尚手包、冰箱贴等文创产品,让古老技艺走进现代生活。

(团队指导老师陈秋诗带领成员拜访国家级传承人符林早工作室 摄影:李舒意)

在东方市文化广场东方织娘工作室,传承人符永英用指尖轻抚着织布的经纬,眼中闪烁着热忱的光芒说道:“真希望年轻人能多来看看,多来学学啊!”。 谈及传承现状,她说:“纯手工制作的黎锦在市场上依然小众,不少流通的产品实为机器仿制,但手工与机器的出品,其质感和神韵天差地别。” 那些手工精心缝制的袖口、点缀的花边,每一针都凝聚着手艺人的专注与情感,呈现出机器无法复制的灵动与温润之美。

(团队成员在东方织娘工作室采访传承人符永英)

6月29日,实践团抵达五指山,采访到了90后非遗传承人陈孟丽。她的工作室里挂满了融合黎锦元素的现代服装与饰品。“黎族图腾有特定含义,必须准确使用才能传递祖先的故事。”陈孟丽在创新中坚守文化本真。她巧妙地将传统蛙纹、人形纹等与莫兰迪色系结合,让黎锦成为“可穿戴的史书”。

(团队成员在五指山市采访90后传承人陈孟丽 摄影:李舒意)

随后,实践团来到海口,探寻黎锦保护传承的系统方案。海南省博物馆研究馆员王静向同学们阐释了传承人与文化机构的互补作用:“传承人代代相传,延续工艺血脉;博物馆则深挖文化基因,通过多样展陈呈现黎族文化的历史底蕴与艺术价值,共同守护这份文化瑰宝。”

(海南省博物馆研究馆员王静带领团队参观博物馆 摄影:张诗敏)

(海南省博物馆研究馆员王静接受团队采访 摄影:李舒意)

这段深入黎族村寨与文化腹地的实践之旅,在同学们的心中烙下深刻印记。这项承载黎族千年文明密码的“无字史书”,正在新一代守护者的接力中,于经纬交织间续写着生生不息的文化篇章。

(通讯员:王岳嘉 李舒意 来源:海南热带海洋学院)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线