选择昆山杜克大学的起因其实是为了突破。作为一个在河南出生长大的学生,虽然爸妈的开明和对我爱好的无条件支持让我在成长过程中有机会去探索自己的热爱,但也不可避免地受到巨大的应试教育压力和传统思想的规训。周边大部分同学朋友对于未来的规划是获得一个满意的高考成绩,考上好大学的热门就业专业,找一份足以养活自己的或是更好的高薪工作。这条路径当然是毋庸置疑的“正确道路”。但是对于当时的我来说,我迫切地想要撕开一道口子,去给自己一个能够大胆探索自己的机会,探寻心中所爱,得见天地之阔。于是在从爸爸的朋友那里了解到有昆山杜克大学 (DKU) 这所学校以及其所倡导的通识博雅的教育理念后,我的心里就传来一个声音:”我要去这里,这是我想去的地方”。

兴趣→专业

行为科学的探索与抉择

在高中时,我无意间阅读了一本名为《乌合之众》的书。在这本书中,作者古斯塔夫·勒邦 (Gustave Le Bon) 讲述了很多关于集体思维,从众心理等的相关概念和例子。我因此感到非常好奇:当一个人的心理世界已经足够复杂以及拥有独立性的情况下,研究者是如何能够从中推断和描绘群体行为呢?在进入DKU后,我有了机会去进一步探索这个话题。

大一刚开始,我就选了心理学的入门课,了解了心理学的各个分支以及不同的研究方向,并从中发现自己对社会心理学格外感兴趣。但是在这节课后,我并没有急于决定,而是利用了一整年的时间尽情体验其他感兴趣的课程,包括社会学、数学、媒体与艺术、计算机科学等。我想给自己一些理解、比较与犹豫的空间。

正式确定专业是大二上半学期的事情。我在大二的第一个学期选修了Ira教授的行为科学入门课。在这节课中,我了解到了行为科学这一奇妙有趣的学科,发现这其实跟我最开始在高中的兴趣不谋而合。随着课程的继续,我被行为科学这个学科深深吸引,也因此下定决心选择行为科学-心理学作为我的专业。

想法→成果

多维锻造科研能力

从大二暑假开始,我就开始跟我的导师 Kristinn Már Ársælsson 构思和进行我的Signature Work (标志性成果)。不同于直接跟导师进行现有的项目,Kris鼓励我进行个人独立科研,构思自己真正想要研究的问题。经过大量的文献检索与阅读,以及对现实生活问题的观察与思考,我确定了我的研究主题:内隐态度和跨群体友谊的关系 (Implicit Attitudes and Intergroup Friendship)。

身处DKU这样一个多元化的社区,我有很多和不同文化背景的师生相处的机会。我观察到,尽管同学们大多已经怀抱着开放包容的心态,并拥有流利的英语水平,但是很多时候还是更偏向于和内群体成员 (同一群体的成员) 进行社交活动或者一起出游。比如,在学校的食堂或者咖啡厅,同种族/国籍/身份的学生会常常聚在一起,而不是选择跟其他群体的成员一起。这一现象并不是DKU独有的,我在杜克学习期间也有同样的发现。这引发了我的思考:跨群体友谊是如何形成的?尽管人们对其他群体并未抱有明显偏见或歧视,但人们的内隐态度 (潜意识) 是否会影响我们的交友习惯?我希望通过进一步研究,帮助减少少数群体受到的不平等待遇,促进更多元的校园和社会环境。

这是我第一次独立做科研,从一个好想法,落地到一项严谨的研究成果,这中间还需要解决很多难题。在问卷设计阶段,我遇到的挑战是精准定义“跨群体友谊”这一相对抽象的概念;在实验阶段,为了有效评估内隐态度,我选择采用内隐联想测验 (Implicit Association Test),但由于我的实验设计相比过往研究有一些创新,我需要重新编写与调整原有代码;在采集样本阶段,由于被试量无法达到预期,我需要寻找新的数据来源,也需要尽可能平衡样本的多元性。面对种种困难,文献和网络成了我的首要学习和求助途径,所幸我的导师也一直通过周会给我反馈、建议和帮助。学校标志性成果办公室以及社会科学部门还为我的项目提供了经费,让我能够有机会通过Prolific去独立收集美国的被试数据。在整个过程中,我的独立思考能力,辩证思维能力,以及解决问题的能力都得到了很大的提升。

和Kris教授的合影

在杜克学习期间,我利用学期内以及暑假的时间加入了James Shah教授的实验室,主要专注于两个项目:动机控制信念 (Motivation-Controlled Belief) 以及关于成功和失败的信念 (Success and Failure Attitudes)。

前一个项目主要关注于人们对于自己是否可以控制行为动机的看法如何影响结果。我们和Engage AI进行合作,这是一个专为线上访谈以及数据收集设计的人工智能平台。传统的定性研究方法主要依赖线下及线上采访,或者问卷来收集信息和数据,往往需要很大的时间精力投入和人力成本。Engage AI让参与实验的人群可以在线上受访,AI也会实时根据被采访者的回答定制问题,从而收集更全面的数据。这段经历加深了我对定性研究的理解,并促使我思考人工智能在社会科学研究中日益重要的作用。

后一个项目关注人们对于失败和成功的态度是如何影响他们的身心健康以及结果。我和实验室的博士生Skyler几乎是从0开始完成这个项目:头脑风暴、确定研究问题、设计问卷、收集数据、撰写文章。这是我第一次参与撰写科研论文,我发现学术写作和完成课堂作业还是有很多差别的,不仅更注重文章的逻辑性和观点陈述,也更考验作者如何精准地表述研究意图和成果。写作过程中也涉及到了很多新的知识和领域,但我通过搜寻资料和寻求适当的指导很好地完成了任务,获得了教授的认可和表扬。这两个项目的成果都预计在今年下半年发表。

对我来说,做好科研首先要具备热情和探索精神。在此基础上,还需要有越挫越勇的勇气和永不放弃的信念,因为科研总是一个在不断的尝试和失败中逐渐摸索出正确途径的过程。

在Duke实验室-和Shah教授以及Skyler的合照

参演→共创

跨越文化的音乐剧舞台

我从小学习声乐,在高中的时候又对音乐剧产生了特别大的兴趣。来到DKU后,我非常激动地发现学校有音乐剧社团,可以让我深入探索这一领域。加入社团后,我迎来了人生中第一部完整参演的音乐剧——Six。在一次次的排练中,我深刻体会到:音乐剧是一群人团结的艺术。每一位工作人员,无论是演员、乐队、导演还是灯光师,都需要在精进自身技术的同时与多方配合,以达成完美合作。

在杜克期间,为了进一步提高自己的能力,我还选修了杜克的音乐剧课程。在这门课中,我不仅需要学习理论知识,还需要每周学习曲目并且进行表演。我和一位美国同学进行了音乐剧Rent (吉屋出租) 里Take Me or Leave Me的合作。这首歌的情感爆发比较强烈,也有很多角色之间的互动和走位,所以我们在排练时进行了很多关于表演的探讨,希望能将这个场景和故事更加完美地呈现给大家。我和搭档各有所长,非常互补:善于表演的搭档会给缺乏表演经验的我一些建议,比如如何更“夸张“地表现角色情绪,并用他的表演来激发我的表演状态。而我则会在演唱和和声方面把关,和我的搭档分享声乐技巧。最终,在我们日渐默契的合作下,我们呈现了一场很不错的演出。

左: 在Duke进行音乐剧表演;右: DKU Six音乐剧剧照

大四这一年,我有幸参演DKU规模最大的音乐剧Little Shop of Horrors。在这样一个大型且多元的剧组中,舞台上的每一次亮相都是无数次沟通和协同的结果。尽管大家有时候对于作品和表演的理解会有分歧,但大多数时候排练的过程都非常欢乐。有着不同文化背景的同学们不仅会分享自己对于不同角色和剧情的理解,有时还会用比较夸张的状态来故意逗笑其他人,让整个剧情显得更加饱满和有生命力。最后大家一起齐心协力,贡献了一个非常完美的作品。

DKU Little Shop of Horrors(恐怖小屋)剧照

对话→规划

故事的传播者,社团的领导者

我在大二时加入了与一百零一位教授的对话 (Talking to 101 Professors Club-接下来简称TT101) 社团。我们定期采访DKU的教授并撰写成文章发布在公众号上,希望可以与更多人分享教授在课堂之外的更多面以及更多样的人生轨迹,从而在一定程度上启发同学们自己的人生选择和道路。

我有幸采访到了很多非常喜欢的教授,听到了很多奇闻逸事,也从很多教授那里收获到了很深刻的人生建议。抱着这些奇妙和感动的心情,从大三开始,我接手了这一社团,和另外几位同学一起成为了TT101的管理层。我们逐步扩大了团队,并将文章改成了中英双语发表,以触及更多受众。到目前为止,我们社团已经采访了近50位DKU教授,最高文章浏览量达到2000+。

这段经历也让我得以锻炼自己的领导力。对我来说,一个优秀的leader需要有比较强的沟通和表达能力,能够让团队成员清楚知道团队现状、任务,以及未来的目标。在出现问题时,也可以及时地和团队成员沟通和解决问题。并且一个好的leader需要对团队的目前和未来有清晰的规划,从而能够更好的带领社团成长壮大。

启蒙→蜕变

良师为翼,勇往直前

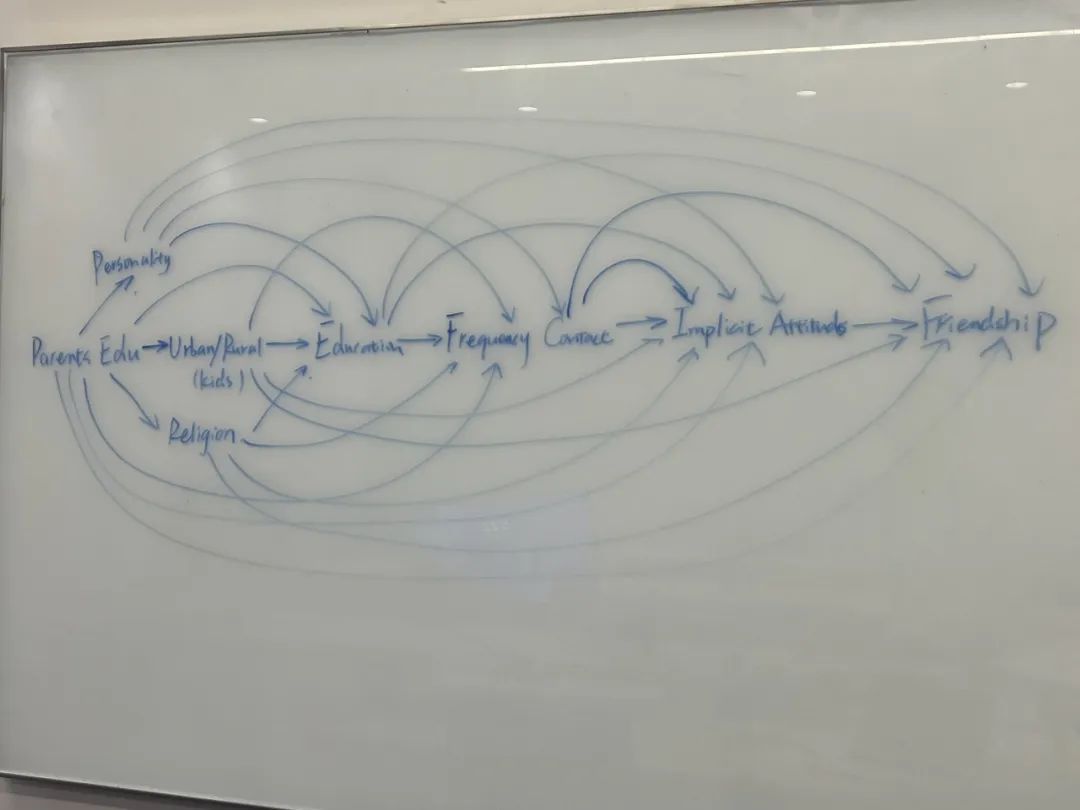

说到榜样,我本科期间最感谢的人是我的学术导师Kris,他不仅仅是我的学术导师,更是我的人生导师。在我完成标志性成果的过程中,Kris鼓励我从兴趣出发,独立开展科研。每当我达成任何小的成就,他都能及时注意到我的进步,并给予我夸赞。而当我遇到挑战时,他总会鼓励我先行探索、自行解决,并在我需要帮助时毫不吝啬地传授他的经验和知识。记得我困于设计研究问题和不同实验变量的关系时,Kris单独跟我开了快两个小时的会议,用白板跟我讲解了关于因果推理的相关知识,详细到简直像是上了一门课。

令我印象尤为深刻的是Kris的行为科学课,这节课的一个核心作业是写一篇文章,批判已有的学术文献。一开始,我与我的一些同学们都觉得有些不可思议,毕竟当时刚刚升入大三,选定专业没多久的学生对于科研还是一知半解,这样的我们怎么去批判在这个领域已经有成就的研究者的文章?与此同时,Kris还提了个“刁钻”的要求,我们写的东西需要能够让12岁的英语母语者能够看懂。这让我们更加苦恼,不仅读不懂文献,更不知从何下笔。但现在回过头看,正是这样一份刁钻的作业,为我之后的学术研究打下了非常坚实的基础。Kris 的严格要求让我必须花大量时间“吃透”文献,也让我在过程中掌握了科研的基本框架,知晓了何为高质量的学术研究,对于这个领域常用的研究方法和概念也有了较为全面的了解。

Kris一直跟我强调一个非常重要的观念:学习本身是远远大于结果的,最重要的是你在过程中学到了什么,成长了多少,这些才是最宝贵的。抱着这个心态,我在DKU的四年进行了非常充分的探索和成长,也是正因于此,我在每段经历中都收获了意料之外的启发和经验。Kris从未质疑过我的潜力,在我受到梦校offer而感到有些难以置信时,他却告诉我他从一开始就觉得我一定能被录取。非常感谢Kris的陪伴,是他的无私帮助和坚定支持让我变得越来越自信,也越来越喜欢挑战有可能让我成长的新事物。

和Kris教授开会后梳理的研究变量关系图

胆怯→果敢

破壁而生的行动力

相比于四年前,现在的我更勇敢、更自信。刚进入这个如此多元的校园时,我在探索时总是会有些畏手畏脚,不敢尝试,也会担心相比于其他有丰富经验的同学,自己没办法很好地融入这个多元化的环境。但是,在解锁了很多第一次之后:第一次与来自不同国家地区的同学共处一间教室,第一次主动参与社团活动,第一次敲开教授的办公室门等等,我发现等待我的是更多的机会和更新奇宝贵的经历。我也意识到主动面对新事物的勇气往往能带来很多意料不到的成长和收获。现在的我会更加积极主动,也会更勇敢地去争取每一个宝贵的机会。

下一站→斯坦福

毕业后我打算前往斯坦福大学攻读教育数据科学硕士,在数据分析方面进行更多探索和了解。本科期间,我从课堂到科研都离不开数据,并逐渐对此产生了愈加浓郁的兴趣。随着研究的深入,我逐渐意识到,数据不仅是验证理论和结果的工具,也是帮助塑造我们理解社会行为和实践的方式。因此,我希望在研究生阶段进一步了解数据科学工具 (如机器学习,因果推断等),从而在未来更好地参与社会问题的洞察和解决。同时,我也计划在教育领域进行更多的探索,进一步研究教育环境中可能存在的不平等或者歧视问题。

给学弟学妹们的建议

勇敢去探索不同的新事物吧!尤其是那些不在你舒适圈内的东西!在探索的过程中总能发现很多的惊喜,也能帮你找到你的热爱。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线