在南昌应用技术师范学院的玉雕大师工作室里,阳光透过玻璃窗洒在工作台前,李双平正手持刻刀,对着一块黄蜡石细细雕琢。刀尖与玉石碰撞的细微声响中,雕刻的轮廓逐渐清晰——这是他新作的雏形,延续着他对传统玉雕技艺的执着和坚守。从民间匠人到享受国务院政府特殊津贴的“全国技术能手”,从手工雕刻到推动“结合传统与现代”的玉雕数字化转型,李双平用三十余年的坚守,在玉石上刻画出非遗传承的新路径。

一、初心:红色情结里的匠人启蒙

“爷爷是老革命烈士,小时候看他的勋章,就总想着用自己的方式留住这份红色记忆。”谈及与雕刻的结缘,李双平的思绪又回到了童年。在横峰县青板乡的老家,他总爱用木炭在墙上画方志敏、邱少云等革命英雄,这份红色情结成了他艺术道路的起点。18岁时,他师从江苏民间艺人钱绪荣学习工艺美术人物肖像,后进入玻璃工艺厂钻研玻璃雕刻,“那时候每天练习8个小时以上,手指磨出茧子是常事,但看到作品成形的那一刻,所有辛苦都值了。”

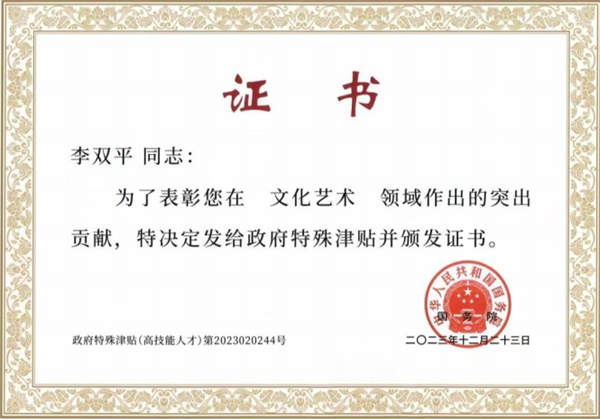

2010年,一次偶然的机会让李双平接触到玉雕。“第一次摸到黄龙玉,就被它温润的质感吸引了。”他说,不同于玻璃雕刻的冷峻,玉雕需要与玉石的纹理、色泽对话,“每块玉都有自己的‘脾气’,雕刻不是‘征服’,而是‘共生’。”为了精进技艺,他远赴苏州拜师玉雕师白梦,系统学习传统玉雕技法,从“相玉”“设计”到“雕琢”“抛光”,一步步摸清了玉雕的门道。2017年,在全国雕刻职业技能竞赛总决赛上,他凭借作品《开国领袖》一举夺得特等奖,成为赛事唯一获此殊荣的选手,“站在领奖台上时,我更坚定了一个想法:要让传统玉雕被更多人看见。”

二、创新:让非遗技艺“活”在当下

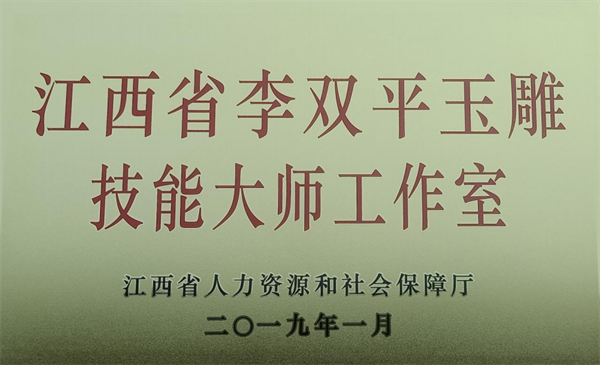

走进李双平玉雕技能大师工作室,XT-318型高速玉石雕刻机、3D建模工作站、AI辅助设计系统整齐排列,与传统刻刀、磨头形成奇妙的呼应。“很多人觉得传统工艺就该‘纯手工’,但我认为,科技是让非遗‘活’下去的关键。”李双平说,2019年工作室获批省级技能大师工作室后,他便着手推动玉雕数字化转型。

起初,团队里不少老匠人反对:“玉雕讲究‘手感’,机器雕出来的没有‘魂’。”为了说服大家,李双平带头尝试用3D建模还原传统纹样,“我们花了3个月时间,把《山海经》里的瑞兽纹样做成数字模型,再通过雕刻机精准呈现,最后手工打磨细节——既保留了传统纹样的韵味,又提高了生产效率。”如今,工作室已构建起“传统+现代”双轨技艺体系,AI辅助设计能快速生成10余种方案,数控雕刻机实现了复杂造型的标准化生产,“但核心的‘相玉’和‘抛光’环节,我们始终坚持手工,这是玉雕的‘魂’,不能丢。”

这种创新不仅体现在技术上,更融入了作品主题。他打造的“红韵玉雕”系列,将井冈山精神、长征故事融入玉雕,作品《抗疫英雄》以玉石为载体,刻画医护人员逆行的身影,获第十届中国玉石雕刻“陆子冈杯”特别荣誉金奖;《袁隆平》则用黄蜡石的温润质感,还原“杂交水稻之父”的慈祥形象,入选江西省“文艺两新”作品展。“玉雕不只是艺术品,更要承载时代记忆。”李双平说,他希望通过作品,让年轻人感受到传统文化与当代精神的共鸣。

三、传承:让玉雕技艺薪火相传

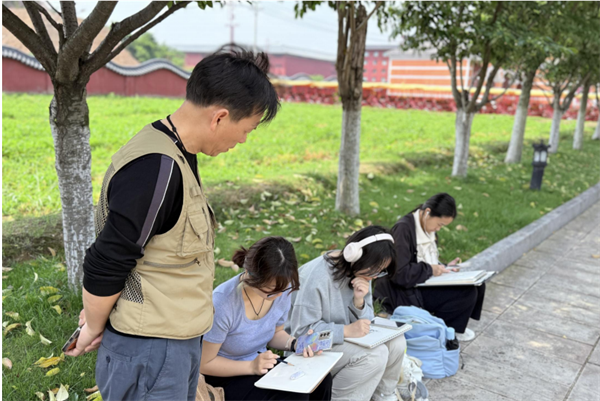

“一个人的技艺再精湛,也抵不过时间,传承才是对非遗最好的保护。”因此,在2020年,他开始招收徒弟,以期将这门技艺传承给年轻人。2024年,李双平受聘为南昌应用技术师范学院艺术与体育学院专任教师,牵头构建了“三师制”培养模式——高校教师负责理论教学,企业导师指导实践操作,行业大师传授独门技艺。“我们把玉雕课搬进工作室,学生从选料开始学起,还要参与真实项目开发。”他举例说,去年学生团队设计的“赣鄱文旅”系列玉雕文创,将庐山、滕王阁等江西地标融入吊坠设计,一经推出就成为文旅爆款,“看到学生们的作品被市场认可,比我自己获奖还开心。”李老师不仅在技艺上给予指导,更在心态上影响了他的众多学生。

截至目前,工作室已培养学员300余人次,学员在企业顶岗实习留存率达80%。为了让更多人接触玉雕,李双平还开展“玉雕技艺进校园”活动,走进中小学开设兴趣课,“有个孩子第一次摸到刻刀时,眼睛都亮了,那一刻我就知道,非遗的种子已经种下了。”此外,他还牵头编写《数字化玉雕技术》《绿色材料应用》等教材,将玉雕技艺系统化、学理化,“希望能为行业留下可复制、可推广的培养模式。”

四、展望:向国家级标杆工作室迈进

谈及未来,李双平的目光落在工作室墙上的《三年发展计划(2025-2028)》上:“我们的目标是让江西玉雕走向全国。”按照规划,工作室将在2025-2026年完成数字化设备升级,2026-2027年深化“玉雕+文旅”融合,2027-2028年建成绿色材料示范基地,输出人才培养经验。

“让玉雕成为江西文化的一张名片。”李双平说,他正在研发绿色环保玉雕材料,减少雕刻过程中的粉尘污染;同时计划举办“赣鄱玉雕文化节”,搭建行业交流平台。“玉雕这行,一辈子只做一件事就够了。”他拿起工作台前的一块原石,指尖拂过纹理,“这块玉我要雕成《井冈山精神》,用玉石的坚韧,致敬那份永不褪色的信仰。”

从民间匠人到行业标杆,从手工雕琢到科技赋能,李双平用匠心守护非遗,用创新点亮传承。在他的刻刀下,冰冷的玉石被赋予温度,古老的技艺焕发新生——这不仅是一位玉雕大师的坚守,更是中国非遗传承的生动缩影。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线