成都理工大学能源学院(页岩气现代产业学院)博士研究生第一党支部(石油与天然气工程学科)成立于2017年,现有党员39人。党支部在思想建设、科研攻关、人才培养、社会服务等方面取得显著成效。支部党员参与深地国家科技重大专项、国家自然科学基金重大仪器研制项目、国家重点研发计划项目等30余项,发表高水平文章50余篇,获发明专利10余项,并在“挑战杯”“互联网+”等国家级竞赛中获奖30余次;积极投身教育扶贫、科普宣传等社会服务,涌现出荣获“四川省五一劳动奖章”的优秀党员代表。2023年,党支部入选四川高校“研究生样板党支部”培育单位,2025年获“成都理工大学先进基层党组织”荣誉称号。

博士研究生第一党支部集体合影

探索深地,支教远山,埋头做实验,扎根油田现场……成都理工大学能源学院(页岩气现代产业学院)博士研究生第一党支部,这个平均年龄不到30岁的青年学生党支部,以躬身实践镌刻科研担当,让精神火炬跨越代际长远传递。

荣誉的背后,是党建引领与石油精神的双重感召——能源报国从来不只是一句口号,而是镌刻在青春里的无声誓言。

双核驱动,深融党建与业务

党的二十大报告提出,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。如何将党的政治优势转化为育人实效和科研突破?

8年来,党支部始终坚持探索党建与业务深度融合的新路径,创新提出“双核驱动·六维融合”研究生党建育人机制:构建“核心价值引领+战略科技力量培育”双核驱动的育人体系,形成“人才培养、科研攻坚、就业成才”“思想引领、组织建设、服务拓展”的功能融合格局。

校党委书记刘清友教授为党支部讲党课

支部日常理论学习

“党建工作要从‘务虚’走向‘务实’,党建与业务就要像精密齿轮一样深度融合、相互赋能,才能释放出最大的育人效能。”能源学院(页岩气现代产业学院)党委书记谢大欣说。

学院党委书记谢大欣为党支部讲党课

“核心价值引领”是党建与业务深度融合的根本,也是树导向、强保障的重要武器。支部推行“思想引领、组织建设、服务拓展”三向发力铸魂育人。在校内,通过党的二十大精神专题学习、红色实践等筑牢信仰根基,以先锋责任岗激发担当,打造石油化工科普体验课程惠及黑水县百名学子;在校外,开展凉山州教育扶贫支教,推动毕业生扎根西部油田一线,让党员们在服务社会中锻造出“石油人”的使命感,实现红色信仰与科研报国使命的深度交融。

支部构建“科研+思想”双导师育人机制,织密“思想淬炼”与“科研攻坚”双向赋能网络。

“科研导师为我打开学术视野,党建育人顾问则时刻提醒我‘为谁研究、为何奋斗’,”支部党员叶双祥同志说。当他科研工作陷入瓶颈时,是支部书记谈心疏导,拨开迷雾,重新点燃他的斗志。“科研难关,也是党性的试金石。”

如果说“核心价值引领”是“根脉”,“战略科技力量培育”则是“魂脉”。支部锚定深层-超深层油气勘探、智能钻完井等领域,构建“人才培养-科研攻坚-就业成才”育人链,将政治引领力转化为攻坚战斗力。

支部党员参加学术会议

支部组建党员科研突击队,在突破深层-超深层油气资源开发关键技术等方面屡建奇功,在“科研攻关+创新竞赛”的培养机制下,近三年斩获“挑战杯”“互联网+”等国家级奖项30余项,其中“互联网+”国家级铜奖以及“挑战杯”国家一等奖各1项。

“双核驱动·六维融合”结出累累硕果:党支部打造的“党员亮身份”“先锋讲党课”等品牌深入人心,科普课程惠及偏远学子,更涌现出扎根西部油田、荣获“四川省五一劳动奖章”的优秀毕业生党员……

科研攻坚,锻造能源“尖兵”

以党建为根,以创新为魂,支部用“双核驱动·六维融合”的生动实践,锻造了一批政治过硬、本领高强的新时代“能源尖兵”。

2023年7月,全球首口地质条件最复杂、钻井难度最高的万米科探井——深地川科1井开钻,是贯彻落实习近平总书记“四深”战略的生动注脚,让人类得以洞见蜀地地下一万米的地质变迁、地层演化。

“参与深地川科1井钻探项目,于我们而言是厚积薄发与使命驱动的双重结果。”支部成员王智辉认为,学院长期积累的技术优势、万米深井的历史性魅力,点燃了他“将论文写在地球深部”的热情。

四川盆地复杂的地质结构使这口井成为全球钻进难度最高的万米深井:一方面,油气藏结构复杂多变,地震反射信号微弱,难以建立准确地质模型;另一方面,亿万年演化的岩石结构不均匀,布满孔洞和裂缝,“三压力”预测极其困难,而它是井身设计最重要的依据。

越是至深至艰处,越激荡着叩问地心的勇气。王智辉所在的团队自主研发超深层系三维地质建模系统,将模型网格分辨率从5m提升到2m,裂缝识别率从72.3%提升至86.7%,提前绘制“地下地图”,让复杂的地层结构清晰可视。

团队融合深度学习算法,开发两种关键预测模型:一种能精准预测“三压力”;另一种能实时监测钻头周围压力变化,仿佛为钻头装上“探路雷达”和“安全警报器”,保障钻进安全高效。

这些突破填补了超深未钻地层研究空白,为后续万米深井钻探提供重要技术支撑。

能精准对接国家重大“卡脖子”难题并取得实效,离不开支部“双核驱动·六维融合”机制指引。“这让我们聚焦国家战略需求,瞄准国家最急需的方向发力,”支部党员黄涛说。

2024年,黄涛入选四川省委组织部主办的“青年党员说”宣讲活动。他将石油精神转化为实干动力,投身国家能源事业。在“地质-工程”一体化及装备团队攻关中,他和团队在个性化智能钻头研发上取得突破,研发出5大类产品,在四川盆地页岩气钻井作业市场占有率超90%。

黄涛参加“青年党员说”宣讲活动

党支部的党员们用一项项突破性成果,在祖国深地勘探与非常规油气开发的广阔战场上,书写着能源报国的时代担当,这不仅是个人的学术成就,更是党建引领服务国家战略的生动实践。

星星之火,透视精神谱系

支撑“双核驱动”成果蓬勃涌现的,是深植于这片沃土的石油精神谱系。在党支部的精神脉络中,“石油精神”不是抽象的概念,而是一代代能源人用行动刻写的现实注脚。

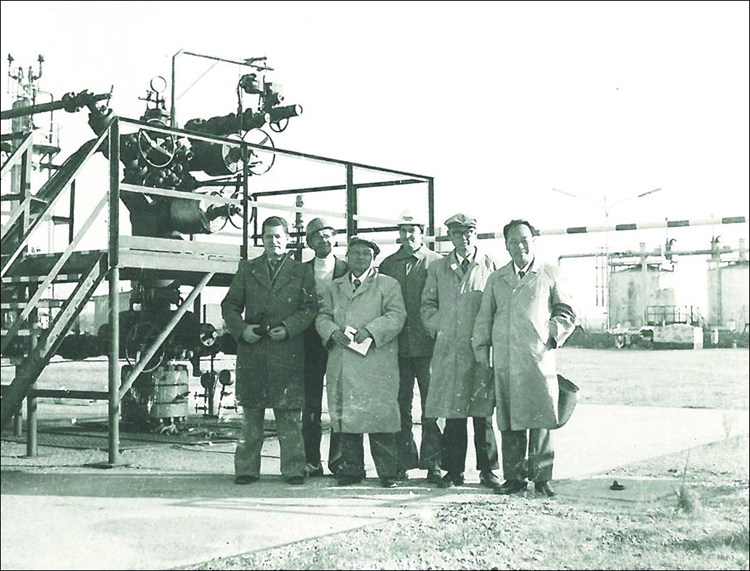

上世纪50年代,新中国石油工业百废待兴,著名石油地质学家罗蛰潭毅然放弃美国优越的科研条件与博士学位深造机会,毅然归国,将人生与祖国石油事业紧密相连。

1957年,他响应号召来到成都地质勘探学院(今成都理工大学)任教,参与筹建石油与天然气地质与勘探系(现学院石油与天然气工程专业前身),足迹遍及大庆、胜利、塔河等油气田,推动油气藏地质及开发工程国家重点实验室建设,铸就不朽精神丰碑。

在先驱开辟的道路上,一代代成理石油人接力深耕。二十世纪70年代,童崇光教授首次提出大陆裂谷理论解释东部含油盆地形成机制;罗志立教授等提出“C型俯冲”观,奠定西部油气勘探理论基础;20世纪80年代,陈立官教授提出“排水找气”理论,经王允诚、冯文光、周文等教授深化发展,形成我国油气学科“油气储层评价与开发地质学”特色研究方向。他们严谨治学、诲人不倦,将家国情怀与开拓精神深植于学科基因中。

罗蜇潭(左三)和国内外石油勘探同事们在矿上的老照片

厚重的精神与学术积淀,在成都理工大学党委书记刘清友教授、能源学院(页岩气现代产业学院)党委副书记、院长朱海燕教授以及伊向艺教授等当代学者手中接续传递,他们承前辈薪火,育行业英才,续写学科华章。

校党委书记刘清友教授指导博士研究生

学院院长朱海燕教授指导博士研究生

绵延不息的精神血脉,最终澎湃在博一党支部的青年党员身上,他们既是前辈师长悉心培养的受益者,更是石油精神在新时代的接棒者与践行者。

2024年,校友刘露获得“四川省五一劳动奖章”,她致力于四川盆地致密砂岩气藏开发,研究成果被中江气田、合兴厂气田投入实际应用,助推川西油气产量稳中有升。

同年,支部成员曾苗鑫赴大凉山支教,用物理知识为彝族孩子打开科学之门,他接管的雷波县锦屏初级中学四个班的物理成绩显著提升。“党员教师既是知识的传播者,更是红色基因的播种机。”他用行动续写先辈的教育担当。

党支部的成员们,大多奔赴能源勘探与工程设计一线,聚焦深层-超深层油气勘探、智能钻完井及开采技术等方向。他们中,有人研发个性化钻头,在川东北、川南多区块创纪录;有人深耕深地信号传输技术,保障勘探数据稳定;有人探索新能源研发,将油气钻探技术应用于地热能、煤岩气;有人为钻头装上“眼睛”和“大脑”,利用算法开发与优化,实现精准高效作业……他们将石油精神谱系融入科研道路,用科研书写能源报国志。

支部党员参与野外实践

精神传承,不是重复过去的路,而是带着前人的智慧解决今天的问题,在知行合一中,领悟石油精神真谛。石油精神在新旧碰撞中生生不息,无论是实验室里的技术攻坚,还是深山课堂上的知识播种,最终都汇聚成保障国家能源命脉的坚实力量,谱写新时代能源报国的壮丽长诗。

未来,博一党支部将继续瞄准国家能源安全战略,在科技强国的新征程上书写更壮丽的答卷。

作者:王薇 杨扬

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线