八月的盐亭,梓江碧波荡漾,田畴稻香漫溢。绵阳师范学院“授人以渔”暑期“三下乡”实践团队,在指导老师带队下走进当地西部水产基地,开展了一场兼具科技温度与青春活力的助农实践活动。这支师生队伍既深入探察当地水产养殖产业发展实况,又推动高校科研成果与地方产业需求精准对接,为盐亭乡村振兴注入鲜活的青春动能。

科技赋能:靶向破解养殖产业发展瓶颈

盐亭县西部水产基地将太阳鱼作为重点培育的新兴特色产业,其养殖技术优化与产业能级提升,是当地以特色产业助力乡村振兴的关键课题。实践团队抵达后,首要任务便是对太阳鱼养殖现状开展系统性调研:通过走访12户核心养殖户、发放80份专项调查问卷,结合实地勘察养殖设施、访谈产业负责人等方式,最终精准梳理出制约产业发展的三大核心瓶颈——育苗技术精准度不足、养殖环境调控能力有限、产业链附加值偏低。

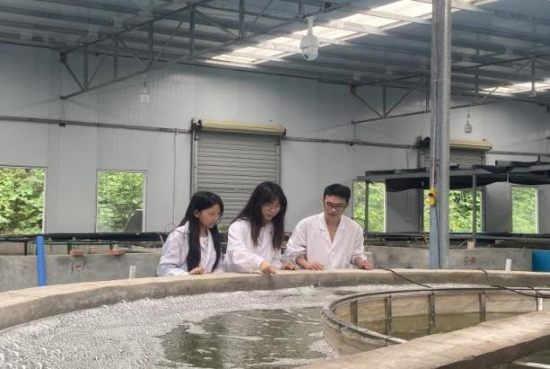

针对上述痛点,团队充分发挥农林、水产等相关专业优势,将高校实验室成熟的水质检测技术与物联网监测应用“搬”进养殖基地。在基地技术员协同配合下,团队成员现场演示物联网监测设备的安装、调试与操作流程,手把手指导养殖户掌握实时监测水温、pH值、溶解氧等关键环境指标的方法,同时结合检测数据讲解指标异常的应对方案。“以前养鱼全靠老经验摸索,遇到水质波动、鱼苗存活率低的问题常手足无措;现在有了科技工具实时监测,还掌握了科学调控方法,不仅心里有底,养殖效率也明显提上来了!”参与培训的养殖户满脸欣喜地说道。

产学融合:推动创业项目扎根乡土实践

此次实践并非单纯的技术推广,更是高校大学生创新创业项目与乡土产业需求深度融合、落地生根的生动尝试。指导老师提前带领团队梳理多个与水产养殖相关的创业项目雏形,抵达基地后与负责人展开多轮深度座谈:从产业现状分析、市场需求调研到项目可行性论证,经过多轮思想碰撞,“生态鱼认养计划”逐步完善成形。该项目通过开发专属认养小程序,实现消费者远程查看太阳鱼生长过程、参与养殖环节互动(如线上“投喂”指令、生长进度查询等)等功能,既为产品赋予情感附加值,又为基地拓展稳定销售渠道,形成“养殖端-消费端”直接对接的新型产业链模式。

调研过程中,团队发现基地从最初的小水塘试验养殖,到如今构建“育苗-养殖-销售”完整产业链的发展历程,本身就是一本鲜活的乡村创业教材。通过与基地创业者促膝长谈,团队成员深刻领悟到:“创新创业不是脱离实际的空想,而是在摸清市场需求、遵循产业发展规律的基础上,一步步破解实际难题的实干过程。”这一认知转变,进一步推动团队优化创业项目细节,使其更贴合乡村产业实际需求,显著提升项目落地可行性与可持续性

青春答卷:实践赋能乡村产业提质增效

经过一周的扎根实干,实践团队交出了一份亮眼的“助农答卷”:他们编制的太阳鱼养殖技术优化方案被基地正式采纳;提出的“合作社+农户+乡村旅游”融合模式,经测算预计能为养殖户增收15%-20%;开展了3场技术培训,累计覆盖养殖户50余人次,切实提升了农户养殖技能。更令人振奋的是,“生态太阳鱼认养计划”已进入校企合作孵化阶段,有望成为带动当地水产产业升级的新引擎。

青春感悟:以知识之力架起科技与乡村的桥梁

离别之际,望着基地池塘中欢快游动的太阳鱼,实践队员孔同学在日记中写道:“这次盐亭之行让我真正明白,知识不只是课本上的文字,更是能在田野间生根、为乡亲们带来实实在在实惠的力量。我们青年学子,就应该做连接科技与乡村的‘摆渡人’。”正如指导老师所言:“‘授人以渔’的真谛,不仅是向农户传递知识与技能,更在于搭建高校与乡村的合作桥梁,让知识在乡土中发芽、生长,最终长成助力乡村振兴的参天大树。”此次实践既为盐亭水产产业发展提供了“科技解法”,也让青年学生在乡村一线锤炼本领、坚定理想,实现了“助农”与“育人”的双向奔赴。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线