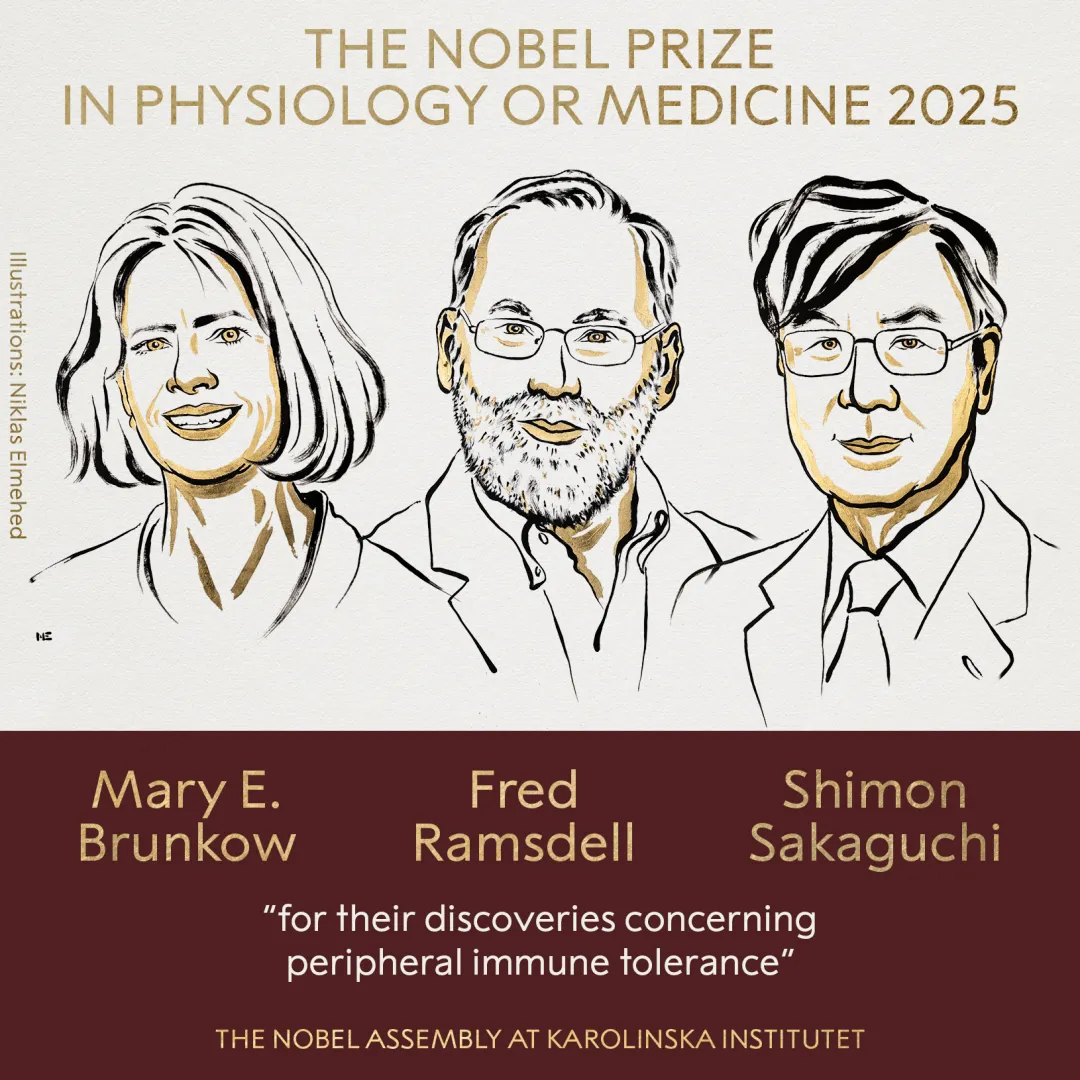

北京时间10月6日下午5时30分许,2025年诺贝尔生理学或医学奖揭晓。美国科学家Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell和日本科学家Shimon Sakaguchi获奖,他们“因其在外周免疫耐受领域的发现而获奖”。

2025年的诺贝尔奖单项奖金为1100万瑞典克朗,约合人民币832万元。

玛丽·E·布伦科,1961年生于美国,是一位美国科学家,她因“在外周免疫耐受方面的发现”与弗雷德·拉姆斯德尔和坂口志文(Shimon Sakaguchi)共同荣获2025年诺贝尔生理学或医学奖。她成为该奖项第十四位女性获奖者。

弗雷德·拉姆斯德尔,1960年12月4日生于美国伊利诺伊州埃尔姆赫斯特,美国免疫学家。 1983年,拉姆斯德尔从加州大学圣地亚哥分校取得生物学学士学位,1987年获得加州大学洛杉矶分校免疫学博士学位,在国家卫生院展开博士后研究,之后任职于西雅图地区的生物技术公司,曾任Darwin Molecular/Celltech、ZymoGenetics、诺和诺德和aTyr Pharma等公司高管。2016年起,担任旧金山帕克癌症免疫治疗研究所主任。 拉姆斯德尔团队在患有皮屑病老鼠及IPEX症候群患儿身上发现叉头框P3基因(即FOXP3),该基因会引发严重的自身免疫性疾病,但在调节T细胞的发育过程中发挥关键作用。2017年,拉姆斯德尔与坂口志文、亚历山大·鲁登斯基的多关节炎研究获得克拉福德奖,获奖理由是“发现调节T细胞可以抵消关节炎和其他自身免疫性疾病中的破坏性免疫反应”。2025年,拉姆斯德尔与坂口志文、玛丽·布伦科因“发现免疫系统受控制的方式”,共同获得诺贝尔生理学或医学奖。

坂口志文,1951年1月19日出生,日本免疫学家,美国国家科学院外籍院士,现任大阪大学教授。文化功劳者。 坂口教授是调节T细胞的先驱,曾获盖尔德纳国际奖、汤森路透引文桂冠奖,2017年荣获素有“准诺贝尔奖”之称的克拉福德奖。2025年获诺贝尔生理学或医学奖。

过去10年诺贝尔生理学或医学奖得主名单

2024年——美国科学家Victor Ambros和Gary Ruvkun获奖,获奖理由是“发现microRNA及其在转录后基因调控中的作用”。

2023年——美国科学家Katalin Karikó和Drew Weissman获奖,获奖理由是“发现核苷基修饰,开发出了有效的对抗COVID-19的mRNA疫苗”。

2022年——瑞典科学家Svante Pääbo获奖,获奖理由是“在已灭绝古人类基因组和人类进化方面的发现”。

2021年——美国科学家David Julius、Ardem Patapoutian获奖,获奖理由是“发现温度和触觉的受体”。

2020年——美英三位科学家Harvey J. Alter、Michael Houghton和Charles M. Rice获奖,获奖理由是“发现丙型肝炎病毒”。

2019年——美英三位科学家William G. Kaelin Jr、Sir Peter J. Ratcliffe和Gregg L. Semenza获奖,获奖理由是“发现了细胞如何感知和适应氧气的可用性”。

2018年——美国科学家James P. Allision和日本科学家Tasuku Honjo获奖,获奖理由是“发现了抑制负面免疫调节的癌症疗法”。

2017年——三位美国科学家Jeffrey C. Hall、Michael Rosbash和Michael W. Young获奖,获奖理由是“发现了调控昼夜节律的分子机制”。

2016年——日本科学家Yoshinori Ohsumi获奖,获奖理由是“发现了细胞自噬机制”。

2015年——中国科学家屠呦呦获奖,获奖理由是“有关疟疾新疗法的发现”;另外两位获奖科学家为爱尔兰的William C. Campbell和日本的Satoshi ōmura,获奖理由是“有关蛔虫寄生虫感染新疗法的发现”

诺贝尔生理学或医学奖小知识

从1901年到2024年,诺贝尔生理学或医学奖共颁发了115次。没有颁发的9年分别是1915、1916、1917、1918、1921、1925、1940、1941、1942年。

从1901年至2023年,共227人获奖。

115次颁奖中,40次为单独获奖者,36次为2人共享,39次为3人共享。

最年轻和最年长的生理学或医学奖得主

最年轻的获奖者是加拿大科学家弗雷德里克·班廷(Frederick G. Banting),1923年因“发现胰岛素”获奖,时年31岁。

最年长的获奖者是美国科学家佩顿·劳斯(Peyton Rous),1966年因“发现肿瘤诱导病毒”获奖,时年87岁。

女性获奖者

229位诺贝尔生理学或医学奖得主中,有13位女性。分别是1947年的Gerty Cori,1977年的Rosalyn Yalow,1983年的Barbara McClintock,1986年的Rita Levi-Montalcini,1988年的Gertrude B. Elion,1995年的Christiane Nüsslein-Volhard,2004年的Linda B. Buck,2008年的Françoise Barré-Sinoussi,2009年的Elizabeth H. Blackburn和Carol W. Greider,2014年的May-Britt Moser,2015年的屠呦呦,以及2023年的Katalin Karikó。

获诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家

屠呦呦

屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药---青蒿素和双氢青蒿素。2015年10月5日获得了诺贝尔医学奖,成为国内第一个诺贝尔科学类奖项获得者也是第一个获得诺贝尔奖的中国籍女性。她也成为第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家。

屠呦呦,女,1930年12月30日生,药学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任。

1930年年底,名字源于《诗经》中“呦呦鹿鸣”的屠呦呦出生于浙江省宁波市。

1951年,屠呦呦考入北京医学院(后改名为北京医科大学,现为北京大学医学部)药学系。1955年毕业后,被分配在卫生部中医研究院(现中国中医科学院)工作。

1959年,屠呦呦参加卫生部举办的“全国第三期西医离职学习中医班”,系统地学习了中医药知识。

1967年5月23日,针对疟原虫对奎宁类药物产生抗性,全世界100多个国家2亿多疟疾患者面临无药可治的局面,死亡率急剧增高的情况,一个集中全国科技力量联合研发抗疟新药的大项目——“523项目”正式启动。

1969年,时年39岁的屠呦呦以中医研究院科研组长的身份加入“523项目”,开始征服疟疾的艰难历程。她领导的研究小组从系统收集历代医籍、本草、地方药志和名老中医经验入手,汇集了2000多种方药,从中筛选出200多种供研究,最后找出了青蒿素。

1972年3月,屠呦呦在南京召开的“523项目”工作会议上报告了实验结果;1973年初,北京中药研究所拿到青蒿结晶。随后,青蒿结晶的抗疟功效在其他地区得到证实。“523项目”办公室将青蒿结晶物命名为青蒿素,作为新药进行研发。几年后,有机化学家完成了结构测定;1984年,科学家们终于实现了青蒿素的人工合成。

1979年,屠呦呦任中国中医科学院中药研究所副研究员;1985年,任中国中医科学院中药研究所研究员。

2011年,拉斯克基金会将临床医学研究奖授予屠呦呦,以表彰其在治疗疟疾的青蒿素研究中的贡献。这是“拉斯克奖”设立65年来首次颁予中国科学家。

2015年6月,沃伦·阿尔珀特奖基金会官网宣布,2015年度沃伦·阿尔珀特奖授予中国中医科学院(原中国中医研究院)研究员屠呦呦,以表彰其在抗疟领域的突出贡献。

2015年10月5日,瑞典卡罗琳医学院诺贝尔大会宣布,将2015年诺贝尔生理学或医学奖授予爱尔兰医学研究者威廉·坎贝尔、日本学者大村智以及中国药学家屠呦呦。

来源:THE NOBLE PRIZE

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线