(通讯员:袁庆曙 杨鹏飞)近日,杭师大信息学院的师生带着专业设备走进中共杭州小组纪念馆、毛主席视察小营巷纪念馆和钱学森故居,开启了一场融合AI技术与红色教育的创新劳动课,来自该学院的50余名计算机(师范)专业的学生们将在这里完成一项特殊任务——用数字技术传承红色记忆,探索AI专业技术、劳动教育及红色文化传承的创新融合新路径。

体验为基,在劳动中唤醒情感与问题意识

课程伊始,学生们以“数据采集+场景观察”为起点,化身“数字红色工程师”,运用相机、手机等设备记录红色场馆的细节,利用云端地球、Polycam、Reality Scan等基于图像的AI三维重建软件数字化记录或修复纪念馆内的文物、石像、书画等物品。这种“情境式体验”的设计,让同学们在真实的数据采集过程中,自然而然地发现技术优化的切入点,更重要的是唤醒了同学们对红色基因传承和传统文化保护的意识。来自大三年级的谢同学在总结中谈到,他从钱学森故居的参观过程中深刻体会到了“一个人的成就不仅仅是技术上的突破,更在于他对国家、民族的深远影响”。

技术赋能,从数据到智能应用的实践闭环

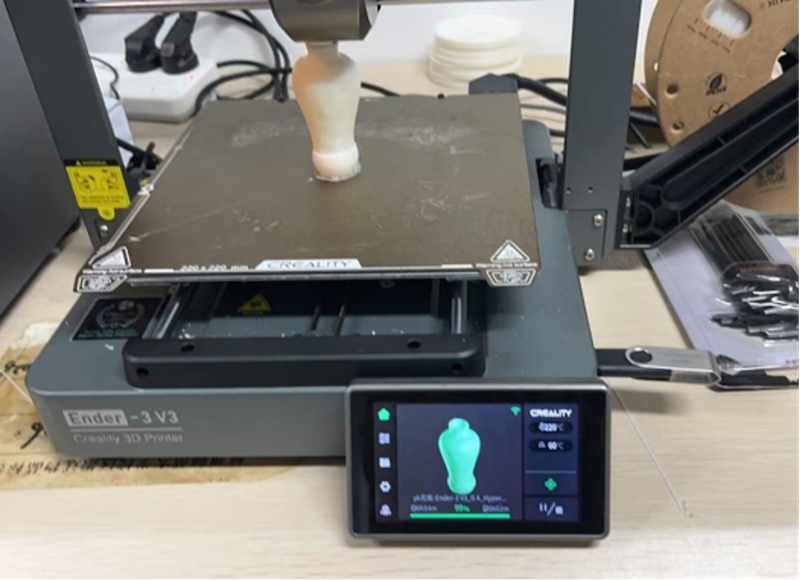

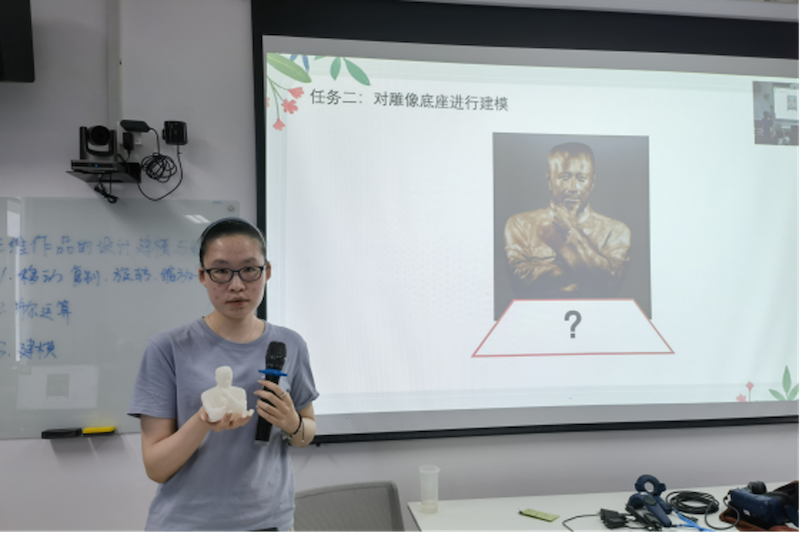

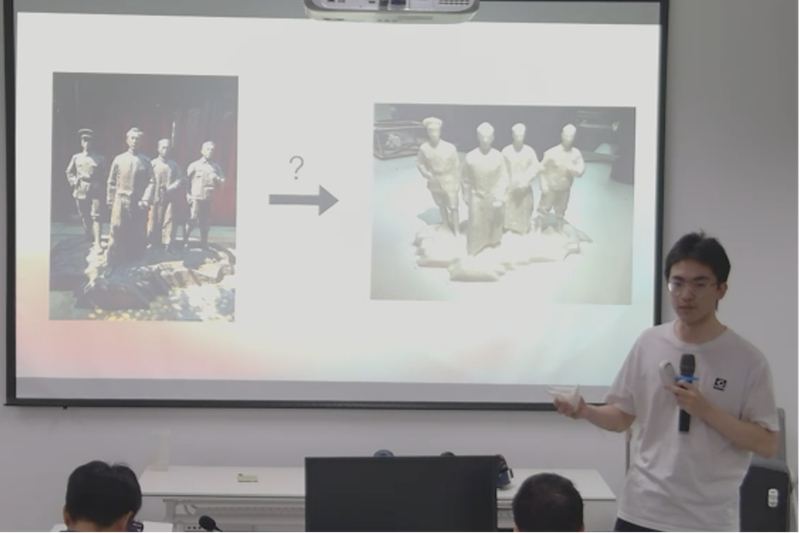

在项目化学习过程中,同学们以小组为单位,将劳动中捕捉的具体问题转化为技术项目。他们利用3D建模、AR投影展示及3D打印等技术,通过手机实现对象的三维空间动态展示,让文物与纪念品“活”了起来;动动手指就能将纪念品在物理空间进行3D打印,实现物理空间到数字空间再到物理空间的复刻。此外,同学们还开发了基于Unity的三维展品展示系统、基于三维投影的博物馆展示装置等。“学生们的方案完全源自实地劳动中的观察,真正体现了‘从问题导向到技术赋能’的转化,整个教育过程水到渠成”,指导老师袁庆曙如此说道。

反思升华,在实践与总结中深化认知

在项目进行期间,同学们会撰写实践日志,记录一些自己在技术应用中的思考和探索。在课程最后的“总结反思”环节,各小组不仅展示技术成果,更阐述了项目的社会价值,来自计算机师范专业的小陈同学在总结答辩中表示,“在数字化花瓶的制作过程中,我们团队反复讨论如何平衡技术性与历史文物真实性的关系,这让我们深刻认识到科技工作者肩负的文化传承责任”。“同学们在课程实践中自然生成的观念比老师们所传输的来的更有力量,这正是‘反思总结’希望达到的效果”,袁老师说道。

成果落地,从课堂到社会再反哺课堂的价值延展

基于“大单元教学法”与“项目化学习法”,同学们将项目实践案例与成果应用于浙教版《信息技术》高中选择性必修5《三维设计与创意》的教学中,利用实践项目将单元内、单元间的知识融汇贯通,应用于课堂教学,实现了师范技能的提升。

课程负责人姚争为总结道:“我们以‘劳动体验—技术实践—认知升华’的教学循环,探索了智能技术与劳动教育的融合路径。同学们不仅巩固了在课堂中学习的专业知识和技能,同时将其应用于实际的项目开发中,最终将项目成果应用于教学设计中,完成了从技术学习者、技术实践者,到文化传承传播者的角色转变。”

在这场融合科技与人文的实践中,杭师大学子利用专业技术尝试用代码重构红色记忆,以技术诠释责任担当,为新时代劳动教育写下了鲜活注脚。据悉,学院将进一步优化这一模式,推动更多跨学科劳动教育项目的开展。

(责任编辑:李思远 赵韵茹)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线