再发Nature!厦大团队揭示界面水分子结构

北京时间12月2日0时,Nature刊发厦门大学化学化工学院李剑锋教授课题组题为“In situ Raman spectroscopy reveals the structure and dissociation of interfacial water”(《原位拉曼光谱揭示界面水分子结构和其解离过程》)的研究论文。通过与北京大学深圳研究生院潘锋教授课题组合作,他们揭示了钯单晶电极界面水分子构型及其在析氢反应中的核心机制,为提升电催化反应速率提供了一种新的策略,解开了界面水分子结构如何调控电催化反应这一科研难题。

水是我们赖以生存的生命源泉,也是科学发展各个领域的重要角色。在可再生能源科学领域,水分子更是直接参与到众多重要的电催化反应之中。可是,处于电极/溶液界面的水分子,作为反应过程的重要研究对象,数目远远低于体相水分子,而电极电势的实时变化又将极大影响真实的反应进程,必须在电场控制的条件下进行原位研究才能如实获得相关信息。因此,关于界面水分子在电催化反应过程中的结构变化与作用机制的研究变得困难重重。

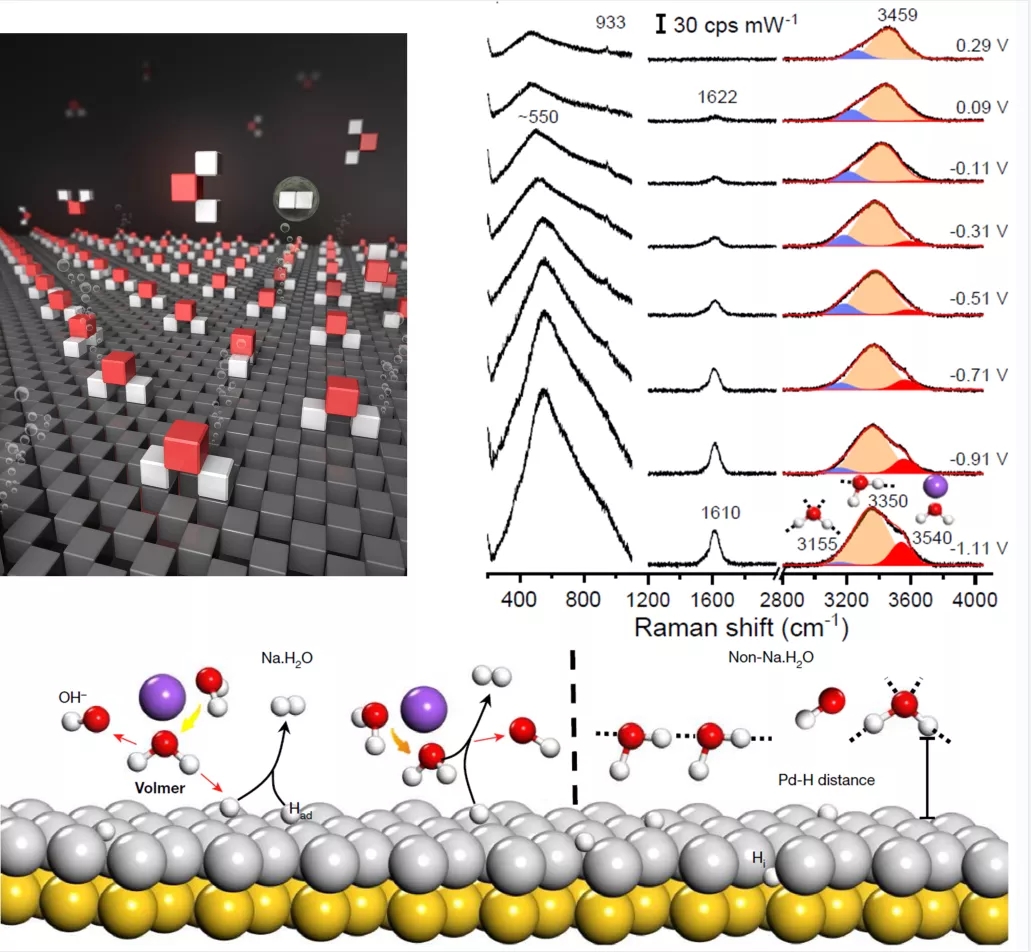

李剑锋课题组利用原位表面增强拉曼光谱技术,在电催化析氢反应过程中,对钯单晶电极/溶液界面水分子的构型及其动态变化过程进行实时监测。

他们发现,除了已知的含有氢键的水分子,界面上还有一类与阳离子键合的水分子。正是在阳离子和电极电势协同作用下,无序的水分子排布成更为有序的特殊结构,这种结构可以加速电极与水分子间的电荷转移,进而极大提升电催化反应析氢的速率,为指导绿色制氢提供新的理论途径。

厦门大学化学化工学院博士毕业生王耀辉(现为厦门大学博士后)和郑世胜(厦门大学能源学院本科毕业生,现北京大学深圳研究生院博士生)为该研究工作的共同第一作者,李剑锋教授和北京大学深圳研究生院的潘锋教授为共同通讯作者。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线