7月3日,东莞理工学院在松山湖校区举行卓越工程师人才培养推进会暨现代产业学院建设研讨会。莞工携手近100家企业以及相关政府部门、行业专家等,聚焦东莞制造业高质量发展人才需求,以"深耕产教融合科教融汇,产学研协同培养卓越工程师"为主题,总结展示了学校产教联合培养行动的阶段性成果,吹响了全面深化推进卓越工程师人才培养的号角,并围绕现代产业学院的建设发展规划开展了深入研讨。

市委组织部和市教育局、科技局、工业和信息化局的相关负责人、专家顾问等出席本次推进会。校领导马宏伟、徐勇军、胡钦华,各职能部门负责人,二级教学机构负责人,合作企业代表,产业导师代表,学生代表,媒体代表等参加活动。

扎根湾区,深融东莞

卓越工程师培养的“莞工范式”

市委组织部副部长姚家庆为推进会致辞。他指出,市委市政府高度重视卓越工程师培养,将其纳入人才强市战略整体布局,积极探索人才培养的新路径新模式,通过统筹两大试点专项、资源整合叠加、产业技术创新人才培养、校企精准对接、联动港澳优势资源等举措,不断推动卓越工程师产教联合培养工作走深走实。东莞市历来高度重视和支持东莞理工学院改革发展,希望学校以深度参与国家卓越工程师创新研究院建设为契机,深化校企合作,提升师资水平,建强工作队伍,打造高水平课程,在“申博”“更大”等工作当中取得新突破。

校党委副书记、校长马宏伟作《打造卓越工程师培养的“莞工范式”》报告,全面总结了学校在卓越工程师人才培养工作中的经验思路和成果成效。他指出,通过培养模式不断迭代、教学资源全面升级、产教平台多元建设、教育成果持续凝结、赋能地方走深走实,东莞理工学院开创了卓越工程师人才培养新格局。学校将再发力、再深推,以更高阶的培养模式、更智慧的教学资源、更超越的产教平台,形成更显著的教育成果,更深度地赋能区域发展,进一步提高人才培养能力和质量,打造更具标杆引领作用的卓越工程师培养体系,向新型高水平理工科大学迈进。

产教融合 校企联动

签约揭牌开启合作新篇章

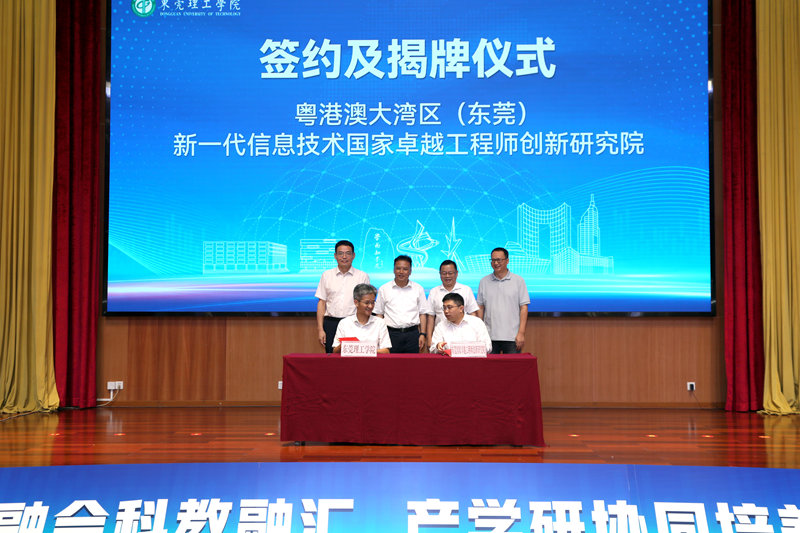

在全体参会人员的见证下,东莞理工学院与东莞国家卓越工程师创新研究院签署《共建“粤港澳大湾区(东莞)新一代信息技术国家卓越工程师创新研究院”协议》。双方将通过整合资源、协同创新,探索创新型卓越工程师培养新模式,推动产学研深度融合,助力解决产业关键技术难题,促进科技成果产业化应用,打造国内领先的卓越工程师培养基地、工程技术创新高地以及科技成果转化枢纽,为东莞、大湾区乃至全国的产业发展提供强有力的智力支撑。

现场启动了省级未来学习中心建设。为培养适应未来发展的创新型人才,广东省教育厅在东莞理工学院等六所高校启动了省级未来学习中心建设试点工作。学校将用2-3年时间,聚焦高素质应用型卓越工程师后备人才培养目标,打造理念创新、技术先进、资源丰富、机制完备、可持续发展的示范性未来学习中心。

活动现场,学校与欣旺达电子股份有限公司等13家企业签订合作协议。深圳蜂巢工软科技有限公司等9家企业为学校捐资助学,金额超400万元。现场还为新增的16个卓越工程师产教联合基地、2个共建平台、7个教授企业工作站和6个工程师高校工作室授牌,并为现代产业学院新任院长颁发聘任证书,对优秀产业导师进行了表彰。

广东盘古科技有限公司、新能德科技有限公司代表,学校卓越工程师学院(创新创业学院)、化学工程与能源技术学院主要负责人分享了深度参与东莞理工学院新时代卓越工程师产教联合培养行动计划的经验和成效。校友代表和在校生代表分享了学习和工作经历和体会。

深入研讨 优化提升

发布深化推进行动宣言

副校长徐勇军代表学校发布了《东莞理工学院新时代卓越工程师产教联合培养深化推进行动宣言》。东莞理工学院将以“为国育才,驱动未来”为使命,以“打造标杆,引领湾区”为目标,通过厚植家国情怀,贯通本研培养,数智赋能教学,推动平台跃升,打造金师队伍,完善质效闭环等行动,努力建成具有国际影响力、湾区特色、莞工标识的卓越工程师培养体系,打造工程教育智能化与个性化深度融合的未来学习中心示范标杆,成为区域人才中心和创新高地的重要核心引擎。

下午的现代产业学院建设研讨会上,学校相关现代产业学院负责人对未来的发展定位、路径规划等建设思路进行了汇报。校外专家组和校内职能部门领导参加会议,现场问诊把脉、答疑解惑,并共同商讨了产业学院未来发展方向

【延伸阅读】

东莞理工学院于2022 年7 月发布《东莞理工学院新时代卓越工程师产教联合培养行动实施方案》。通过把握重点产业紧缺人才需求、做实产学合作协同育人机制、实施紧缺人才培养“奋楫计划”等10 大举措,加速推进卓越工程师教育培养改革。经过三年实践,初步迭代出具有“莞工特色”的卓越工程师人才培养新体系。

一是践行产学融合理念,构建“三链对接”创新生态。学校充分发挥粤港澳大湾区区位优势,践行产学融合创新理念,将卓越工程人才培养与学校建设、区域创新体系建设紧密结合,与松山湖国家高新区、全国经济百强镇及华为等深度对接,打造“教育链 — 产业链 — 创新链”融合的开放式创新生态系统。

二是创新敏捷培养路径,打造“四环相扣”育人体系。学校积极对接企业技术升级和产品迭代趋势,围绕10 大重点领域以及7大特色领域,开设108 个“奋楫计划”班。3200多名学生受益。通过重构人才培养模式,优化人才培养方案,引入产业技术认证体系,协同企业主编产业特色课程讲义80 个、出版教材28 部,开发优质创新创业课程24 门,打造工程案例107 件,开发数字化教学资源55 个,建设24 个教授企业工作站、28个工程师高校工作室,以及279个工程教育实践基地或轮训基地,培育双师双能型教师570 人,聘请产业导师及兼职客座教授660 人,形成“四环相扣”的校企敏捷联动培养新路径。

三是迭代升级培养平台,强化“产学研用”协同能级。学校面向新经济发展要求,深化政校行企协园多主体协同,出台相关改革制度文件,对接外部创新资源与企业共建(升级)37个平台,积极打造功能多样、可持续发展的卓越工程师人才培养平台,推进协同育人机制改革与平台管理运行改革。

四是浸润工程文化基因,落实“三全育人”培养目标。学校注重通识“成人”培养,近四年,开设通识课569门次,以课程思政为抓手,立项115 项校级示范项目,其中21 项获评省级课程思政改革示范项目,将工程伦理、工匠精神深度融入人才培养全过程,厚植学生产业认同与自信,锤炼团队协作与责任担当。

五是实施专业学位改革,推行“揭榜挂帅”工作机制。学校增设夏季小学期,面向集成电路、工业软件、新一代通信技术等重点领域的龙头企业和专精特新企业征集技术攻关实践课题,引入“揭榜挂帅”工作机制,全面实施“校内学业导师+校外产业导师”的工程教育双导师制。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线