武汉生物工程学院师生代表赴黄冈“红馆”与东坡赤壁开展研学实践

秋雨吟凉,诗意浸心。9月14日,武汉生物工程学院余毅、江珩、蔡红生等校领导率师生代表赴黄冈革命老区与东坡赤壁开展研学实践,将思政课堂延伸至革命老区与文化胜迹,通过“红色铸魂”与“文化润心”相结合的方式,探寻历史根脉,汲取奋进力量。

当日上午,师生代表冒雨走进了黄冈红色资源展示馆(黄冈师范学院的大别山红色文化实习实训基地)。在讲解员引导下,大家有序参观了各个展厅,通过大量珍贵的历史照片、革命文物及场景复原等展陈形式,深入了解了大别山军民在中国共产党领导下的奋斗历程:从土地革命时期的艰苦斗争,到抗日战争、解放战争中的浴血奋战,在波澜壮阔的革命岁月里,他们为追求民族独立与人民解放,铸就了“坚守信念、胸怀全局、团结奋进、勇当前锋”的大别山精神。

参观过程中,外国语学院院长叶朝成教授感慨不已,他表示:“要让大别山精神通过语言之光照亮世界,让红色故事跨越国界,让这种精神激励更多人。”

参观结束后,校领导一致认为,学校要推动“大别山精神”“延安精神”进一步融入思政教育,通过实地研学和借助数字技术传播红色资源相结合,让红色基因在参观学习中得到传承与弘扬。

此次“红馆”之行,不仅让师生们深刻感悟到革命先辈的坚定信念与初心使命,为大家上了一堂生动且深刻的爱国主义与理想信念教育课。

在接受红色精神洗礼的同时,师生们也沉浸于黄冈深厚的人文底蕴之中,先后探访了东坡赤壁、遗爱湖以及大别山农耕文化博物馆(“农馆”),在历史与文化的浸润中滋养为民情怀。

在东坡赤壁公园,师生们先后参观了二赋堂、留仙阁、坡仙亭、碑阁等地,沉浸式领略东坡赤壁文化的独特魅力,感受苏轼在逆境中的豁达与坚韧;体悟苏轼面对人生风雨时的从容与超脱。

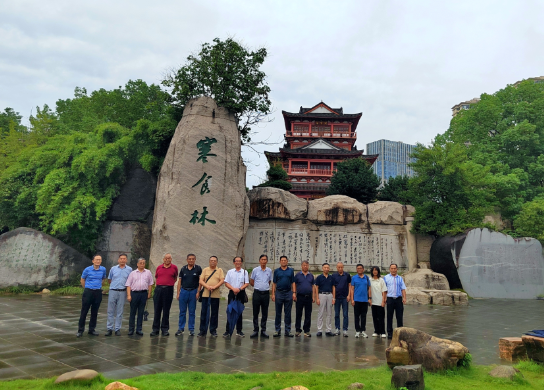

午后雨歇,师生们来到了遗爱湖公园,在《寒食帖》石刻前,师生轻诵:“自我来黄州,已过三寒食……”;在寒食林里,师生站在刻有《定风波·莫听穿林打叶声》的石碑前,仔细品读“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生……”文学院汉语言文学专业大四学生胡炜铭表示,“思政教育不是抽象的理论,而是藏在赤壁的江风里、刻在革命先辈的足迹中、融在地方文化的基因里。作为未来的文化工作者,我们既要读懂典籍中的中国,更要坚定文化自信,行走在真实的大地上,让思想与山河共鸣。”

在大别山农耕文化博物馆,师生们仿佛穿越时空,走进了传统农耕文化的世界。馆内陈列的各类古老农耕工具,如犁、耙、水车等,以及展示农耕生活场景的模型,让师生们直观地感受到古代劳动人民的智慧和勤劳,深刻体会到农耕文化在中华文明发展中的重要地位。

文学院院长余志平教授认为,大别山红色文化实习实训基地的精神丰碑、东坡赤壁的词魂诗韵、遗爱湖的“为民情怀”、农耕博物馆的文明印记,交织成了一部鲜活的“大思政”教材。这些文化地标是涵养学生文学素养与家国情怀的宝贵源泉。未来,文学院将持续打造“行走的文学思政课”,让学生在文化浸润中练就“铁肩担道义,妙手著文章”的本领。这次“行走的思政课”,融合了红色教育与文化传承,让师生在实践中学习、感悟中提升,进一步推动思政教育与课程思政有机融合,落地入心。干部教师要以研学所得为动力,学思践悟,深耕专业,以实际行动立德树人、服务社会。

返程途中,师生们赴湖北大学智能制造学院参观学习,通过观摩现代科研成果、交流专业话题,感受科技力量,拓宽学术视野,延伸了研学实践的广度与深度。(通讯员:叶涛)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线