昆山杜克大学第四届本科毕业生,2025届本科毕业生延续了前三届的优秀传统,在升学就业方面再创佳绩。大多数毕业生将前往杜克大学、哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、牛津大学、剑桥大学等全球顶尖大学继续深造,数十名学生被耶鲁大学、剑桥大学、康奈尔大学等知名高校的博士项目录取。选择直接就业的学生也将进入Meta、摩根大通、富国银行等世界知名企业。

在令人瞩目的成绩背后,是他们在本科阶段开展的一系列优秀原创研究项目。他们在大四完成的原创、跨学科、具有社会意义的“标志性成果”,更是展示了出众的解决问题的能力,是他们走向世界、深入研究某一课题的关键一跃。

2025届本科毕业生完成的标志性成果涉及广泛的课题。有人从土壤里找答案,有人从神经波里追问情绪;有人拍纪录片探索音乐的治愈力,有人设计AI应用帮助抑郁症患者。

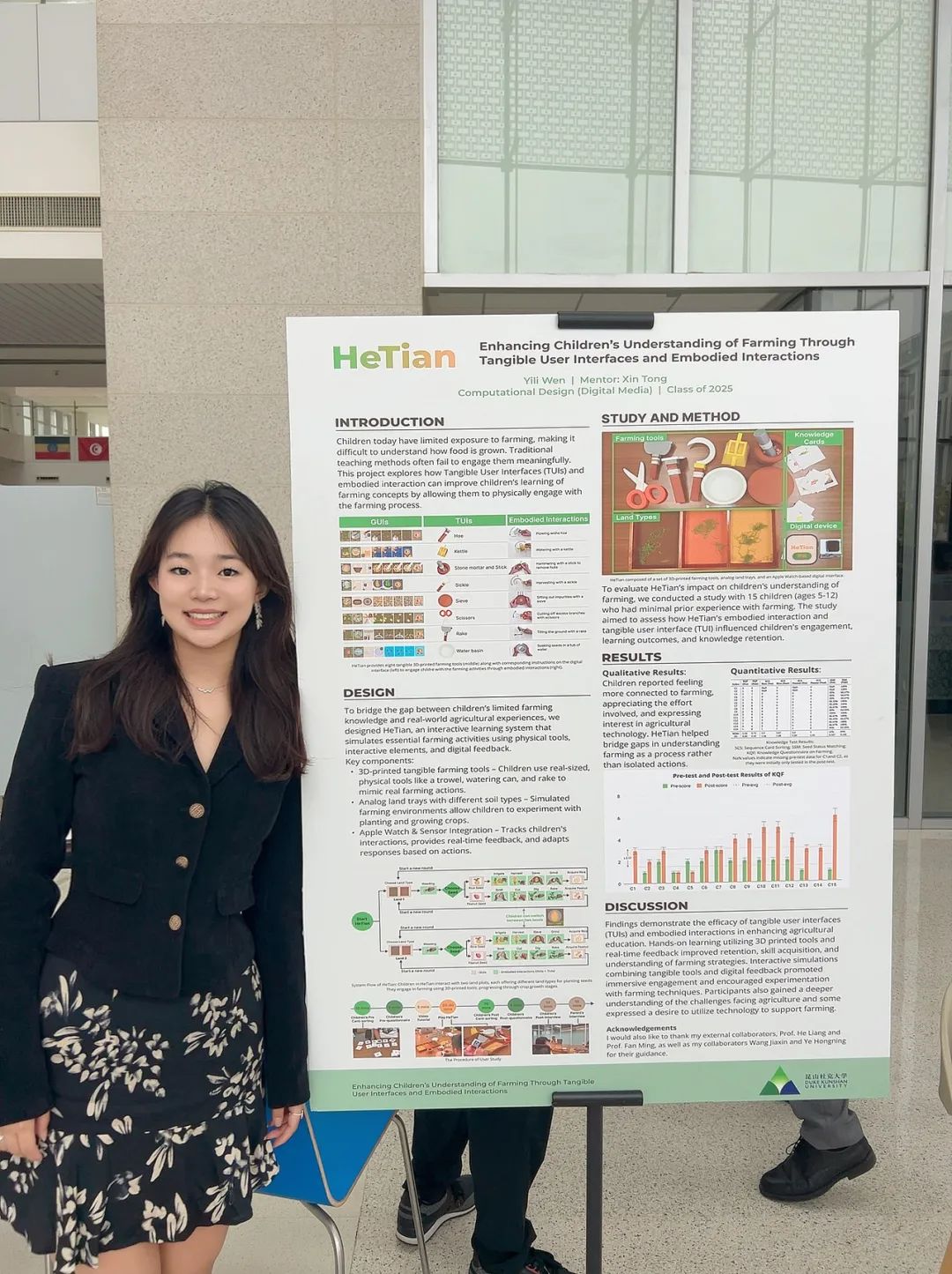

让农业教育“活”起来

在城市长大的孩子常常不知道:他们的食物从哪儿来。文怡力却记得童年时在乡间徒步、种菜的快乐——这也成了她标志性成果的灵感源头。

她开发了一套叫HeTian的互动系统,把3D打印的锄头、洒水壶等“模拟农具”,和智能手表、视觉反馈等技术结合起来,让孩子们通过“游戏”体验耕种、浇水、收获的全过程,同时学会土壤类型、作物生长等农业知识。

然而,让学习过程既好玩又有收获并非易事。文怡力面临的最大挑战是平衡游戏性和教育内容。HeTian需要吸引孩子们的注意力,在保证趣味性的同时又能有效地传授农业知识。为此,在设计游戏系统时,她花了数周时间迭代像浇水或收获这样的任务,让它们更像是游戏,而不是课程。同时,她还需要在确保真实性的基础上,简化作物生长的模拟过程。

“我会观察孩子们玩耍,并根据他们的反应进行调整,”文怡力分享道,“比如添加即时音效,吸引孩子们保持注意力。”

“真正优秀的教育设计,是将学习藏在乐趣之中。”她说。

文怡力相信,教育技术的本质,不只是传递知识,而是重新连接人与人、人与土地之间的情感。

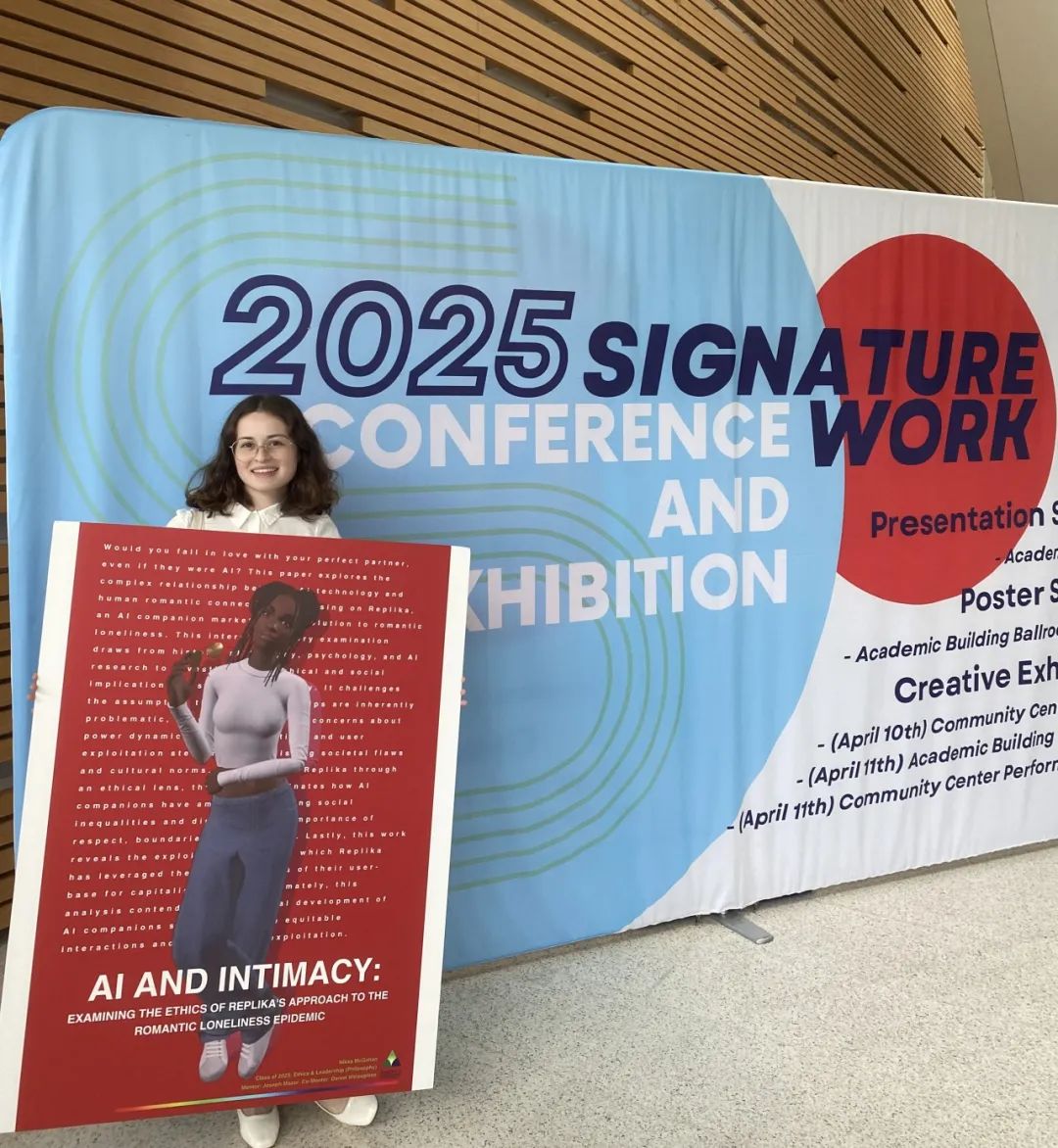

AI真的能谈一场浪漫的恋爱吗?

Nikka Cassiel McGahan从小就是科幻迷,她的标志性成果围绕一个看似浪漫、实则复杂的问题展开:当AI“恋爱”了,人类准备好了吗?

她没有只研究社交媒体对心理健康的影响,而是从历史演变切入,探讨人类如何建构亲密关系,又如何试图用技术“填补孤独”。她特别关注人工智能伴侣在心理治疗中的应用与伦理风险。

“这个选题比我预想的要复杂得多,涉及人工智能、社会学、心理学、行为科学、人权、数据保护等诸多领域。”

Nikka在政治学、哲学和经济学助理教授Joseph Mazor博士和哲学助理教授Daniel Weissglass博士的指导下完成了自己的标志性成果。

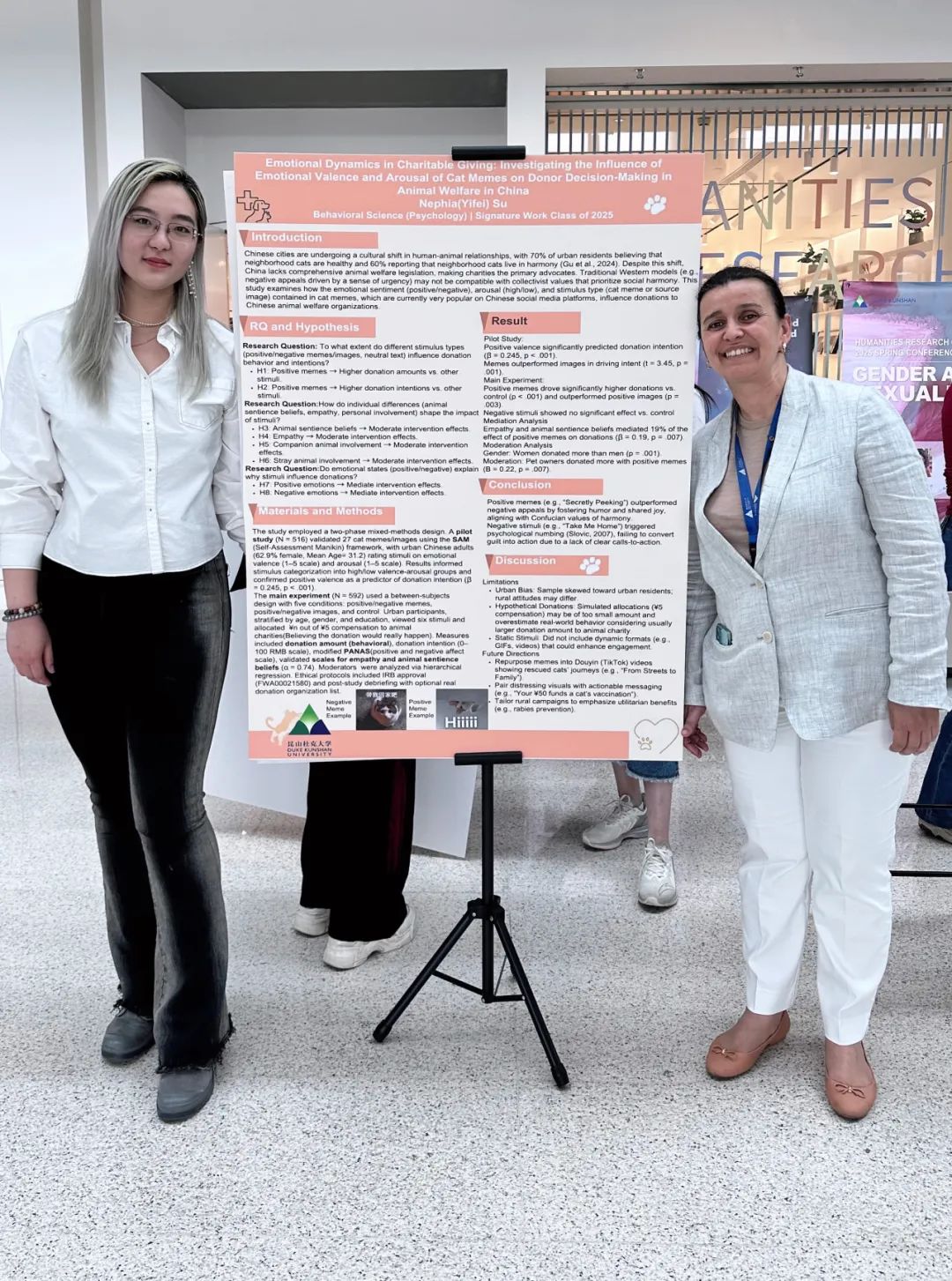

从动物领养到行为解码

心理学专业的苏奕菲收养了7只流浪猫,对动物的爱转化成了她的研究动力。作为昆杜动物保护协会(APA)创立者之一,她想知道:什么样的方式最能激发人们对动物慈善的共鸣?

她设计了不同类型的动物图片和动物表情包,从“可爱治愈”到“令人心疼”,并测试它们对中国捐赠者行为的影响。她还分析了情绪反应、同理心和过去的捐赠经历等变量。

结果出人意料:中国参与者更容易被“积极情绪+高唤起”的图像打动,而非西方研究中常见的“负面唤起”。她认为,这可能和中国文化中更看重“集体快乐”,以及对动物的过度娱乐化有关。

苏奕菲的导师是行为学助理教授Claudia Nisa博士。演化人类学助理教授周雯博士与山东大学的顾璇教授也为她提供了很多帮助。

“作为同样关心动物并努力帮助动物的人,她们指导我识别关键的中介变量和调节变量——比如情绪、同理心、动物感知信念和过去的捐赠行为——这些因素可以解释为什么某些表情包比其他表情包更能引起共鸣,”苏奕菲说。

同届毕业生Annie Zhu(朱桉尼)和孙欣妤也在苏奕菲的研究之路上给予了她支持与鼓励。

给校园土壤“体检”

环境科学专业的Nicole Masarova从小热爱园艺,最美好的回忆是和妈妈在后院种番茄、闻着泥土的芬芳吃晚餐。

来到昆山杜克大学,她把这份热情带到了标志性成果:校园及周边土壤质量研究。她通过分析土壤样本的pH值、质地和重金属含量,评估校园园艺活动中潜在的重金属暴露风险。这项研究不仅填补了校园土壤检测数据空白,还让她深入了解江苏地区的工业污染历史。

生物学副教授Renee Richer博士是她的导师。夜里帮她改草稿、推荐读物,鼓励她从政策领域走出舒适区,迈入科学研究的探索之中。

“这个项目让我发现,我真的很喜欢实验室!”Nicole笑着说。

音乐真的能治愈心灵吗?

数学媒体艺术专业的王竞仪,用标志性成果探索了这个问题。为了从零开始开展神经科学实验,她用了半年时间旁听课程、看讲座、进医院实地学习,啃下神经元通信、情绪唤起和脑电图等一连串“硬核”知识。

在杜克大学交流学习期间,她拍纪录片时偶遇一位音乐治疗师,灵感随之而来。回到昆杜,她一边拍摄关于音乐疗愈的18分钟纪录片,一边亲自设计实验,测试音乐对情绪状态的影响。

“独立设计和开展神经科学实验对我来说无疑是一项艰巨的任务。从理解基础理论,例如神经元如何交流,以及情绪是如何被唤起的,到实际操作任务,如设备培训和实验程序编写,整个过程中的每一个环节都极具挑战性。”王竞仪回忆道。

王竞仪的项目得到了多方的支持和帮助。媒体与艺术助理教授Seth Henderson、认知神经科学副教授郭思齐博士、音乐与作曲助理教授Maximiliano Amici博士、数学教授黄华雄博士,还有大脑枢纽实验室的技术员翟晨曦都为她的项目提供了不同领域视角的观点。

“除了提高社会对音乐治疗的认知之外,这个过程还帮助我更好地理解了自身的情绪变化,并教会了我更健康地应对负面情绪。”王竞仪说。

入侵植物:盐沼的隐形杀手?

“看似普通的植物,其实正在悄悄吞噬我们的湿地。”环境科学专业的 William Trowbridge把目光投向全球盐沼生态系统,特别是中国长三角——世界最大盐沼之一的剩余面积正不断被入侵植物蚕食,严重威胁着生物多样性和碳封存能力。

他采用“证据综合”方法,系统分析全球已有研究,检视各地保护措施是否真的科学有效。这个过程既耗时又复杂,要在有限资源下权衡完整性与可行性。

他的导师是环境科学副教授顾传辉博士。

“作为研究中国盐沼生态系统的专家,顾教授为我提供了很多关于文献的建议,告诉我从哪里开始进行文献搜索,以及最终如何审查资料并得出基于证据的结论。”

他希望通过自己的研究,激励更多的生态保护实践者进行证据综合,以做出基于证据的决策。

为抑郁症患者打造的智能助手

“有太多人因为资源不足或不愿求助,而得不到抑郁症治疗。”这让数学与应用数学专业的杨博宇萌生了一个想法:设计一款手机应用来帮助抑郁症患者。

他的标志性成果是开发一款名为MindCare的手机应用,集成多个模块,包括心理问卷、脑电波视觉测试、AI心理治疗师、日常记录及诊断报告生成。

在开发过程中,杨博宇得到了数据与计算科学副教授黄名畯博士的指导支持。黄教授作为实验室的管理者以及杨博宇的导师,为他提供了宝贵的资源和支持,包括脑电设备的购买和后端云服务的权限。

通过自行学习和导师的指导,杨博宇成功地将脑电数据与人工智能相结合,开发出一个能够预测用户抑郁倾向的分类模型。他邀请同学进行测试,获得了较高的用户反馈评分。

杨博宇希望通过这款应用,让更多人关注心理健康问题,并为患者提供切实的帮助。

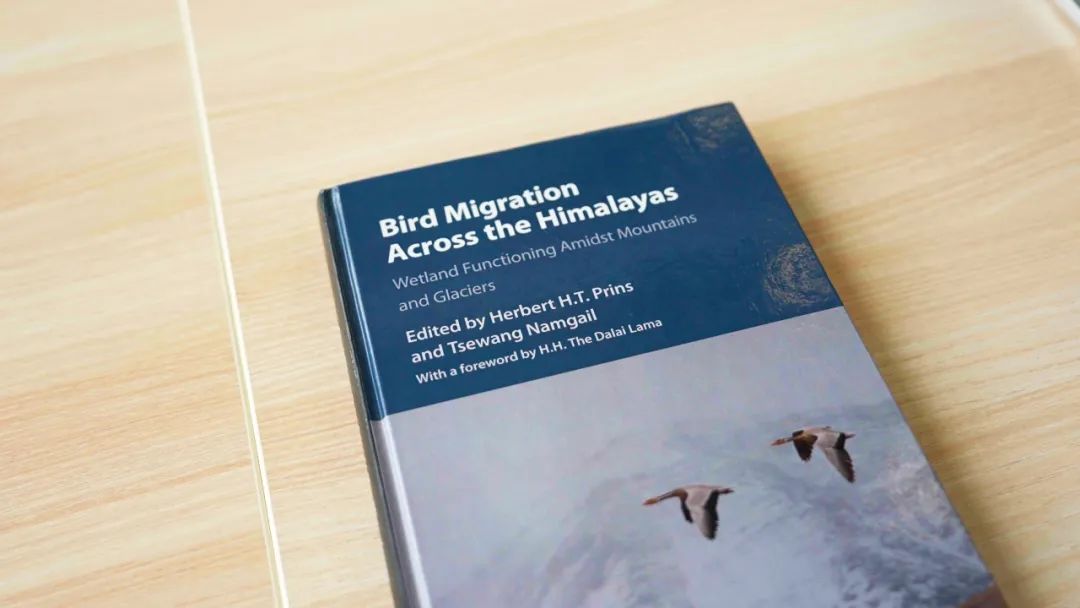

跨越喜马拉雅的红脚鹬

环境科学专业的Alton Gwynn Nowell着迷于候鸟的迁徙路线,尤其是一种从孟加拉出发、翻越喜马拉雅山脉的红脚鹬。

“这些鸟类的独特之处在于它们在迁徙伊始便会跨越喜马拉雅山脉。” Alton希望将这一种群与其他红脚鹬种群进行对比,以探究其迁徙策略是否具有独特性,以及山脉是否对它们的迁徙产生了影响。

在研究过程中,Alton面临的最大挑战是学习所需的地理信息系统(GIS)和空间分析技术。为此他学习在线课程、寻求导师帮助、阅读大量鸟类生态学论文以及反复试错。

“我的研究揭示了一条从未被深入研究过的鸟类迁徙路线,有望为孟加拉及亚洲地区的鸟类保护政策提供新参考。”

Alton的导师,环境科学助理教授Chi-Yeung (Jimmy) Choi博士不仅在项目初期为他提供了支持,还在他决定转向生态学研究后,提供了所需的数据和资源。

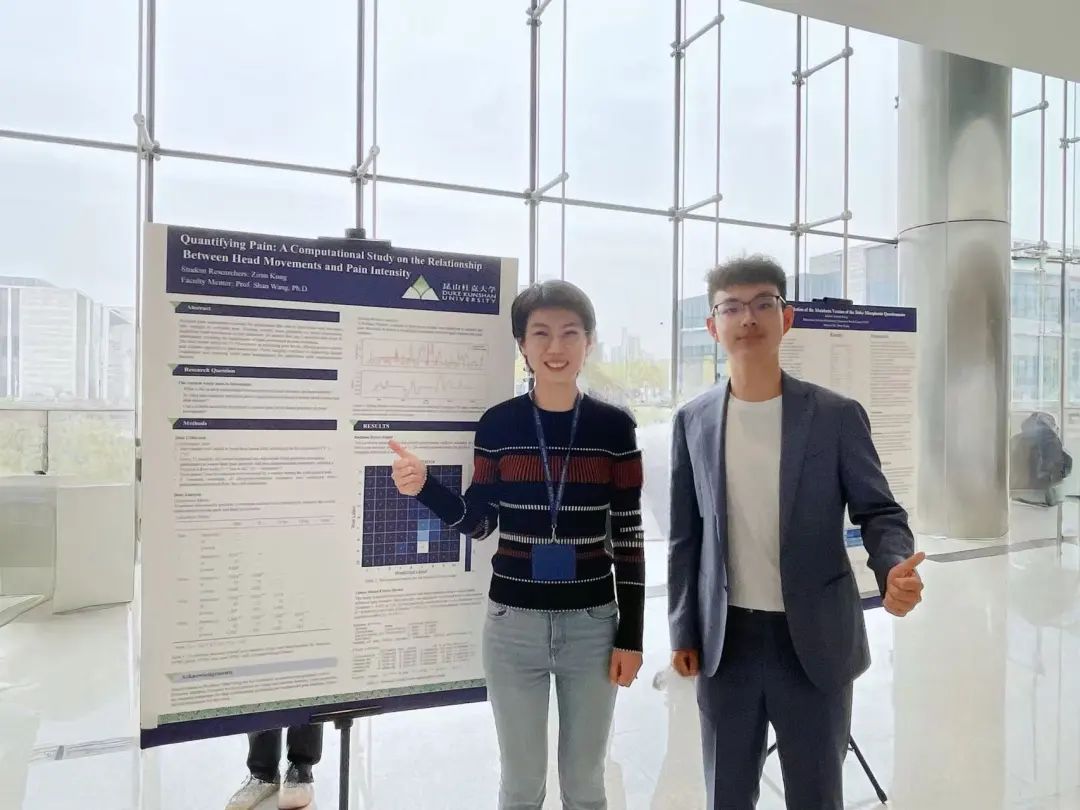

用头部运动揭示疼痛的秘密

“很多时候,痛并不是喊出来的。”心理学专业的孔子然从一次暑期项目中注意到:许多人在疼痛时会无意识地晃头、低头或摇头,但这些动作从未被纳入疼痛评估模型。

发现这个空白后,他查阅了大量文献,发现无论是从神经科学还是行为研究的角度,都有强有力的证据表明疼痛与头部运动之间存在联系。

“这激发我开发一个更全面的疼痛评估模型,将头部运动动态纳入其中。”

于是他用面部动作单元、头部追踪数据与自评痛感,构建出一套更全面的疼痛识别方法,尤其适用于婴儿、老人等无法清晰表达的患者群体。

心理学助理教授王珊博士作为孔子然的导师,从制定研究计划到解读实验结果的各个阶段都给予了他很大的支持与帮助。Matthias Schroeter教授也在编程和建模方面给孔子然提供了重要指导。

“一些常常被人们忽视的微小行为,比如头部运动,实际上是可以传递出关于人体内部状态的重要信号。”孔子然说。

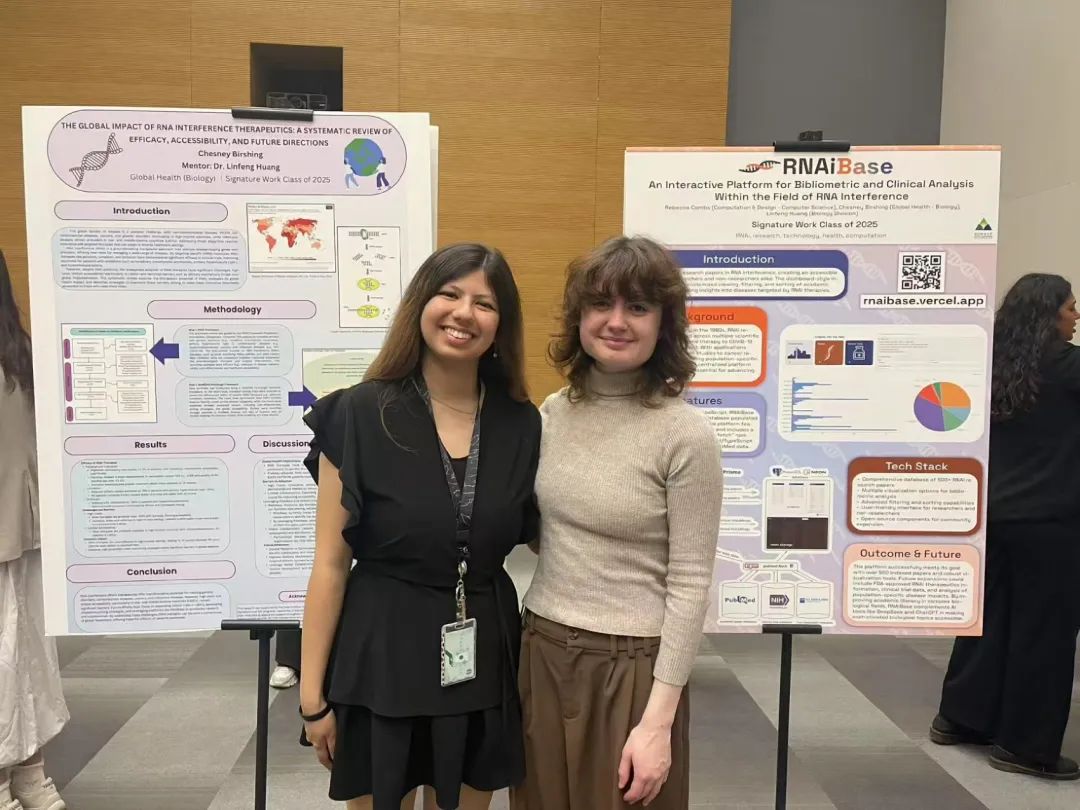

全球健康与RNA干扰

全球健康学专业的Chesney Birshing把RNA干扰(RNAi)技术拉出实验室,放到全球健康治理的“地图”上:它能否成为缩小医疗差距的武器?

这项研究通过系统性回顾RNAi研究,综合当前的文献资料,整合全球健康数据,并应用改良的分析框架,揭示了RNAi技术在全球推广过程中面临的趋势、关联和障碍。研究同时也探讨了RNAi的机制,并评估了其在治疗神经退行性疾病、癌症和传染病方面的治疗潜力。

在项目过程中,Chesney面临的最大挑战是管理RNAi研究的大量信息和复杂性,尤其是在综合不同疾病和全球健康问题的研究成果时。“有时,组织和评估如此多样化的信息,同时确保其准确性和相关性,会让人感到不知所措。”

Chesney与2025届计算机科学与技术专业的Rebecca Combs合作完成了这个项目。Rebecca开发了一个网站,用于提取实时RNAi研究数据并生成可视化信息,提高了数据的可及性和洞察力。

标志性成果是昆山杜克大学创新型本科教育的核心组成部分,要求本科生独立研究一个自己深感兴趣的原创课题。学生需要融合课堂内外所学,并在导师的指导下,通过实地考察、文档研究、实验或创意工作,产出具有公共价值的学术成果。

昆山杜克大学标志性成果项目主任、文化研究高级讲师Richard Davis博士表示:“标志性成果是学生在昆杜的关键节点。学生需与导师一对一合作,整合所学领域特定知识与方法论,结合自身感兴趣的主题,开展专业研究与写作。有的学生可能据此发表文章,开启研究者生涯;或将其拓展为博士论文;或纳入艺术学校作品集;抑或开发应用并发布。我们希望的是,流程规划、时间管理,以及团队合作、交流、研究、写作和修改等技能,都将在他们未来的生活中以多种形式发挥作用。”

来源:昆山杜克大学公众号

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线