7月中旬,景德镇学院积极开展“牢记嘱托强国有我 行走赣鄱感恩奋进——文化赣鄱行”暑期大思政实践活动,教育学院“赣鄱传薪,青春笃行”书院文化实践队的师范生们,以朱熹思想为脉络,陆续走访了白鹿洞书院、白鹭洲书院、鹅湖书院和豫章书院等,聆听了一场跨越时空的“思政课堂”,不仅触摸到中国传统教育的精神内核,更为未来站上讲台、践行“大思政”的理念筑牢了文化根基与精神底气。

白鹿洞书院寻“教规”——深悟立德树人的千年密码

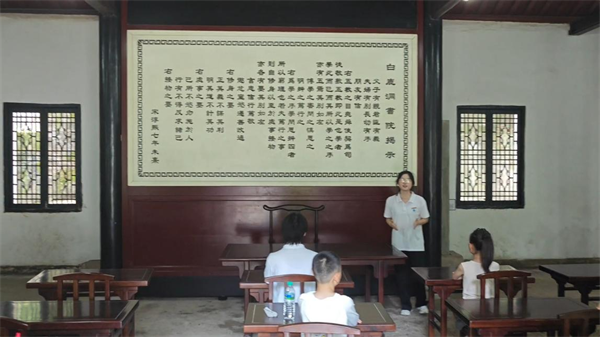

实践队首站踏入白鹿洞书院,青瓦粉墙间,《白鹿洞书院揭示》的碑刻在阳光下熠熠生辉。在朱熹讲学的讲堂遗址前,队员们围绕“格物致知”与“修身治国”的辩证关系展开讨论。作为未来的教育工作者,队员们深刻意识到,《白鹿洞书院揭示》将抽象的理学思想转化为“修身、处世、接物”的具体规范,恰如当代教育需要将社会主义核心价值观融入日常教学的每一个环节。这种“从宏大到具体”的教育智慧,为师范生理解“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题提供了鲜活范本。队员们纷纷表示,立德树人从来不是空洞的口号,而是体现在每一堂课的价值引领中,落实在每一次师生互动的品德浸润里。

白鹭洲书院悟“人格”——筑牢师德师风的精神根基

“忠孝廉节”四个大字在白鹭洲书院的匾额上苍劲有力,队员们刚踏入书院,便被这匾额所震撼,他们下意识地拿出笔记本,在“忠”字下标注“教师职业忠诚于教育事业的初心”,在“廉”字旁写下“教师需恪守的职业操守……”这些思考让古老匾额成为了生动的师德教材。

漫步于记载着历代学子言行的碑廊,师范生们逐字研读着《白鹭洲书院学规》中的训诫,队员们发现朱熹倡导的“明人伦”“修身为本”思想,在书院的教育实践中具象化为“见贤思齐”“省身克己”的行为准则,这与新时代教师职业行为十项准则中“潜心教书育人”“加强师德修养”的要求高度契合。“当我们未来站在讲台上,不仅要传授知识,更要成为学生品格的塑造者。”一位队员感慨道。

鹅湖书院论“思辨”——激活课堂的创新基因

鹅湖书院内,队员们围在记载“鹅湖之会”的碑刻前。千年前,朱熹与陆九渊围绕“治学之方”展开的激烈辩论,如今在队员们眼中,成为了“大思政课”最生动的教学案例。“学术碰撞中真理越辩越明,这正是我们未来课堂需要的活力。”实践队队长在讨论中说道。

队员们注意到,朱熹在辩论中既坚持“格物致知”的治学路径,又尊重不同见解的包容态度,这种“和而不同”的学术精神,对当代教育具有重要启示。大家纷纷表示,这种思想碰撞的精神对未来的教学非常有启发。在课堂上,也要鼓励学生大胆发表自己的见解,尊重不同的观点,培养他们的批判性思维。

豫章书院践“知行”——凝聚教育传承的行动力量

“传习理学、砥砺名节”的办学宗旨,在豫章书院的典籍与碑刻中处处可见。队员们参观了书院的陈列馆,看到了许多珍贵的古籍和文物,这些都见证了书院的悠久历史和辉煌成就。通过对豫章书院的了解,大家更加深刻地认识到中国传统教育的连续性和传承性。

参观过程中,队员们偶遇几个小朋友,见他们对陈列馆里的古籍充满好奇,便灵机一动,开展一场别开生面的现场教学。一名队员指着碑刻上的“砥砺名节”四个字,告诉小朋友们:“这是说我们要磨炼自己的品德,做一个正直、有骨气的人。就像我们在学校里要遵守纪律,和其他小朋友友好相处一样。”这场短暂的教学,让小朋友们对豫章书院的历史和传统教育理念有了初步的认识,而队员们也更加深刻地体会到作为师范生的责任与使命,更加坚定了将传统教育智慧传承下去的决心。

此次书院之行,既是一次文化寻根之旅,又是一场师范生的备课之旅。队员们不仅近距离感受了四大书院的历史底蕴和文化魅力,更深入理解了朱熹思想的丰富内涵和中国传统教育的精神实质。当他们触摸着书院的砖石,研读着斑驳的碑刻,仿佛能听见先贤们对“培养经世致用之才”的嘱托,逐渐明晰所肩负的坚持为党育人、为国育才的初心使命。这些镌刻在书院文脉中的教育智慧,将转化为队员们站在讲台上的底气,激励他们在“大思政”的实践中不断探索创新,让传统教育智慧在新时代焕发出新的生机与活力。(来源:景德镇学院;文:杨海薇、李婷婷)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线