当大多数同学正忙于就业时,景德镇艺术职业大学自动化专业25届毕业生朱益翔却住进了医院。不是因为疾病,而是源于一次主动的选择:为了给一位血液病患者送去生的希望。

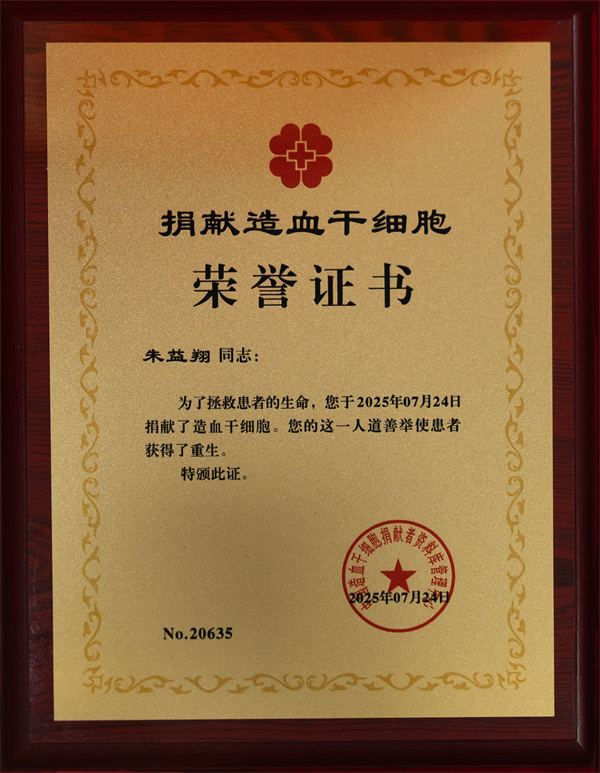

7月24日,在江西省人民医院的造血干细胞采集室,朱益翔安静地躺在病床上。血液分离机缓缓运行,他正为远方一位素不相识的白血病患儿捐献“生命的种子”——造血干细胞。整个过程,他的脸上带着平和的笑容,这份笑容背后,是他对一份承诺的坚定履行。

今年4月,正值毕业求职的关键时期,朱益翔接到了辅导员的电话,询问他的就业情况。朱益翔在电话里平静地解释道:“我接到了通知,我的造血干细胞和一位患者配型成功了,需要准备捐献。”

这场生命的约定始于2023年。朱益翔十分热心各类志愿服务活动,在一次献血活动中,他毫不犹豫地登记加入了中华骨髓库。彼时他未曾料到,这颗深埋的种子终会发芽。现在配型成功,他要去履行这份承诺。

在家人和老师的支持下,他将原本紧张的求职计划暂时搁置,全身心地投入到捐献的准备工作中,调整作息,加强锻炼,确保身体达到最佳状态。

捐献前的准备并非一帆风顺。为了将造血干细胞动员到外周血中,他连续五天接受了9针动员剂注射。这些针剂带来了明显的身体反应——低烧和骨痛。面对这些不适,朱益翔没有抱怨。家人给予了他最大的支持,女友更是全程陪在身边。想到自己的付出能挽救一个年幼的生命,这些困难他默默承受了下来。

捐献当天,学校和红十字会领导、辅导员老师专程来到医院看望朱益翔。采集过程中,朱益翔的状态显得平静而放松。“想到能救一个孩子,这点痛算不了什么”,当被问及感受时,他坦言身体还有一些酸胀感,但看着血液通过仪器循环,想到自己正在做一件有意义的事,脸上一直挂着淡淡的、发自内心的笑容。

“工作可以再找,生命只有一次。能救人一命,晚几个月工作完全值得。”约十万分之一的配型成功率,意味着一位血液病患者重获新生的希望就寄托在自己身上,这份抉择已非勇气二字可以尽述。

采集持续了几个小时,那袋承载着生命希望的造血干细胞悬液被小心翼翼地封装,即将送往患者所在医院。朱益翔微笑着说:“我只是做了一件应该做,也值得做的事。”

工作机会以后还会有,但救人的机会可能只有这一次。在人生最充满希望的毕业季,朱益翔推迟了原定的就业计划,选择了一场关于生命的“奔赴”。这份在毕业季交出的特殊“答卷”,闪耀着人性最温暖的光芒,也诠释了新时代青年最宝贵的担当。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线