北京时间4月30日,国际期刊《细胞》(Cell)发表了华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室、生命科学技术学院、湖北洪山实验室水稻团队李一博教授课题组题为“一个天然的基因开关系统协同赋予水稻品质和产量田间耐热性”(A natural gene on-off system confers field thermotolerance for grain quality and yield in rice)的研究论文。

该研究首次揭示了水稻对抗高温的秘密武器——基因QT12。它如同作物内置天然“空调系统”,调节水稻耐高温机制。当高温来袭,QT12自然变异与NF-Y蛋白复合体形成的初级-次级“双生锁”,锁住高温开关系统,既平衡了储藏蛋白与淀粉的合成稳态,又稳定了稻米品质和产量,为水稻在高温环境下的同时实现优质高产提供了全新的分子机制和绿色发展的育种策略。

遇热则强:克隆首个品质与产量协同耐自然高温“基因开关”

近20年来,全球气候变化导致极端高温天气频发,严重威胁全球农业生产,对粮食作物产量和品质的影响尤为突出。多国农业模型分析及统计数据表明,全球平均气温每升高1℃,将直接导致水稻产量减少6.6%–25%,同时伴随稻米品质的严重劣化,给世界粮食安全带来严峻挑战。几个世纪以来,培育优质高产作物一直是农民和育种者的目标,但人们对高温促进垩白外观品质形成、食味降低的分子遗传基础认识非常有限。

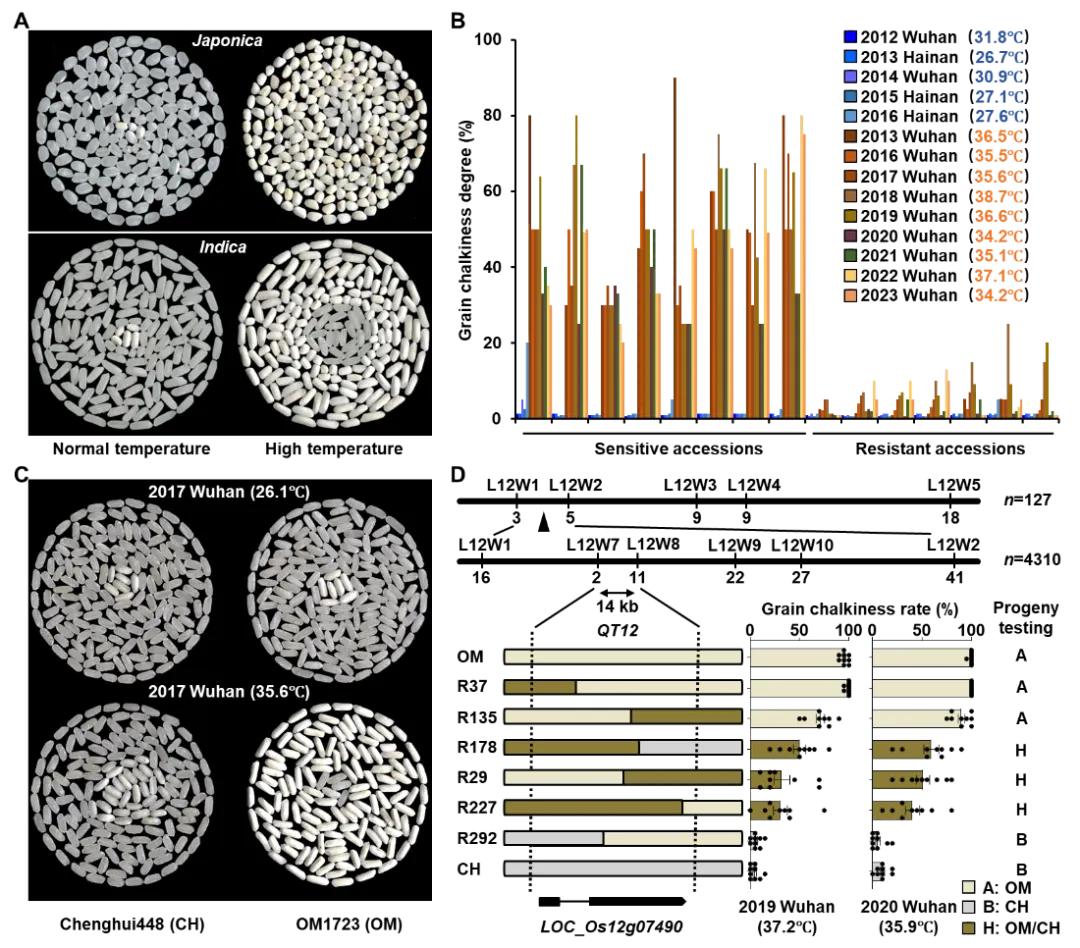

水稻品质耐热种质鉴定及其QTL主效位点QT12的克隆

在这项研究中,经过长达10余年的灌浆期田间自然高温抗性种质的大量筛选和鉴定,研究团队利用自主研发的快速、高通量克隆作物重要农艺性状功能基因的RapMap方法(Zhang et al. NC, 2021),从大田耐热水稻种质中克隆到首个调控品质耐高温的主效QTL基因QT12,该基因同时表现出优异的产量耐热性。这一发现突破了传统温室筛选、苗期鉴定方法不能反映真实环境的局限,解决了长期困扰科学界的“耐高温表型难鉴定、耐高温基因难应用”的瓶颈问题。

机制揭秘:找到高温初级-次级“双生锁”

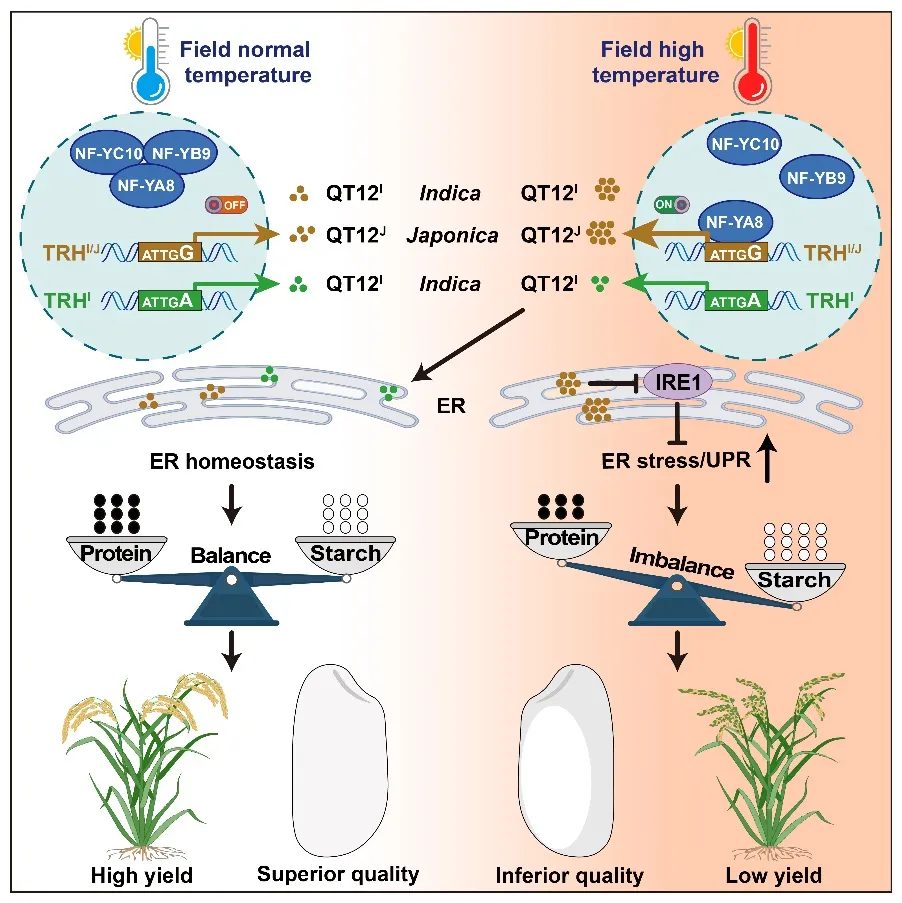

研究团队进一步发现,胚乳特异表达的核因子NF-YA8、NF-YB9与NF-YC10形成一个复合体差异结合到QT12启动子CCAAT-box元件的G/A变异上,对QT12表达和耐热性进行差异调控。该自然变异(初级开关)与NF-Y亚基间独特的抑制性调控机制(次级开关)形成了一个天然的基因开关系统:QT12启动子区域关键的G/A功能性变异,作为“初级开关”直接决定NF-YA8对QT12激活的开/关(第一层锁);而高温则作为“次级开关”的推动器,释放了NF-YB9和NF-YC10对NF-YA8激活QT12的抑制,从而打开了次级开关(第二层锁)。当二级开关同时打开(“双生锁”同时打开),高温信号就能顺利传递并激活QT12的表达,通过抑制UPR感受器IRE1而过度激活UPR及UPR激活的bZIP60、bZIP50等转录因子,进而抑制储藏蛋白合成基因的表达和激活淀粉合成基因的表达,从而打破储藏蛋白与淀粉的稳态,最终实现高温敏感性。

NF-Ys-QT12分子模块调控水稻品质耐热性的工作机制

而QT12功能变异处为A时不能被该NF-Ys复合体识别,“双生锁”锁住该开关系统,进而对高温的响应不敏感,从而维持储藏物质的稳态,最终实现高温抗性。这个NF-Ys-QT12分子模块形成的二级开关系统的复杂调控机制,揭示了高温信号传导的差异分子机制。

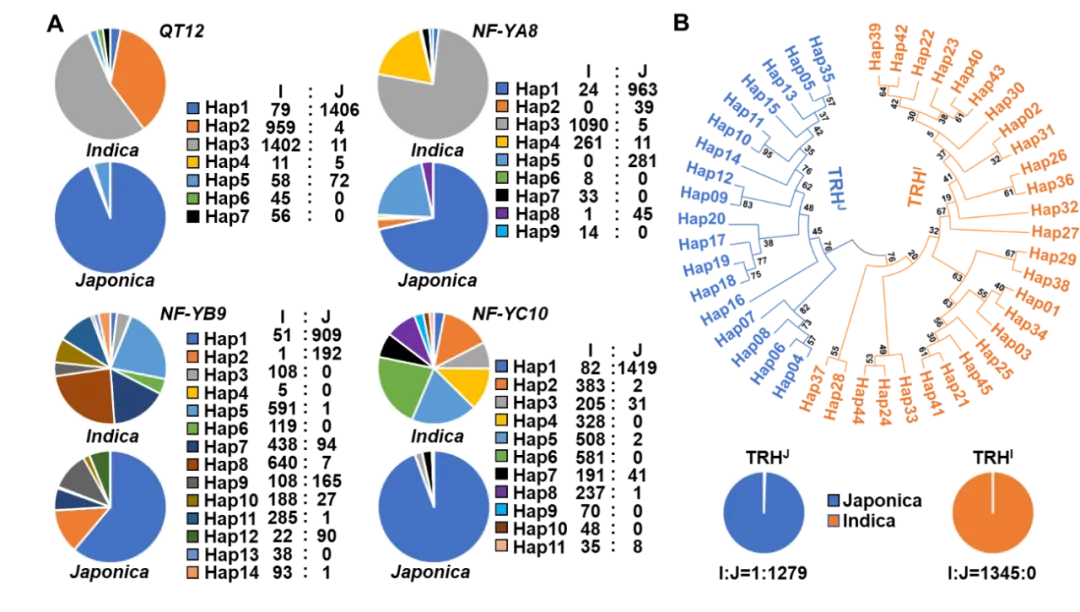

理论创新:发现性状调控单倍型(TRHs)模型

研究发现,QT12基因及其上游调控因子NF-YA8、NF-YB9、NF-YC10均为籼粳分化基因,虽然它们位于不同染色体上,但在籼稻和粳稻中呈现显著的协同分化或共选择特征,进而形成了具有上位性效应的不同单倍型组合。因此,研究团队基于该NF-Ys-QT12基因开关系统的单倍型组合首次提出了性状调控单倍型(TRHs)这一遗传学新概念,该概念揭示了水稻籼稻与粳稻两个亚种间耐热性差异的分子基础。

性状调控单倍型(TRHs)对籼粳分化有很大贡献

这些TRHs组合能够精确和多样化调控该天然基因开关系统的活性,从而导致籼稻与籼稻、籼稻与粳稻在耐高温性、品质和产量上的显著差异。这一遗传学概念的提出为充分解析作物重要性状遗传多样性的分子调控网络提供了新视角,有望为高效分子育种提供策略参考。

打破魔咒:攻克“高产不优质”的技术瓶颈

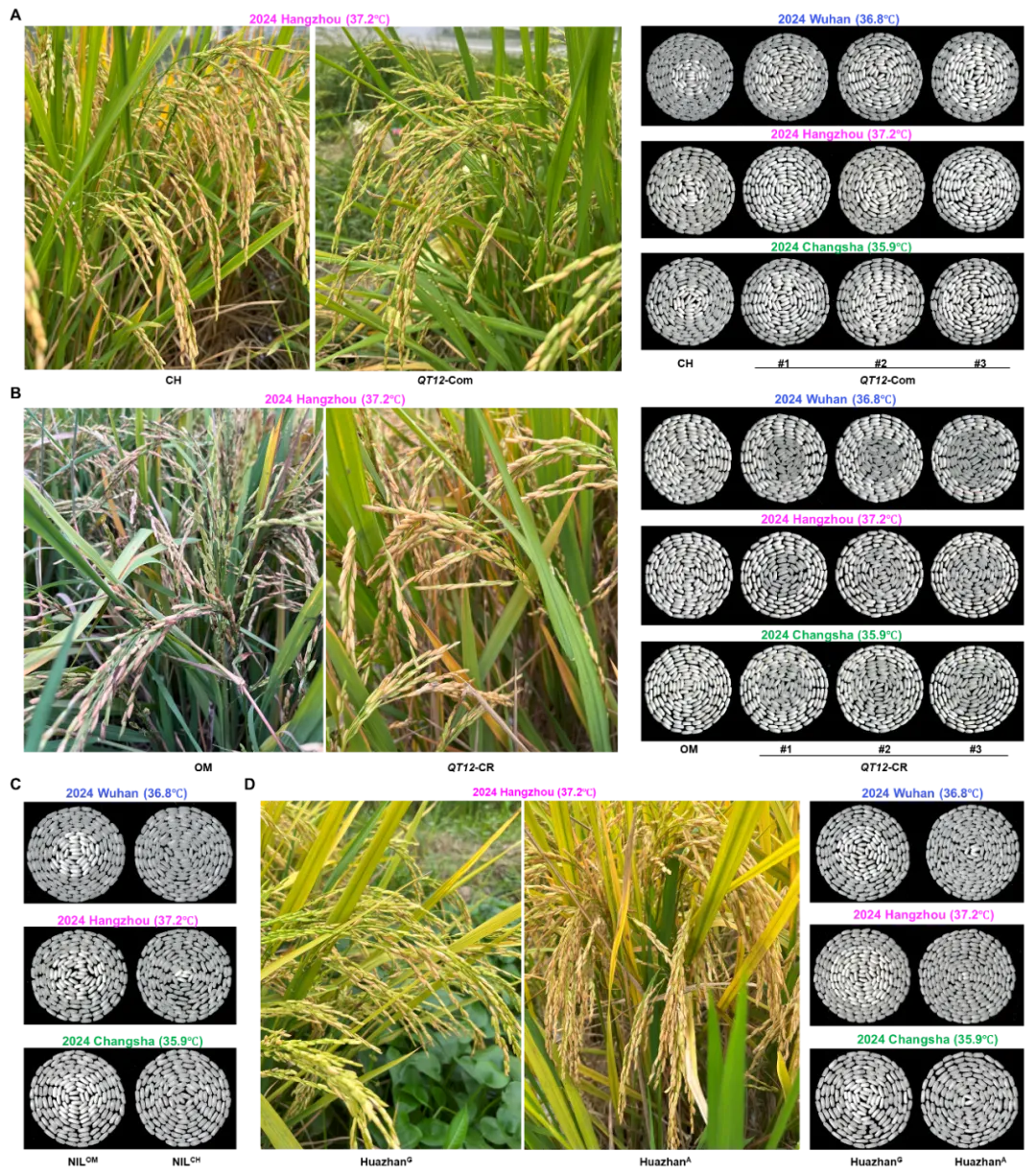

长江流域是我国第一大水稻主产区,种植面积和年产量均约占全国总量的三分之二,然而近10年来该稻区极端高温天气频发,给水稻稳产与优质带来了严峻挑战。然而,QT12基因的研究为这一难题带来了突破性解决方案。通过2023和2024年武汉、杭州和长沙等长江流域极端高温下的大规模田间试验,低表达QT12基因在高温环境下表现出很强的耐热性:与野生型相比,CRISPR编辑的QT12基因突变株系在武汉、杭州和长沙的小区产量分别提升了92.5%、64.1%和54.7%,同时显著降低了稻米垩白率和垩白度,提升了稻米外观品质和食味品质。

低表达QT12协同提高籽粒品质和产量耐热性

此外,QT12基因导入到杂交稻配组最多的主栽品种“华占”中的应用也取得了显著成效。与“华占”相比,在高温下其结实率、单株产量和稻米品质均明显提升,导致小区产量分别增加了49.1%、77.9%和31.2%;改良品系的稻米储藏物质营养更加均衡、外观品质晶莹剔透、米饭食味性好,进一步验证了其在高温环境下优质、高产、抗高温的综合育种实力。

前景广阔:助力中国和全球粮食安全

该研究成功打破了作物在逆境-生长与产量-品质之间的权衡瓶颈,为多位院士专家最近提倡的“绿色营养超级稻”育种提供了强有力的功能基因、优良种质等技术支撑,可有效保障国家粮食安全。同时,该成果解释了籼稻与粳稻两个亚种间的耐热性差异,对我国南北方水稻品种遗传改良具有普遍意义和广阔应用前景。

全球气候变暖导致的极端高温天气已严重威胁到主要粮食作物的产量和品质。中国科学院林鸿宣院士、曹晓风院士、种康院士、刘耀光院士、张启发院士,中国工程院张献龙院士对研究成果给予肯定,他们表示,该研究不仅填补了作物灌浆期籽粒品质高温耐受性领域的科学空白,还为解决全球粮食安全与农业可持续绿色发展问题提供了全新解决方案。

秉持科技创新与产业创新融合发展理念,利用“边研究、边开发、边应用”的新型产学研合作模式,研发团队在未发表成果之前就已与隆平高科、安徽荃银、北京金色农华、湖北荃银、扬子江种业等多家国内龙头企业达成转化开发意向协议,以期更早将研发成果普遍应用于水稻育种实践。

华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室、生命科学技术学院、湖北洪山实验室李一博教授为该论文的通讯作者,李一博团队博士研究生李威为该论文的第一作者。杨柯、胡超凡、Ali、张建、许鹏坤、程波、张俊成、殷文晶、Abd、吕庆亚和李秉辰参与了研究。张启发、熊立仲、何予卿、赖雪雷、曲良焕、周道绣、郭建平、何光存等学者提供了有价值的讨论和修改。陈忱、张健、李莉、张桂莲等学者在田间试验提供了帮助。本研究得到了科技创新2030—生物育种重大项目、国家农业重大科技项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金联合基金重点项目、湖北洪山实验室等项目的支持。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线