临大学者郗冬梅:微光映临大 暖煦育英才

因为出生在腊月,父亲便给她取名“冬梅”,寓意坚贞和高洁。从出生起,仿佛名字牵线,她走进了生物科学的大门,九年本硕博连读后实现了“大学”到“大学”的梦想。进入临沂大学后,她以腊梅般坚韧不拔、不畏艰难的精神,在科研教学的道路上绽放出璀璨光彩。她就是泰山学者青年专家、博士生导师、教授、沂蒙优秀专家型人才,临沂大学生命科学学院党委书记郗冬梅。

因为一句话选择了生命科学

“其实我选择生命科学,只是因为听说的一句话”,郗冬梅笑着说。

千禧年刚过,在世纪之交,有一个说法非常盛行,那就是“21世纪是生命科学的世纪”,正是因为这句话,郗冬梅在高考志愿填报时毅然选择了当时被认为充满无限可能的专业——生物技术。尽管对这一领域知之甚少,但她被其前沿和新兴的特质所吸引,开始了她对生命奥秘的探索。大二开始,郗冬梅就走进实验室,分离微生物,接触基因工程。进入硕士及博士阶段,她专注于生物化学与分子生物学,越发感受到生命的神奇,因为通过一个关键基因就可以影响信号通路,从而改变生物性状。也是那个时候,她觉得能够全心全意专注于一件事,坚持到底,就是最大的收获。

2010年,怀揣儿时的梦想,带着满腔的激情,郗冬梅加入了人民教师的行列,开始了她和临大的故事。那时的学校,科研氛围并不浓厚,没有团队、没有平台,实验室也有限。但是郗冬梅并没有受限于环境,而是东拼西凑创造条件继续走在科研的路上,孤军奋战,困难重重。但两年后,随着学校的快速发展,郗冬梅也走到了职业生涯最重要的十字路口。

2012年,临沂大学引进了优秀的科研团队,这个团队有高水平的学科带头人,先进的实验室和高精尖的仪器设备。郗冬梅被团队的科研氛围深深吸引:她喜欢探索,更渴望在实验室里实现自己的梦想。但如果加入团队,就意味着她必须从生物学领域转向生化分析。跨学科转变的难度,不亚于重新读一个博士。

“当时遇到了一个好的团队、好的带头人,给了我很大的信心和勇气,这里有氛围、有平台、有干劲、有目标。而且生物和化学本身不分家,不局限于以前的框架,在已有的基础上进行学科交叉研究其实更有创新性、挑战性。”郗冬梅回忆说,当然一开始还是有顾虑的,换一个方向意味着可能需要几年的时间才能产出成果,但是经过一番深入思考后,她还是毅然决然选择挑战自己,义无反顾加入了团队。

十四年,郗冬梅见证了学校的巨大变化。从最初缺乏科研氛围到高水平培育学科、几十个成熟的团队,硕士点从无到有、从全校三个到增加十个又十个,学校实现了从量变到质变的飞跃式发展。

曾经的郗冬梅感觉拿个国家自然科学基金都很难,但如今的她是泰山学者青年专家,博士生导师,教授,沂蒙优秀专家型人才。学校的发展为郗冬梅提供了广阔的平台,“作为一个个体,感受到了学校翻天覆地的变化,感受到了团队的强大力量。”郗冬梅说,在学校发展的过程中,每一个老师都在成长。

完美主义者也有遗憾和亏欠

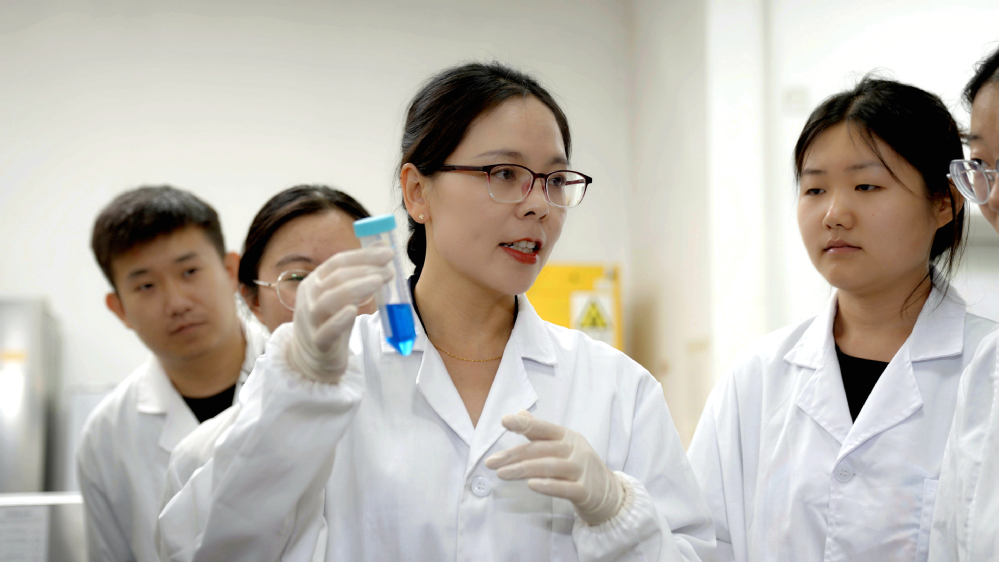

无数个默默耕耘的日子,隐藏着不为人知的努力和坚持。郗冬梅所带领的团队聚焦医养健康领域,针对重大疾病的早筛和治疗,从纳米孔单分子检测和诊疗一体化两个方面入手。

“纳米孔”看疾病。内径只有1到2个纳米的孔蕴藏着极大的能量,可以看到单个核酸分子的行为。基于此,郗冬梅团队开发了一系列新型生物纳米探针,实现了蛋白质、酶、核酸、肿瘤细胞等标志物的单分子高灵敏检测。目前正在和公司深入合作,研发针对乳腺癌、肺癌等疾病的筛查试纸条和试剂盒,搭建癌症早筛平台。“目标达到快速便捷、非侵入性诊断的效果,只需一管血样,即可实现对恶性肿瘤的风险追踪。希望不久的将来能够走向临床,实现癌症居家早筛,助力健康临沂建设。”

另一个方向是诊疗一体化。不管放疗化疗都会将肿瘤细胞和正常细胞一网打尽,对身体伤害极大。郗冬梅团队研制靶向药物载体,可以携带药物靶向性运输到肿瘤组织,不伤害正常细胞的情况下,杀死癌细胞,达到抑制肿瘤的目的。

在工作上,郗冬梅有点完美主义倾向。无论学院事务,还是教学科研,“我会一遍遍,一直不断地去检查、去修改。”郗冬梅说,有人说她太认真,但是在反复修改完善的过程中,达到了自己意想不到的结果。凭着这份执着和热爱,她的工作不断取得突破。

郗冬梅像腊梅一样坚韧不拔,不是泡在实验室,就是一心扑在学院工作一线。在家庭和工作的平衡艺术上,她面临着巨大的挑战,“从时间上来说确实不好平衡,就是很难平衡。”作为学院管理服务人员兼教学科研工作者,她投入了大量精力在工作上,加班到八九点甚至通宵都是家常便饭,日复一日,年复一年。她说喜欢下班后和节假日一个人独处办公室的时光,心无杂念,高效工作。

2020年11月,她全身心投入到山东省第八届“超星杯”青年教师讲课比赛的备战中,面对复杂的赛制、高标准的要求,她迎难而上,多少个不眠之夜,她都在潜心研究教学设计是否合理、教学方法是否合适、教学内容是否创新……

在备赛的关键时刻,连续一个多月,她每天办公室、食堂、训练中心三点一线,漫天星光、日月星辰做伴。“当时的状态就是每天晚上11点左右到家,孩子那个时候早已睡着,根本顾不上陪孩子,只能是看几眼后继续坐到书桌前改材料到凌晨。”虽然已经过去了4年,但回忆起那时的情形,郗冬梅仍然红了眼眶,几度哽咽,她深感对家人和孩子的亏欠太多太多。

坚持的难度有多大,坚持到底的收获就有多大。类似的工作节奏不止一次,带领团队申请硕士学位点,入选泰山学者青年专家,获山东省教学成果奖、山东省青年教师教学比赛二等奖。

一束微光为师生点亮前行的灯

多重身份、荣誉满身并没有让郗冬梅离学生越来越远,在众多身份中,她最珍视的还是老师。她不仅是同学们的良师,亦是同学们的益友。她用专业的知识储备为学生们答疑解惑,和学生在实验室里攻坚克难,漫天大雪的深夜,和学生一起修改文章;夏日酷暑的午后,和学生一起整理实验数据,用心为学生推荐研究生导师。培养的学生中有的获得了国家奖学金,有的被评为优秀毕业生。时而寄来的鲜花、贺卡满载着学生们的爱和感恩,短短几句问候便让郗冬梅感到幸福和满足。

管理学院时,郗冬梅致力于让每位老师在学校的大舞台上发挥出自己的优势,绽放他们的光彩。“从人才培养、科学研究、社会服务、师资队伍建设等各个方面都十分重要,我们要做出我们的成绩,这也我最想做的。”郗冬梅表示。

在求学和职业生涯中,郗冬梅最深的感受是用心干、愿意干。她认为,每个人都应该有明确的目标和方向,并且持之以恒地为之努力,但并不是所有的努力都能成功。“有所求不强求”是郗冬梅的人生信条,这种心态让她在面对挑战和不确定性时能够沉着应对。

仅仅用心还是不够的,郗冬梅教授还强调了行动的重要性。她认为,无论是在学院的事务、教学还是科研过程中,都应该全力以赴,用心、用情、用力地去做每一件事。

“梅花香自苦寒来”,郗冬梅是平凡的,作为临大四万师生中的一员,在自己的岗位上默默绽放,散发着沁人心脾的幽香。她又是不平凡的,作为一线的教学、科研人员,她用自己的学识和敬业精神,推动着临大的事业滚滚向前。她的微光为临大点缀,临大也为她自豪。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线