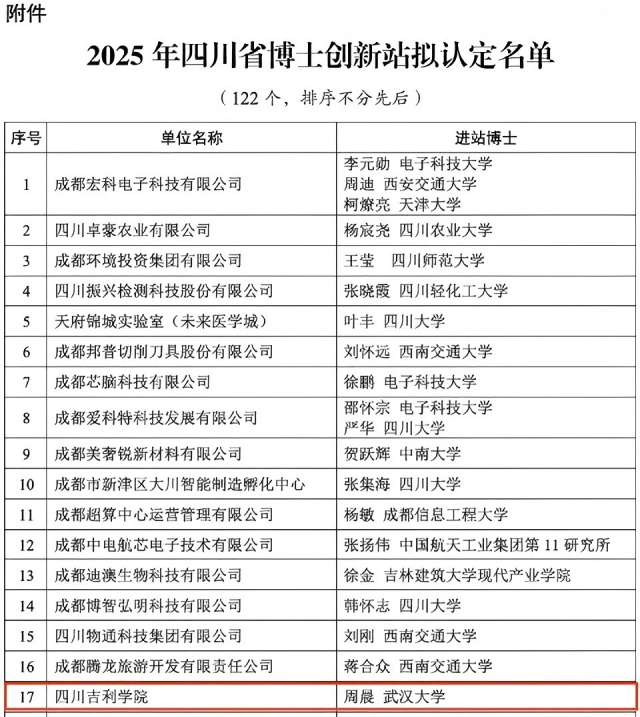

近日,四川省科学技术协会正式公布首批122个四川省博士创新站认定名单,吉利学院凭借在航空航天、卫星遥感等领域的持续创新能力和扎实的产学研合作成果,以“天地一体闪电预警定位系统项目”为依托,成功入选首批四川省博士创新站。这一殊荣不仅是对学校长期致力于科技创新与成果转化工作的高度认可,更是学校践行“企业命题、学校接题”模式,推动产学研深度融合的有力印证。

一、产学研深度融合科研教学同频共振

吉利学院始终以服务国家战略与区域经济发展需求为导向,推动学校与企业、科研机构通过资源整合与协同创新,实现应用型科研、成果转化与产业升级的系统化合作。学校瞄准产业技术升级痛点,打破科研、教学与产业应用间的壁垒,构建了“企业命题、学校接题”的闭环育人模式——企业遇到的技术瓶颈,就是师生攻关的课题;生产线需要的创新成果,就是实验室研发的目标。

学校围绕航空航天、智能汽车、信息技术等重点领域,联合行业头部企业、科研院所搭建了包含载人航天工程高精度时频实验系统成都站、四川省普通高等学校重点实验室、四川省省级实验教学示范中心、超算中心等在内的覆盖“省-市-校”三级的科研平台矩阵,组建了汽车智能系统与设计等20个教学、科研团队,将企业实际技术需求转化为科研课题与教学案例,实现“科研平台即教学平台、科研项目即实训项目”的无缝衔接,让学生在真实科研场景中提升专业能力。

近三年,学校教师发表论文1200余篇,成功实现国家自然科学基金项目、省级社科基金重大专项等高层次项目立项“零的突破”,科研经费累计突破1亿元。师生团队凭借解决企业实际难题的科研成果,先后荣获中国发明创业创新奖、四川省科学技术进步奖、四川省计算机科学奖等重要奖项,而学生在参与科研项目的过程中,实践能力与创新思维显著提升,为“毕业即能上岗、上岗即能胜任”奠定了坚实基础。

二、创新站硬核支撑以优质资源强化产学研效能

校长阙海宝与周晨教授亲切合影

此次博士创新站的成功入选,以“天地一体闪电预警定位系统项目”为核心载体,是学校“实题实做”产学研模式的深化与升级。创新站以“打造科技创新策源高地、人才成长孵化器、产学研合作连心桥、科协基层服务站”为定位,汇聚了以武汉大学周晨教授为核心的优质科研团队——周晨博士作为地球与空间科学技术领域的领军学者,长期深耕电磁电波环境应用研究,主持国家级项目多项,发表SCI论文220余篇,获军队科技进步奖二等奖、湖北省科技进步奖二等奖等重磅奖项,其团队在卫星遥感、高精度导航等领域的技术积累与行业资源,为创新站开展“实题实做”提供了技术底气。

学校与周晨博士团队早已围绕产业实际需求开展深度合作,前期共同完成“卫星遥感与测控实验室”“高精度导航与控制实验室”两大平台建设,联合攻关成都市卫星互联网与卫星应用产业链知识图谱构建及应用研究和北斗低轨授时增强研究等企业急需课题,形成了“企业提需求-团队攻难关-成果即应用”的成熟合作机制。此次创新站的建立,更是将这一模式制度化、长效化,未来双方将聚焦航空航天领域关键技术突破,联合开展前沿技术研究、共同申报国家级、省部级科研项目、联合培养硕士研究生、联合申请发明专利,让科研过程成为人才培养的核心环节,实现科技创新与人才培育的同步推进。

三、不止于“入选”以创新站为起点,书写产学研新答卷

博士创新站的落地,不仅是对吉利学院科技创新实力的肯定,更为学校深化产学研、推进“实题实做”模式提供了更高层次的实践平台。学校将以创新站建设为核心,进一步整合学科、人才资源优势与博士团队先进技术,围绕航空航天、卫星遥感等战略性新兴产业需求,持续完善“企业命题-学校接题-师生解题-成果落地”的闭环机制,推动科研攻关与人才培养同频共振。通过“项目式科研”让学生深度参与企业实际课题,在解决真实问题中培养创新能力与产业思维,推动从“知识传授”向“能力培养”的转变。同时,加速科研成果向现实生产力转化,将产业最新技术与标准融入教学内容,实现教学内容与产业需求的动态匹配。

从深耕航空航天领域到创新产学研模式,从突破关键技术到培育行业人才,吉利学院将继续以科技创新为引擎、以产教融合为路径,在“实题实做”的实践中不断探索,让产学研深度融合成为高校服务产业发展与人才培养的核心动力,书写高质量发展新篇章。

作者:吴丽娟 杨金哲

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线