普洱学院:“五位一体”推进大中小学思政教育建设 构建边疆民族地区大思政育人新格局

近年来,普洱学院深入贯彻习近平总书记关于思政教育的重要指示精神,以“搭建一体化教学平台、发掘红色文化资源、运用融媒体信息技术、加强学科体系建设、打造一体化教师队伍”的“五位一体”模式,统筹推进大中小学思政教育一体化建设,构建起具有边疆民族特色的大思政育人格局,让思政教育真正成为铸魂育人的“必修课”。

搭建一体化教学平台:打破学段壁垒,贯通育人链条

春日的普洱学院校园里,一群来自思茅区六顺学区中小学部、龙潭中学的学生们正围着咖啡工坊的老师学习咖啡冲泡技艺,旁边的普洱学院大学生则分享着“一粒咖啡豆如何带动乡村振兴”的故事。这是普洱学院“行走的思政课堂”的日常一幕,也是学校打破学段壁垒、贯通育人链条的生动实践。

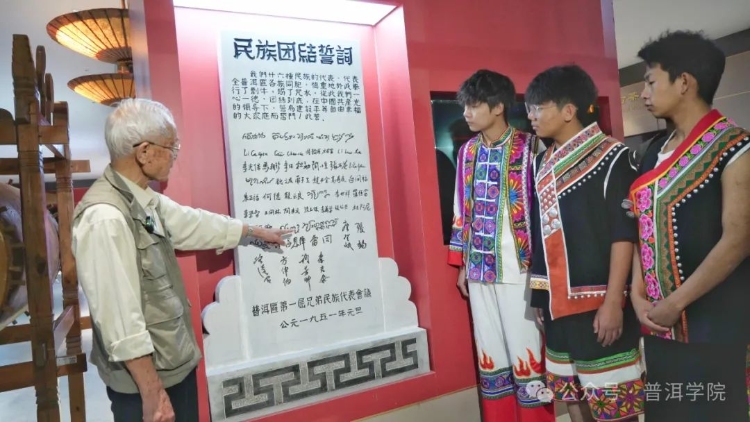

作为边疆民族地区的高校,普洱学院深知思政教育一体化建设的关键在于“协同”。3月21日,普洱学院与思茅区教育体育局共同为“思茅区大中小幼一体化建设协同创新中心”揭牌,各二级学院与思茅区各大中小学幼儿园结成合作“对子”,构建起“高校+地方教育部门+中小学幼儿园”的三级联动机制。各二级学院纷纷与思茅区各“结对”学校联合,组织中小学生和幼儿园小朋友走进普洱学院思政育人场域,通过沉浸式实践教学,让思政教育从“纸上”走向“脚下”。在生物多样性科学教育馆、亚洲象自然生态展馆,大小朋友们一起观察珍稀动植物标本并聆听“绿水青山就是金山银山”的生态课;在咖啡制作工坊,普洱学院教师结合专业知识讲解“一片叶子(茶叶)、一颗豆子(咖啡豆)”如何成为乡村振兴的“金名片”;在民族团结盟誓塔思政场域前,老党员讲述边疆各族群众“跟党走”的红色‘’故事,让“铸牢中华民族共同体意识”从课本走向现实,用“沉浸式”实践教学,让思政教育告别“纸上谈兵”,实现了从“知识传递”到“价值塑造”的升华。

发掘红色文化资源:赓续红色血脉,厚植家国情怀

在普洱学院的校园里,一座庄严的民族团结盟誓塔静静矗立,塔身上“民族团结”的大字在阳光下熠熠生辉。这里不仅是普洱学院的地标,更是开展思政教育的“活教材”。

依托丰富的边疆红色资源,普洱学院将红色文化融入思政教育全链条。4月19日,普洱学院联动云南大学,组织师生到普洱市宁洱哈尼族彝族自治县民族团结园同上主题为“牢记嘱托担使命·聚焦铸牢谱新篇”的《中华民族共同体概论》现场教学课,着力把“思政课堂”转化为践行嘱托、续写新时代民族团结奋进篇章的行动力量。同上一堂思政课后,两校学子以文寄情、以诗会友,分别创作《普洱学院赋》《感云大学友赋》,透过诗赋间的平仄相协,激荡出思政教育的思想共鸣,触摸到新时代青年以文化相知、以情怀相系的真挚情谊。而普洱学院原创话剧《张培英》则讲述了以普洱市宁洱哈尼族彝族自治县磨黑镇的全国三八红旗手、全国自强模范、全国先进青少年工作者,全国和全军优秀少先队校外辅导员,全国自强模范,全国老有所为精英奖、优秀共产党员、学雷锋标兵张培英为主人公,综合运用情景朗诵、舞蹈、歌曲等多元化的表现形式,将张培英拖着病体倾力奉献一生于青少年校外辅导事业的先进事迹,有机融入话剧中,自公演以来已巡演9场,场场爆满。“当再现张培英老师在手指几乎全部失去、身体大面积烧伤的严重伤势下,仍一心想着尽快恢复,为党和人民继续贡献力量的场景时,我和很多同学都一起感动得流泪了。”张培英老师的扮演者董宇欢同学表示,这样的“现场思政课”比任何说教都更有感染力。

在各二级学院组织开展的“行走的思政课”上,来自普洱学院的教师们更是将专业教育与红色文化深度融合:结合亚洲象北移事件,解读习近平生态文明思想在云南的生动实践;通过讲解“云茶”“云咖”产业如何带动少数民族脱贫致富,让乡村振兴战略部署变得触手可及;通过邀请民族团结誓词碑盟誓代表后代张兴业、阿赛吉康等进校再现当年各族人民歃血为盟、立下民族团结誓词的感人故事,激励起同学们传承先辈精神,续写民族团结誓词碑故事的责任与担当。此外,普洱学院还创新推出“国旗下的思政课”,每周一邀请大中小学师生代表共同参加升旗仪式,由学校思政课专家、中小学名师、优秀学生代表轮流主讲“微党课”,年均覆盖师生超万人次,成为铸魂育人的“红色阵地”。

运用融媒体信息技术:数智赋能思政,激活网络阵地

“同学们,现在我们可以通过微信公众号,随时随地听我们的民族团结誓词碑盟誓代表后代讲述民族团结誓词碑故事,感受那段跨越70多年,各族群众一心向党、团结奋斗的故事……”在思政课教学场域,来自普洱学院的思政课教师正结合普洱学院推出的“盟誓后代讲誓词碑故事”系列微视频讲解,让大中小学生们通过“沉浸式体验”感受边疆民族团结进步的历史渊源。

这是普洱学院运用融媒体技术创新思政教育的一个缩影。近年来,普洱学院构建起“报、网、微、端、屏”的融媒体矩阵,打造“第四课堂”网络育人新生态:制作《丰碑永铸 民族同心》等系列短视频,通过生动的画面和真实的采访,讲述边疆红色故事;推出“盟誓后代讲誓词碑故事”“中外语教你讲——新中国民族团结第一碑故事”等系列微课,邀请少数民族教师和学生用双语讲述民族团结誓词碑故事,成为师生最喜爱的栏目之一;在校园开放日,开放物联网基础实验室、软件开发基础实验室、物理实验室等数字实验室,中小学生交互式体验了实验室师生开发的基于AI算法的口罩识别应用、手势识别应用、姿态识别应用、3D打印、虚拟现实等有趣的创新应用软件,在感受科技魅力的同时,聆听“科学家精神”的思政微课。更值得关注的是,学校依托“智慧课堂”技术,探索线上线下融合教学资源库,推动思政课从“单向灌输”转向“双向互动”。

加强学科体系建设:深化课程改革,突出专业特色

4月18日,在普洱学院与思茅一中、普洱二中联合举办的“建设·协同·创新——2025年大中小学思政教育一体化建设活动”现场,来自普洱学院历史学和汉语言文学专业的教师分别从历史专业特色课程思政教学和语文教师导入,分享了历史学专业开展课程思政的案例和今年古诗文高考命题的趋势。这是普洱学院推进“课程思政”建设的常态化场景——将思政元素有机融入专业教育,让每门课程都成为思政教育的载体。

普洱学院通过构建“1+7+N”思想政治工作体系,将“茶树保护与可持续利用”与乡村振兴战略相结合,带领学生在茶园实践中理解“产业报国”的内涵;在少数民族传统体育课程中融入“民族团结”教育元素,打造民族啦啦操队,让学生在学习少数民族传统技艺过程中,传承弘扬中华优秀传统文化。此外,为推动大中小学课程衔接,普洱学院设立“马克思主义学院+”思政建设共同体,组织跨学段教学竞赛,12名来自思茅区各小学的道德与法治课教师,围绕《坚持才会有收获》《学习有方法》《万里一线牵》《餐桌上的浪费》《中国有了共产党》等课题同台竞技、以赛促教,促进不同学段教学目标、内容、评价的衔接,助力思政教育实现“螺旋上升”的培养效果。

打造一体化教师队伍:协同共研共育,提升育人能力

“在大中小学思政课讲解中,不同学段的思政课有不同层次的要求,要有机衔接不同学段的教学内容,这不仅可以有效规避内容重复等问题,还有利于切实增强思政课立德树人的实效性。”2022年6月18日普洱学院举办的大中小学思政课一体化教学展示观摩活动研讨现场,在听了《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程现场授课后,来自思茅区第一小学的马蓉老师感慨道。大中小学思政课思茅区第三小学教师李老师在参与普洱学院组织的教师联培活动后感慨道。

教师是思政教育的关键。普洱学院通过“师资联培、教研联动、资源联享”,引导小学教师通过绘本故事和动画短片启发学生认识;中学教师结合历史事件分析;高校教师从理论高度进行解读,构建起大中小学思政教师发展共同体,打破了不同学段教师之间的“壁垒”。

此外,普洱学院还定期组织教师赴中小学开展“沉浸式”教研,让高校教师走进中小学课堂,了解基础教育需求;同时邀请中小学名师走进高校,分享一线教学经验,与中小学教师探索开发“劳动实践+思政教育”课程,将专业知识转化为中小学生易于接受的“科普+德育”内容。通过原创话剧排演、红色故事宣讲等活动,教师们的“讲故事”能力显著提升,一批“能讲理论、会讲故事、善用技术”的骨干教师脱颖而出。

从高校实验室到中小学课堂,从红色盟誓塔到虚拟仿真教室,从茶园咖啡园到视频思政,普洱学院的“五位一体”实践,让思政教育真正实现了“纵向衔接、横向联动、全域覆盖”,形成了“红色铸魂、实践赋能、科技添彩”的育人模式,为边疆民族地区培养了一批又一批“眼中有光、心中有爱、肩上有责”的时代新人作出了普院贡献。下一步,普洱学院将以“国门大学”的担当,持续推动大中小学思政教育一体化建设,深化“大思政”格局,让思政教育扎根云岭大地,在边疆民族地区绽放出更加绚丽的育人之花,为培养“强国有我”的接班人贡献普洱学院力量。

来源:普洱学院

作者:王博喜莉

编辑:高丹阳

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线