科技赋能千年建水 青春智慧点亮非遗——云南工商学院学子暑期实践助力乡村振兴

近日,云南工商学院智能科学与工程学院“古韵新程,百千赋能”暑期三下乡实践团队深入云南省红河州建水县,开展为期数周的实践活动。学子们发挥专业特长,运用人工智能、虚拟现实(VR)、无人机等技术,在科普教育、智慧农业、非遗传承保护、校地协同发展等方面进行了积极探索,为这座千年古城注入科技动能,助力乡村文化振兴与产业升级,以青春之名书写校地协同发展的时代答卷。

机器人科普构筑未来之桥

在建水县的面甸镇、漾田镇、敏华三所幼儿园,实践团队带来的机器人科普活动点燃了孩子们的好奇心。他们创新开发的“机械臂互动教学系统”,让孩子们通过趣味指令指挥机械臂绘画,将抽象的编程逻辑变得生动可感。VR技术的运用,使虚拟蝴蝶“飞”到孩子们的鼻尖,带来沉浸式体验。在科普活动中,团队还巧妙地将普通话推广融入其中,如在机械臂书写“我爱建水”的同时,引导孩子们学习标准发音,实现了科技与文化的趣味结合。

科技助力农业生产提质增效

团队将目光投向田间地头。在人工智能VR技术葡萄园区,他们协助开发的“病害模拟识别系统”成为果农的得力助手。该系统利用AI算法实时识别剪枝操作规范,培训效率提升了70%,每年为园区节省成本超百万元。同时,团队在无人机飞行基地展示了科技助农的硬实力。搭载高光谱成像仪的“天空之眼”,可精准巡检作物健康状况;先进的变量喷洒系统减少了30%的农药浪费;自主避障技术则保障了无人机在复杂农田环境中的安全高效作业。

数字技术激活千年文脉,赋能非遗焕新

在建水文庙,实践团队在大成殿22扇雕花槅门前,运用AR技术扫描石龙柱,立体呈现清代工匠的精湛雕工细节,使厚重的历史文化“活”了起来。在紫陶博物馆中,团队将机械臂动力学原理融入拉坯工序,探索智能辅助装置提升传统“阴刻阳填”工艺效率的可能性。围绕当地另一张名片——“建水豆腐”,学子们在大板井旁的豆腐作坊,细致记录传统石膏点卤工艺的温度曲线,并尝试引入传感器优化发酵参数,寻求科技赋能传统美食生产的新路径。此外,团队还运用VR全景技术对朱德旧居、朱家花园等重要历史文化场所进行了数字化记录与存档,为红色精神传承和古建美学保护提供了科技支撑。

深化校地合作,共绘发展蓝图

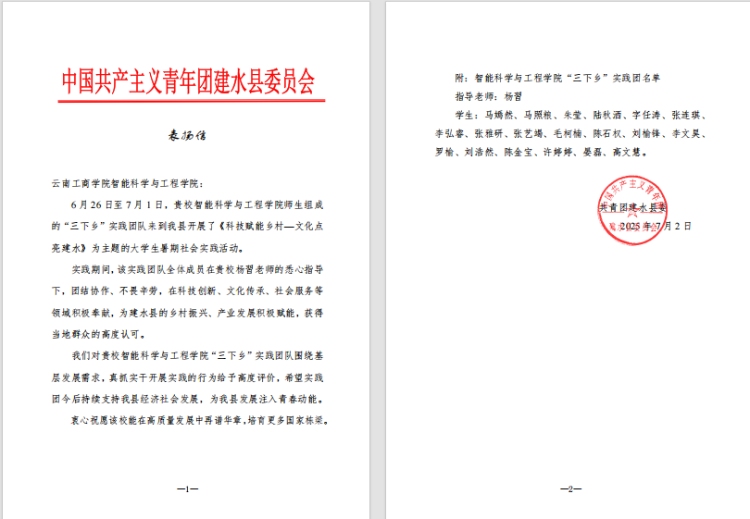

实践期间,智能科学与工程学院与建水县团县委成功签署“大学生社区实践计划”实践基地协议,标志着校地协同发展开启新篇章。建水县团县委书记许涛在签约仪式上高度评价了云南工商学院团队的实践成果,认为师生们“以专业素养与创新意识,为建水注入了全新活力”。建水团县委随后发出的感谢信,特别肯定了团队“围绕基层需求,真抓实干”的担当精神。团队开发的就业小程序已促成200余个岗位对接,整合VR资源的“技能云课堂”也为当地人才培养与产业发展搭建了新桥梁。

此次云南工商学院智能科学与工程学院学子的暑期三下乡实践,是一次科技与人文在千年古城建水的深度交融。从启迪乡村孩童的科学梦想,到提升现代农业生产的智慧化水平,再到运用数字手段保护和焕新非物质文化遗产,并积极推动校地协同发展,青年学子们以实际行动诠释了新时代大学生的责任与担当。他们播下的科技种子与激发的文化活力,正成为驱动建水这座文化名城迈向更美好未来的青春力量。

来源:云南工商学院

编辑:高丹阳

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线