云南这项科技,把农林“废料”点成了“金”——热解联产技术获省科技进步一等奖,正成为“双碳”新引擎

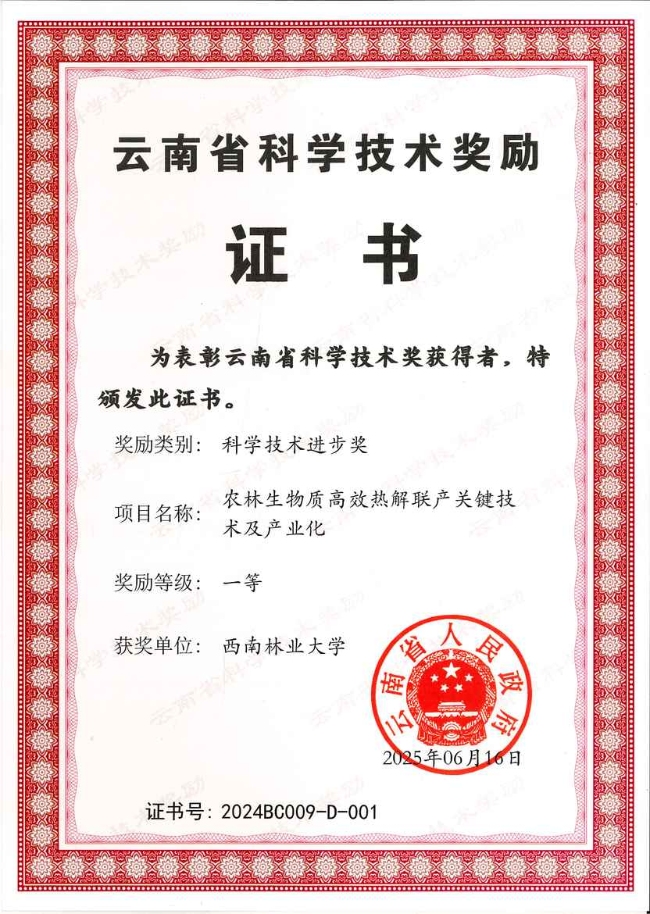

近日,由西南林业大学牵头,携手厦门大学、集美大学、昆明檀樾新能源有限公司等七家单位共同完成的“农林生物质高效热解联产关键技术及产业化”项目,荣获云南省科学技术进步奖一等奖。它不仅破解了生物质能源转化中的多个难题,更在我国推进“双碳”目标的道路上,探索出了一条实实在在的技术新路。

十五年磨一剑,破解“变废为宝”的老难题

我国每年产生的农林废弃物多达数亿吨。它们堆着占地、烧了污染,怎么实现高价值利用,是一直横亘在环保与能源领域的世界级难题。

传统热解技术效率低、产物杂、污染大,经济、社会、生态效益差,“双碳”战略下其产业化道路越走越窄。2010年起,以西南林业大学领衔的科研团队,联合多家产学研单位,埋头扎进这项技术攻关。

他们从基础理论开始重构,首次揭示了生物质在热解过程中高热值生物油/气的转化路径与反应机制,搞清楚了如何高效“脱氧留碳”、如何将富氧热解生物油/气精准转化为高值燃油/气。十五年攻坚,团队最终建立起一套“炭—气/油—热”三联产的理论与技术体系,真正打通了从实验室到工厂的“最后一公里”。

三大突破,从跟跑到领跑

获奖项目的背后,是三项达到国际领先水平的核心创新:

首台大功率微波热解装备,实现高效低耗生产

团队成功研制出400kW–2700kW系列大功率微波热解装备,打破该级别工业装备的国际空白。和传统设备相比,这套系统生产效率提高超10%,能耗却大幅降低50%–80%。目前,依托该技术的生产线已在云南运行,每年可大规模处理农林废弃物,产出生物炭、燃油与燃气,串联起一整条绿色产业链。

(云南七甸产业园区万吨级生物质气化燃气、天然气双能源集中智慧供热(一期)项目)

一体化清洁供热,园区用上“生物燃气”

针对工业园区的供热需求,项目创新推出“高温生物燃气/生物油混合燃烧+联产炭材料”的一体化技术,并进一步构建了智慧热力系统,创建了双能源智慧供热中心,直接进行双燃料(生物质热解高温气为主、天然气为辅)耦合燃烧供热,从而弥补传统热解产生单一燃料存在的热值低、燃烧不充分、不稳定等问题。项目作为云南省2023年度省级重大项目,在云南阳宗海七甸产业园区建设了两套25吨双燃料燃烧耦合供热系统,每年为园区企业供应20万吨蒸汽,替代标煤2.7万吨,减排二氧化碳6.2万吨。

生物炭“变身”高端活性炭,打破国外垄断

团队攻克了将普通生物炭转化为高性能活性炭的技术,可应用于净水、车载炭罐、超级电容器等高端领域。这一技术已在福建鑫森炭业、广东韩研活性炭等企业投入使用,产品附加值提高30%以上,实现了该类型材料的国产化替代。

(佛山(原德宏)森朗热解技术有限公司)

不只是技术,更是绿色福祉

截至目前,该项目已制定国家标准2项,获授权专利35项,发表论文69篇,近三年直接带动产值14.5亿元,利税2.8亿元,推广至十余家企业,带动就业超3000人。

更可贵的是其生态与社会效益:每年可处理农林废弃物145万吨,减少二氧化碳排放约300万吨。在云南保山、广南等地,该项目通过向农民收购秸秆、果壳等材料,为当地农户人均年增收2000元以上。

项目先后通过中国工程院院士领衔的第三方评价,成为生物质能源领域名副其实的“标杆工程”。

“让每一片农林废弃物,都成为能源转型的绿色力量。”项目负责人表示,团队将继续拓展该技术在工业供热、环保治理、高端碳材料等领域的应用,让这项源自云南的创新走向更广阔的天地。

从理论突破到产业落地,这项热解联产技术正以“点炭成金”的方式,悄然改变着我们对待废弃物的方式,也为全球生物质资源的高效利用,提供了一个崭新的方案。(文/柏顺文)

来源:西南林业大学

编辑:高丹阳

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线