就业大家谈|云南轻纺职业学院:让创新竞赛成为点亮青春“职”路的火种

当前,高校毕业生就业形势持续变化,高质量就业已成为职业院校办学水平的重要标尺。云南轻纺职业学院紧扣“稳就业、保就业”总体要求,坚持以“以赛育才、以创促就”为主线,不断完善就业指导体系,深化创新创业教育改革,打造生涯咨询特色品牌,探索出一条以竞赛赋能就业、以创新激发潜能的“轻纺路径”。

问:学校今年就业指导工作的总体思路和重点方向是什么?

云南轻纺职业学院 就业创业服务处副处长 邓节军:今年我校就业指导工作的总体思路紧扣国家“稳就业”“保就业”战略部署,围绕云南省产业升级需求,以“提质增效、精准服务”为主线,构建“全员联动、产教融合、数字赋能”的就业服务体系。

学校与云南新华书店集团有限公司等企业签订了实习就业基地共建协议,开展相关专业技能的定向培训,让学生在真操实练中锤炼技能。同时,以寓教于乐的“职业生涯游园会”活动,帮助学生明晰职业定位。针对家庭困难、就业困难的学生实施“三对一”结对帮扶,提供心理辅导、简历问诊等个性化服务。针对专升本学生,我们提供政策解读、模拟考试等全流程服务,助力学子升学。同时,依托大数据平台分析就业趋势,为学生提供职业发展路径规划。

我们将持续构建“政策保障、平台支撑、特色赋能”的就业生态,努力实现毕业生高质量就业与学校内涵式发展的同频共振。

问:在职业生涯教育方面,贵校是否已构建起系统化的课程体系?关于职业生涯教育能否分享特色案例?

云南轻纺职业学院 就业创业服务处副处长 邓节军:我们以教育部供需对接育人项目为抓手,强化校企协同育人,同时依托省级金课《创新创业教育》与《职业生涯规划》,推动“理论+实践”课程体系改革,确保就业服务与人才培养深度融合。

我校“织梦筑基”职业生涯咨询工作室作为第一批云南省高校特色生涯工作室,坚持以“全程化、精准化、专业化”为理念,致力于为学生提供从自我认知到职业实践的一站式服务。

工作室设有十大功能区域,包括测评室、团体辅导室、直播室、生涯体验室、教师值班室、路演室、面试室、创业综合模拟实训室、个体咨询室,“织梦筑基”职业生涯咨询工作室用科技与温度助力学生筑梦未来。

依托“织梦筑基”职业生涯咨询工作室,强化创业教育,组建由专业教师、行业导师构成的导师团队,为学生提供从项目孵化到商业落地的全周期指导,培育创新实践能力。

问:在组织创新创业类竞赛(如大学生职规赛)方面,贵校有哪些实践经验?

云南轻纺职业学院 就业创业服务处副处长 邓节军:在深化创新创业教育改革的过程中,学校始终将竞赛作为推动学生成长的重要抓手,经过多年探索,形成了一套相对完善的组织体系,核心经验可概括为四个方面。

首先是构建“分层选拔、逐级推送”的赛事体系,这是扩大学生参与覆盖面的关键。学校围绕全国大学生职业规划大赛、电子商务“三创赛”、“学创杯”全国大学生综合模拟大赛、中国国际大学生创新大赛等核心赛事,搭建了“校级选拔—省级推送—国家级冲刺”的三级组织架构。以校级选拔为基础,学校坚持低门槛、广覆盖的原则,让不同专业、不同年级的学生都能参与其中。比如在第二届全国大学生职业规划大赛中,仅校级选拔赛就吸引了4525名学生报名;第十五届全国大学生电子商务“三创赛”校赛,覆盖了492支队伍、2170名学生;中国国际大学生创新大赛(2025)校级选拔赛更是有735支队伍、3687名学生参赛。通过这样的分层体系,学校既能挖掘不同层次学生的创新潜力,也为更高层级赛事储备了优质项目和人才。

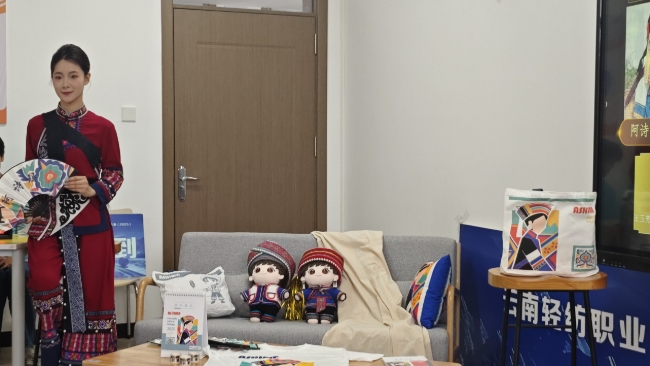

其次是聚焦“赛事对接专业、项目立足特色”,强化竞赛与教学的深度融合。学校始终坚持“以专业为基础、以特色为亮点”的项目培育思路,引导学生将专业知识与云南地域特色结合起来开展竞赛项目。比如在电子商务“三创赛”中,学校培育出“纳木萨——云南少数民族传统文化践行者和推广者”“七彩云南掐丝匠”等项目,这些项目将轻纺专业知识、云南民族文化、乡村振兴需求深度融合,实现了“专业知识+地域特色+创新实践”的有机统一;在“学创杯”竞赛中,学校重点选拔具备综合模拟经营能力的团队,通过竞赛强化学生对经济管理、市场运营等专业知识的应用,让竞赛真正成为专业教学的“实践课堂”,帮助学生实现“学以致用”。

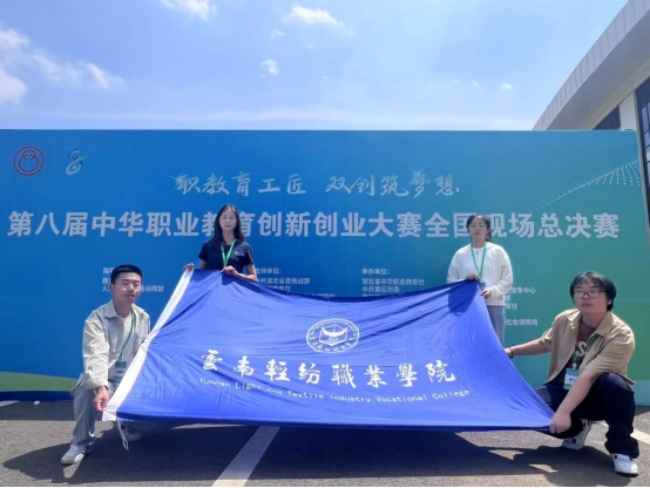

第三是建立“导师引领、全程赋能”的指导机制,这是提升竞赛项目质量的核心保障。为了让学生在竞赛中少走弯路、发挥出最佳水平,学校组建了由专业教师和行业专家组成的竞赛指导团队,为参赛学生提供“从项目孵化到赛事冲刺”的全流程指导。一方面,学校严格筛选经验丰富的教师担任指导老师,比如在第十二届“学创杯”省级竞赛中,学校有6名教师获评“最佳指导老师”,17名教师获评“优秀指导老师”,这些教师不仅熟悉专业知识,还对竞赛规则、项目打磨有深入研究;另一方面,针对重点项目,学校会开展专项培训,围绕商业计划书撰写、项目路演技巧、答辩礼仪等内容进行精准辅导。以“纳木萨盐巴茶”项目为例,在第八届中华职业教育创新创业大赛中,经过导师团队的全程打磨,该项目最终斩获国赛三等奖,这正是导师团队“全程赋能”的生动体现。

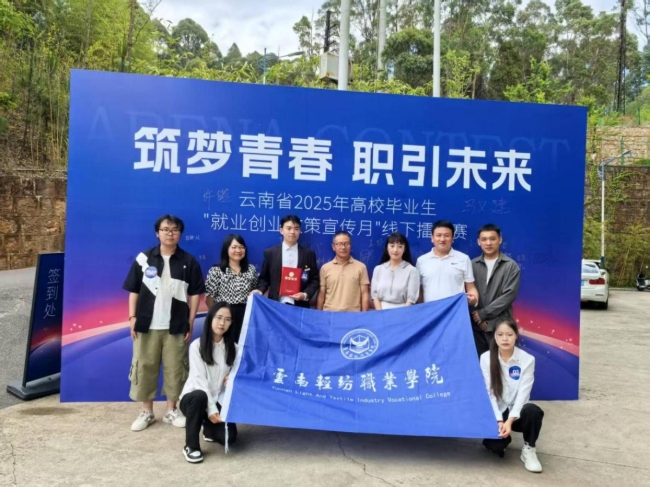

最后是完善“政策保障、资源倾斜”的支持体系,为竞赛组织夯实基础。学校将创新创业竞赛纳入学校教育教学重点工作,从政策、资源、经费等多个维度给予全面支持。在政策层面,学校出台了竞赛激励政策,对获奖学生及指导教师给予表彰奖励,有效激发了师生参与竞赛的积极性;在资源层面,学校整合校内外资源,依托“轻纺”大学生创业就业实践基地、云南省高校生涯咨询特色工作室等平台,为参赛项目提供场地、设备及资源对接服务;在知识储备层面,学校还加强就业创业政策普及,比如在云南省2025年高校毕业生就业创业政策线下擂台赛中,学校组织全校19万人次参与答题,累计积分90万分,这不仅为竞赛储备了政策知识,也提升了学生的就业创业认知,为后续参与竞赛、开展实践打下了坚实基础。

问:在以赛促学、以赛促就方面取得了怎样的成效?

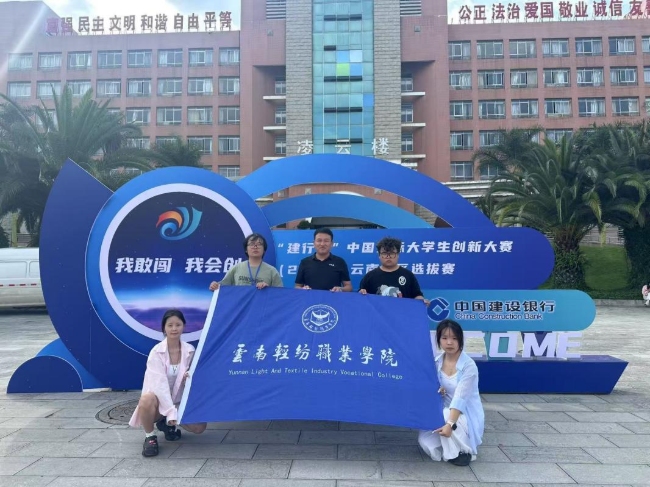

云南轻纺职业学院 就业创业服务处副处长 邓节军:先说说“以赛促学”的成效。通过竞赛实践,学生的综合能力和专业素养得到了全方位提升。第一,学生的创新能力显著增强。近三年,学校学生在各类创新创业竞赛中累计获得国级奖项9项、省级奖项124余项,涵盖电子商务、职业规划、创业计划等多个领域。比如在第十四届电子商务“三创赛”中,“Au-威蕤”项目同时斩获国赛二等奖与省赛一等奖,充分展现了学生扎实的创新思维和实践能力;在中国国际大学生创新大赛(2024)云南赛区选拔赛中,学生团队围绕轻纺专业、民族文化等领域提出的创新方案,最终荣获1金3银7铜奖项,这些成绩都是学生创新能力提升的直接体现。

第二,学生的专业素养全面提升。得益于竞赛与专业教学的深度融合,学生实现了“学以致用”,将课堂所学转化为实际项目。比如在“挑战杯”竞赛中,“傣韵匠心——傣族非遗研学旅行社”项目,将民族文化传播知识与旅游规划相结合;“衣韵乡兴——民族服饰赋能乡村特色文化年轻化发展”项目,则把轻纺专业的民族服饰设计知识应用到乡村振兴实践中。这些项目不仅让学生巩固了专业知识,还拓展了行业视野,让他们对专业领域的实际应用有了更深刻的理解。

第三,学生的团队协作能力凸显。多数创新创业竞赛以团队形式开展,在项目筹备过程中,学生需要分工协作、共同解决问题,这一过程极大地提升了他们的团队协作与沟通能力。以第十二届“学创杯”省级竞赛为例,学校15支参赛队伍均以团队形式参赛,最终拿下3项一等奖、3项二等奖、6项三等奖,团队成员之间的默契配合、高效沟通,成为获奖的重要支撑。很多学生反馈,通过团队参赛,不仅学会了倾听他人意见,还掌握了高效协作的方法,这些能力对他们未来的学习和工作都大有裨益。

再谈谈“以赛促就”的成效,学校始终致力于通过竞赛搭建就业创业桥梁,助力学生高质量发展。首先,创业项目孵化成果丰硕。学校依托竞赛培育优质创业项目,部分项目已从“竞赛作品”转化为“市场产品”,甚至成为省级优秀创业项目。2025年,学校“云茗乡中药盐茶”“七彩云南掐丝匠”2个项目获评“2025年云南省大学生优秀创业项目”;同时,“轻纺”大学生创业就业实践基地荣获省级创业就业实践基地称号,为创业学生提供了场地支持、资源对接等服务。值得一提的是,为了进一步提升学生的创业能力,学校定期开展创业特色小班——SYB创业培训班和网络创业培训班,通过系统的创业知识教学和实践指导,帮助学生掌握创业流程、规避创业风险,为他们的创业之路保驾护航。

其次,学生的就业竞争力持续提升。参与竞赛的经历,成为学生简历中的“亮点”,帮助他们在就业市场中脱颖而出。一方面,竞赛培养的创新思维、实践能力与职业规划素养,恰好契合企业对高素质人才的需求,很多用人单位反馈,学校有竞赛经历的学生适应能力更强、解决问题的思路更开阔,比如在第二届全国大学生职业规划大赛中,黄兴跃表现尤为突出,以扎实的规划内容、清晰的逻辑思路和自信的展示风格成功突围,晋级国赛,荣获铜奖;另一方面,部分竞赛项目与行业企业紧密对接,直接为学生提供了实习、就业机会。比如在“互联网+”快递业创新创业大赛中,“非遗传承——金线丝窝糖”项目与相关非遗企业达成合作意向,不仅推动了非遗文化的传承,还为参与项目的学生搭建了就业通道,部分学生在毕业后直接进入该企业工作。

第三,就业创业政策普及成效显著。学校通过组织云南省就业创业政策线下擂台赛等活动,让全校19万人次参与政策学习,累计积分90万分,有效提升了学生对就业创业政策的知晓度与运用能力。同时,学校《创新创业教育》《职业生涯规划》2门课程获评省级“金课”,“织梦筑基”职业生涯咨询工作室获云南省高校生涯咨询特色工作室的称号,也为学生提供了专业的就业创业指导。通过课程教学与咨询服务相结合,帮助学生明确职业方向、规划就业路径,让他们在就业创业过程中更有底气、更具方向感。

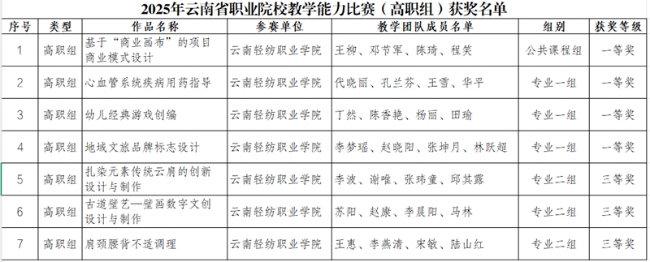

此外,在2025年云南省职业院校教学能力比赛(高职组)中,学校荣获一等奖4项、三等奖3项,这一成绩也从侧面反映出,竞赛不仅提升了学生的能力,也推动了教师教学能力的进步,形成了“以赛促教、以赛促学、以赛促就”的良性循环。

图文/云南轻纺职业学院

责任编辑:高丹阳

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线