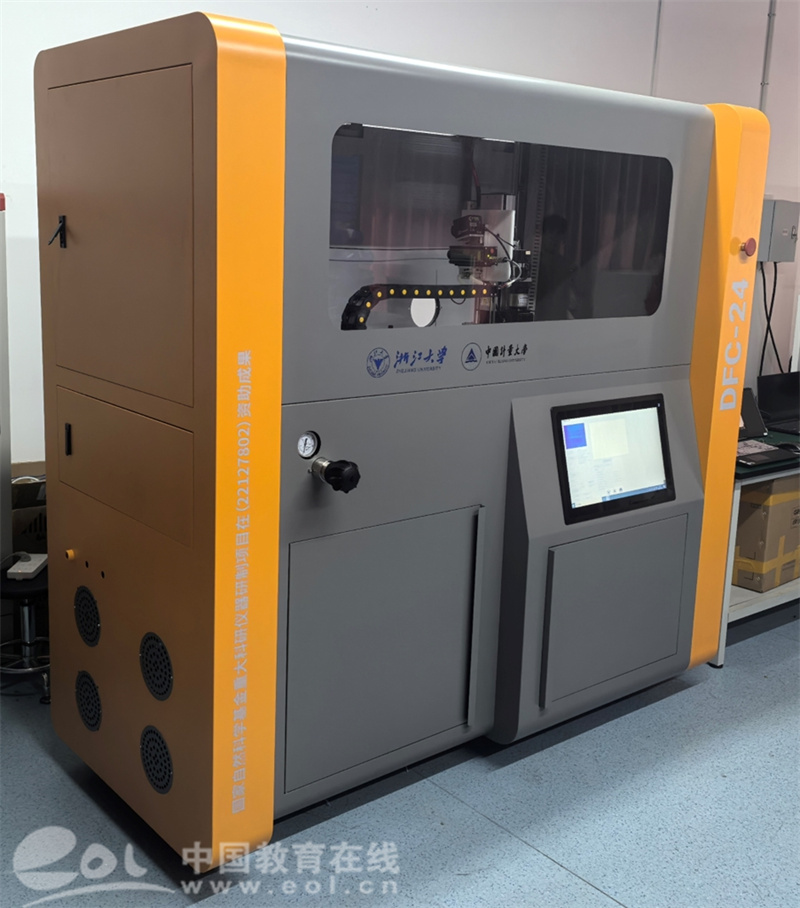

中国教育在线浙江站讯 (记者 陈显婷 通讯员 叶子欣 张云鹏)当燃料燃烧产生极高的温度,发动机输油管就会受热变形且剧烈抖动。如何精准地捕捉这直径仅3毫米的输油管中不断流动的燃料升温后的温度分布、裂解深度、热沉分布等关键参数?近日,中国计量大学和浙江大学的学生联合创新团队成功研制出一种“分布式流动量热仪”,并在航空航天燃料评测领域实现了良好应用。该设备不仅突破了传统流动量热仪无法实现过程化测量的局限性,还极大提升了测量精度和范围。

量热仪,顾名思义,就是一种测量热量的设备。一种燃料的冷却特性、一块塑料的耐温极限、一粒药物的晶型秘密、一块电池的安全边界——这些看似无关的问题,背后都离不开量热仪的精准测量。而流动量热仪则是专门用于测量流体在流动过程中热力学性质的量热仪,广泛应用于化学、化工、能源、材料等领域。它通过精确控制流体的流动状态,测量其热效应(如反应热、混合热、熔解热等),为科研和工业过程提供关键的热力学数据。传统流动量热仪将测试过程视为“黑箱”,只能考察流体出入口的热力学状态,无法对反应中间过程进行测量。

怎样才能让“黑箱”变透明呢?张涛、吕一鸣、徐晨煜、陈德胜、叶子欣等几名中国计量大学的学生试着用非接触测温技术代替传统的热电偶、铂电阻等接触式测温手段,运用到量热仪中。他们以实验室已有的热像仪和红外点测温仪为关键部件,搭建出了简单的原理样机。“我们用热像仪智能识别管道中心,再引导高精密红外探头进行动态跟踪瞄准,尺寸狭长、抖动剧烈的输油管就能被牢牢锁定。”吕一鸣说。

透过这台分布式流动量热仪,细细的输油管被分解成一个个微元,实现了流体温度相对误差小于0.3%+1℃,总热沉测量精度控制在±3%,远优于国际同类产品±5%的水平。测温方式的改变也让这款仪器的测温范围得到了进一步的提升,突破了现有流动量热仪最高1000℃的测温范围,达到了1300℃。仪器的关键技术指标已通过浙江省计量院等第三方权威机构鉴定,与国外同类产品相比,在温度模拟范围、测温空间分辨力、热沉测量精度、分布式测量等方面都具有先进性。

目前,团队已获得相关发明专利8项、软件著作权3项,发表SCI论文30篇。“运用我们自主研发的分布式流动量热仪,可以揭示多种典型碳氢燃料的热裂解机理,极大地提升高性能碳氢燃料的研发效率。”团队成员、浙江大学学生邵崇坤表示,“后续我们将开展相关领域的应用,为国家重大战略需求服务。”

(责任编辑 吴文建 陈显婷)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线