寻迹千年纸韵 传承非遗匠心——蚌埠工商学院大学生融媒体中心“三下乡”暑期社会实践活动

纸寿千年,墨韵万变。千年泾县纸韵,一抹青春匠心。怀揣着对中华优秀传统文化的敬仰与传承使命,6月29日,蚌埠工商学院大学生融媒体中心“泾县文脉传千年,万里云宣启新程”暑期社会实践团踏上了前往安徽泾县的旅程,开启了以“寻迹千年纸韵,传承非遗匠心”为主题的三下乡社会实践活动。泾县,这座承载着千年宣纸制作技艺的历史名地,成为了同学们探寻非遗魅力、感悟匠心精神的生动课堂。

走进曹氏工坊:解码宣纸从原料到成纸的千年技艺

为深入了解宣纸这一国家级非物质文化遗产的制作密码,探寻“纸寿千年”的工艺奥秘,实践团将三下乡的第一站定在了历史悠久的曹氏宣纸厂。在曹氏宣纸第27代传承人曹建勤的带领下,实践团参观了宣纸制作的各车间。曹建勤热情地介绍到宣纸制作共有108道工序。他首先提到青檀树皮与沙田稻草,青檀韧皮纤维赋予宣纸的筋骨,沙田稻草则调和出绵柔质地,这两种原料需经过严格的地域筛选与配比,奠定着宣纸‘纸寿千年’的基础。在捞纸车间,匠人们用竹帘从池中抄取纸浆,使纤维均匀附着在帘上,形成湿纸页,这是纸张成型的基础步骤。随后将湿纸附在晒纸墙上高温轻刷晒干,去除水分,让纸张具备强度和稳定性,同时使纸面平整。在检纸时,检纸人员除了查看纸张瑕疵外,还会用刀将边缘不齐的纸张修剪整齐,再按规格整理分类,计重并做好标注。正因宣纸独特的制作原料与技艺,使它在经过反复的搓揉之后,依然可以平整地展开且不破损。宣纸具有柔中带韧、经久不脆、润墨性强的特点,也因此一直被书画家所喜爱。在宣纸厂的参观,不仅是对“一张宣纸百道工”的具象认知,更让实践团的成员们深刻体会到非遗传承的不易。

聆听匠人之声:曹建勤讲述宣纸的价值与传承使命

作为非遗传承人的曹建勤,是宣纸制作技艺的守护者。为了挖掘宣纸非遗技艺背后的文化价值与传承,实践团于7月1日对曹建勤进行人物专访。访谈中,曹建勤先生深情追溯家族与宣纸的不解之缘:“曹氏宣纸的传承,始于宋末元初的始祖曹大三,我十四岁便跟随父亲踏入纸坊,从最基础的工序学起,日复一日。我父亲的父亲,爷爷的爷爷都是做宣纸的。”在与曹建勤的交流中了解到,宣纸之所以声名远扬,一方面是因为其具有独一无二的品质,另一方面是因为宣纸独特的文化价值,宣纸是中国传统造纸技艺的杰出代表,是国家级非物质文化遗产,凝聚着古人的智慧与匠心,彰显着东方美学的独特魅力。也正因为这些价值,曹建勤一直坚守着宣纸传承,曹建勤与同学们分享到:“我爷爷每年扫墓时都会带一卷新宣纸,祭祀祖宗并报告宣纸无恙这个传统也一直延续到现在。”这个看似简单的仪式,饱含着曹氏子孙对祖业的敬畏、对传承使命的郑重承诺。曹先生的坚守并非墨守成规。他清醒地认识到“在传承的同时,我也在不断地探索宣纸的创新,为宣纸更好的发展做着努力”。面对现代工业的冲击和年轻一代生活方式的变迁,他积极寻求传统技艺与现代需求的契合点。正如曹建勤所说,宣纸的传承,从不是孤勇者的独行,而是一代代人共同续写的篇章,这份篇章正等着我们接力。

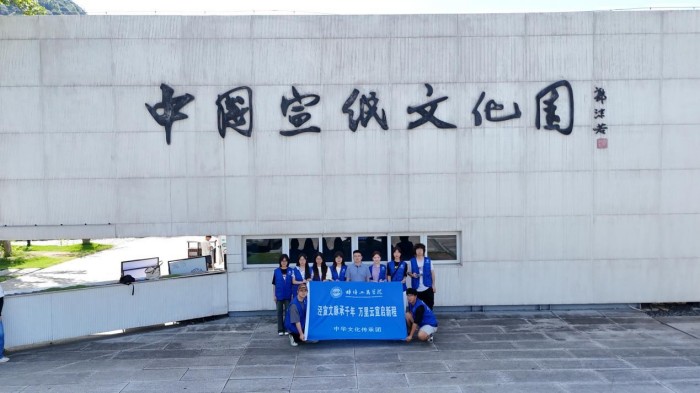

纸博馆与汉唐坊:古今纸韵,新旧相融

怀着对宣纸文化的好奇与期待,实践团参观了宣纸文化博物馆和汉唐纸坊。抵达宣纸文化博物馆,这座以“纸寿千年”为设计理念的建筑,外观像一幅徐徐展开的巨型宣纸卷轴,瞬间吸引了实践团的注意,将大家带进了宣纸的世界。馆内展区用图文与多媒体,将宣纸的发展历史徐徐展开。泛黄的样本,磨损的传统工具,都证明着这一千年的智慧。最令人叹为观止的当属三丈三展厅,这里不仅陈列着制作这幅堪称“宣纸之王”的庞然大物所需的特制工具,它所做出的宣纸长达11米宽达3.3米,通过震撼的图片和详尽的解说,再现了当年数十位技艺精湛的工匠齐心协力、默契配合的恢弘场景。在充满古韵的汉唐宣纸坊,成员们穿梭在抄纸间、晾晒间与检纸台,亲眼见证每一道工序的匠心与坚守,这座宣纸坊不仅是生产之地,更是传统技艺与文化精神的鲜活载体。博物馆与汉唐纸坊的宣纸文创区都有着精美的宣纸笔记本,含宣纸元素的书签、独具巧思的宣纸灯具以及能定制的宣纸礼盒,都彰显着宣纸文化在新时代的创新活力。这次参观让宣纸文化具象化,宣纸的历史积淀与独特创新让大家看到非遗传承的无限可能。

从曹氏宣纸厂蒸腾的热气中触摸古法技艺的温度,到与非遗传承人对话聆听匠心传承的坚守;从宣纸博物馆的历史长卷里读懂千年文化的积淀,到细致观察检纸工序感悟技艺的精妙——此次三下乡实践,不仅是一场宣纸非遗文化的探寻之旅,更是一堂生动的传统文化教育课。实践团成员们用脚步丈量非遗厚度,用心灵感受匠人精神,深刻认识到宣纸不仅是承载笔墨的载体,更是中华民族智慧与文化的结晶。守护宣纸工艺不仅要复刻技法,更需将这份精益求精的匠心融入时代血脉,用青年的力量让千年技艺焕发新生。未来,青年学子们将带着此次实践的收获,以青春之力讲好非遗故事,让宣纸文化在新时代的浪潮中焕发新的生机,让非遗传承的薪火代代相传、生生不息。(黄艺婧 刘宇乐 李俊杰)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线