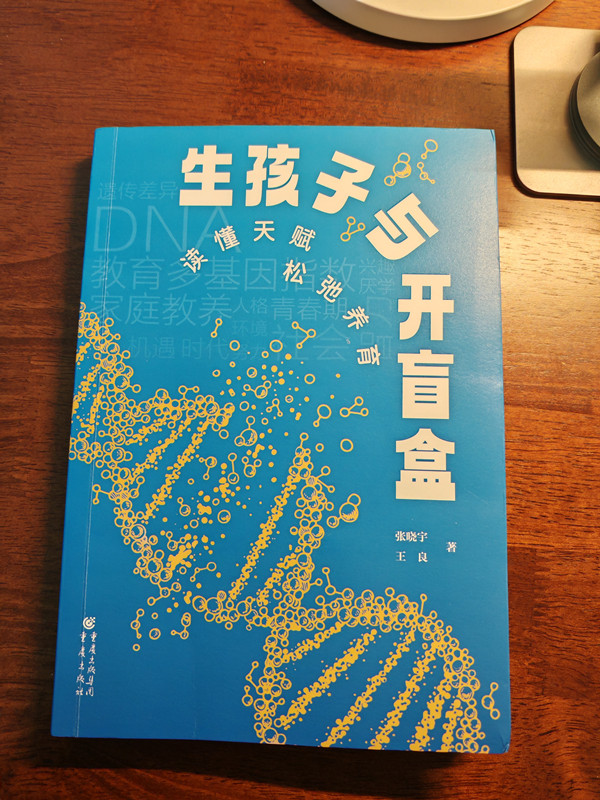

在教育焦虑蔓延的当下,孩子成长的密码究竟藏在哪里?四川外国语大学副教授、硕士生导师郑昊也在持续思考这个问题。近期,他阅读了重庆出版社2025年3月出版的《生孩子与开盲盒》,从中找到了新的启发,并将自己的感悟娓娓道来——我和爱人都是大学老师,常在晚餐桌上讨论一个话题:为什么有些学生既优秀又努力,有些却浑浑噩噩始终找不到方向?是“龙生龙,凤生凤”的基因定律使然,还是学校及家庭教育的努力结果?翻开重庆出版社2025年3月出版的《生孩子与开盲盒》这本书,随着阅读间一次次的会心微笑,答案逐渐清晰起来。

基因:生命剧本的“隐形编剧”

翻开书页,一个妙喻跃然纸上:生育如同开启盲盒,基因早已为生命写下初始脚本。书中援引行为遗传学与神经科学的前沿成果,揭示基因如何悄然塑造认知能力、性格特质甚至兴趣偏好——同卵双胞胎即便成长于迥异环境,仍会在智力、职业选择乃至生活习惯上惊人相似。数据表明,基因对学业成就的影响力,远超家庭经济条件与父母教育方式。

“清华学霸与辍学胞弟”“俞敏洪与寒门逆袭者”等案例,生动拆解了“相关不等于因果”的迷思。那些被归功于家庭教育的“天之骄子”,实则是基因与环境共振的结果。优渥的教育资源固然重要,但家族遗传赋予的认知禀赋才是真正的“隐形推手”。这一视角颠覆了传统教育叙事中对“父母苦心栽培”的过度推崇,让我们能以更理性的目光凝视每个生命独有的生长轨迹。

松弛养育:与基因共舞的教育智慧

本书的独特之处,在于让冷硬的科学数据与滚烫的人生故事温柔相拥。莫言在饥寒中紧攥文字的火种,马斯克家族三代流淌的冒险基因,无不印证“天赋密码”的存在。书中比喻精妙:基因如深埋土壤的种子,虽需阳光雨露滋养,但何时抽芽、如何绽放,早已写进生命蓝图。

更令人深思的是对“非认知技能”的探讨:毅力、好奇心等品质的遗传率高达60%,这意味着孩子的专注力与抗挫力,更多是“基因彩票”的馈赠,而非父母严加管教的结果。作者并非否定教育,而是恳切提醒:与其盲目追逐“别人家的孩子”,不如悉心勘探自家宝藏。若孩子数学平平却痴迷木工,何不递上凿刀而非奥数题?若孩子内向敏感,何必强推社交场?真正的教育,是让雏菊不必羡慕松柏,各自在风雨中舒展姿态。

超越焦虑:让教育回归生命的本真

本书犀利剖开了教育内卷的病灶——用标准化尺子丈量千姿百态的生命,既漠视基因多样性,又催生集体焦虑。 而“回归均值”定律(子女成就往往趋近社会平均水平)恰为“寒门出贵子”提供了科学的注解:教育公平不是强行拉平起跑线,而是为不同天赋所有者提供多元赛道。作者呼吁政策制定者打破“唯分数论”,让学术教育与职业教育并驾齐驱,更对普通家庭温柔劝慰——接纳孩子的不完美,恰是养育中最深刻的智慧。

《生孩子与开盲盒》是一部理性与温情交织的启示录。它用科学利刃切开教育的困局,又以人文烛火温暖焦虑的心灵。当我们放下“人定胜天”的执念,学会与基因握手言和,教育便不再是角力场,而成为孕育可能的沃土。真正的教育,不是与基因对抗,而是与之共舞。承认天赋的参差,并非放弃努力,而是为了更精准地浇灌希望。正如书中所言:“每个人生而不同,也不必相同;每个人生而不完美,也无须完美。”唯有放下比较,才能听见每颗种子破土而出的声音。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线