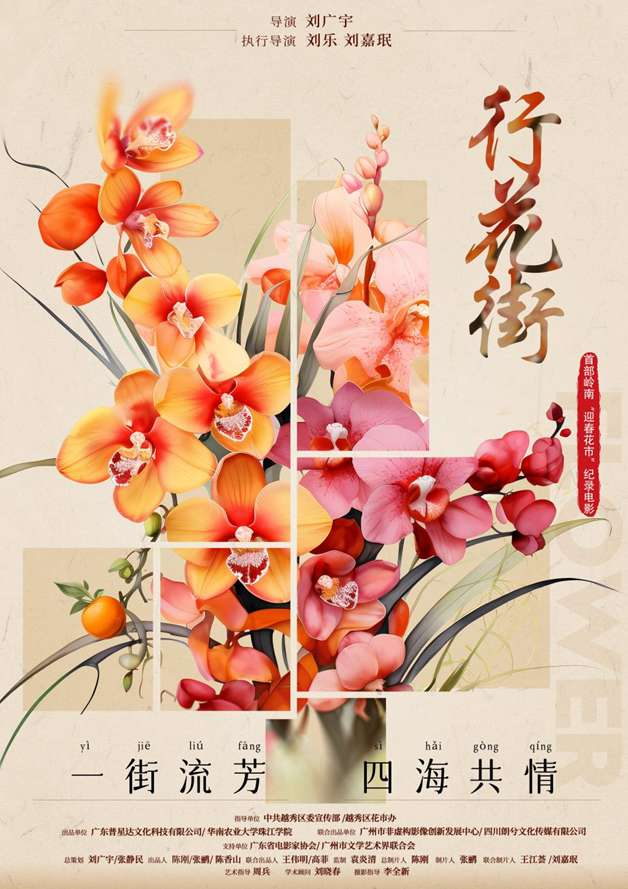

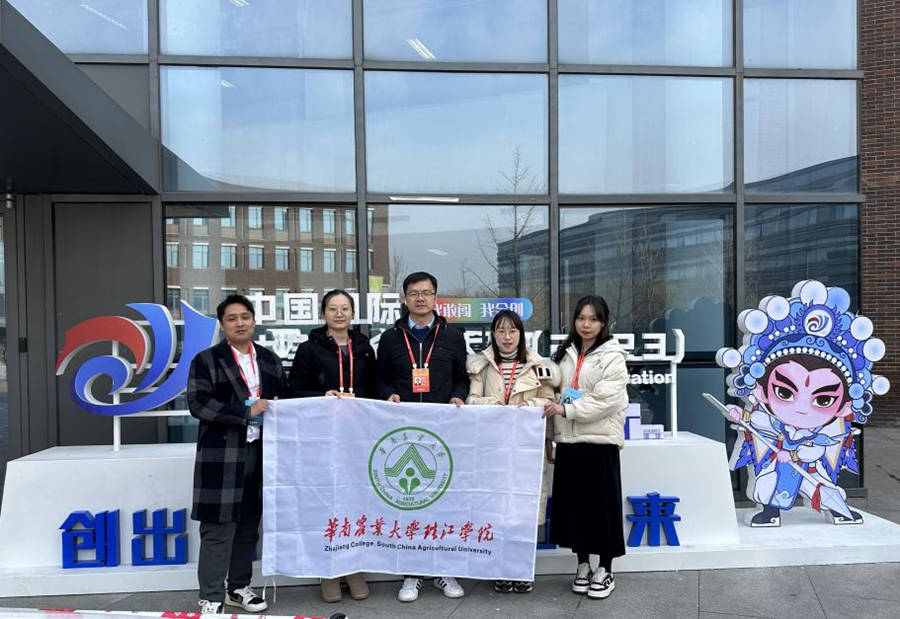

近日,在第十五届北京国际电影节“粤影之光”推介会上,由华南农业大学珠江学院(以下简称“华珠”)联合出品的纪录电影《行花街》惊艳亮相。这部以影像人类学视角解构广府春节民俗的力作,不仅填补了都市非遗记录的空白,更成为观察华珠人才培养模式的鲜活样本。从非遗调研到影像创作,从学术论证到产业转化,华珠师生团队深度参与全流程,生动诠释了这所扎根湾区的应用型高校“产教融合、科教融汇、赛教融通”的育人理念。

校企共建 打造产教融合“样板间”

科幻悬疑电影《外星异客之蝴蝶效应》新闻发布会暨开机仪式、微短剧《四十而已》开机仪式等陆续在华珠举行。作为一所以传媒艺术类专业为特色的院校,华珠联合广州绿谷文化传播有限公司等影视行业力量,推动影视教育与产业实践深度融合,发挥其在粤港澳大湾区影视文化领域的助推作用。大湾区影视学院院长庚钟银教授提到,学院依托摄影、戏剧影视导演、影视摄影与制作等专业,联动广传视听研究院、湾区国际微短剧发展研究中心等科研机构和平台,已与正佳企业集团等多家名企共建实践基地,实现“教室连接片场、教学对接产业”。

以华珠与正佳集团的“无边界联合育人”项目为例,两校联合培养研究生——天津财经大学关迎新、薛栋淇在正佳广场实地调研绿色商业转型,将“双碳”目标融入商业策划,探索正佳集团绿色转型的顶层设计与技术细节,为其学术研究提供了重要的实践参考。校企双方还提出了“三维赋能”计划:一是共建《数字营销》《创业学》等实战课程;二是建立“正佳数字营销创新工作室”,以企业的真实项目作为实训载体;三是启动“新商业人才孵化计划”,遴选优秀学生代表进入企业实习。这种“把课堂搬进企业,把企业请进校园”的双向互动模式,通过企业提供场景化、数字化实践平台,学生有机会接触前沿的行业动态,从而实现高层次人才培养与产业需求的精准对接。

产教融合的浪潮还席卷田野与课堂。由华南农业大学珠江学院人工智能学院与广州海睿智能科技股份有限公司共同打造的科技小院,是一个集科研、教学、实践与创新为一体的综合性平台,配备了多种人工智能设备,能远程控制调节环境因子,精准控制环境变量,实现无人值守自动化管理。以科技小院为依托,华珠成功申报2024年广东省重点领域项目《科技小院背景下智能集成式农业田间管理机器人技术研究》;人工智能学院2025届毕业设计中有9个选题以科技小院为研究对象或测试场景。学院电气工程及其自动化教研室邱广萍老师表示,科技小院为学生提供了丰富的实践机会,有助于培养学生的创新思维和实践能力,使他们更好地适应未来就业市场的需求。

双轮驱动 构建科教融汇“立交桥”

近年来,华珠组建了湾区国际创作者生态园区、广传视听研究院、中国广播电视社会组织联合会大湾区文化传播研究基地等多个研究机构和学科平台,不断强化科教融汇。2024年,华珠师生积极参与各类影视创作项目,共参与创作了1部院线电影、2部纪录片,以及3000余部微电影和微短剧。其中,由大湾区影视学院院长庚钟银担任总监制的院线电影《一撞飞天》荣获2024年金童象儿童电影周“深受孩子们喜爱的年度优秀影片”称号;非遗题材纪录片《流溪纸》《行花街》探索了非遗影像数智传承的创新路径,为湾区文化产业发展贡献了重要力量。

日前,华珠摄制的电影《塔顶有鸟飞过》斩获澳门亚洲艺术电影节两项大奖,这一成果不仅提升了学校的影响力,更为影视专业学生提供了鲜活的实践案例。学校将电影创作过程中的拍摄技巧、叙事手法以及后期制作等环节融入课程教学,让学生在课堂上就能接触到行业前沿的创作理念和实践经验。同时,学校还通过举办“中国电影金鸡奖、大众电影百花奖获奖影片展·广州展映周”等活动,为学子搭建与行业专家交流的平台,提升其专业素养与行业认知。

在华珠,科研与教学深度融合、相得益彰,呈现出科研反哺教学、教学助力科研、科教协同共进的良好局面。学校将粤港澳大湾区非遗影像传播研究中心的学术资源与非遗文化紧密结合,开展了一系列保护非遗文化的特色活动,如华珠学子走进瑶山开展《广东连南瑶族传统音乐传承与传播研究》、组织画赏瑶乡恋歌等,留下了大量珍贵的人类学影像资料,成为文化传承、美育教育与校园文化建设中的亮丽风景。人工智能学院邱广萍老师主持、参与多项省级课题,在期刊发表多篇被SCI、EI收录的论文,将新工科技术更新迭代的前沿知识融入教学,指导学生撰写英文论文并成功被EI收录。人文学院教师积极参与地方文化研究项目,将研究成果融入课程教学中,开设《岭南文化概论》等与地方文化相关的课程,让学生深入了解地方文化的历史渊源和现代价值,真正实现了“让教学实践写在湾区大地上”。今年华珠获批了三项广东省社科规划项目,覆盖视听艺术、传播学和区域文化三个学科领域,受到评审专家的高度评价,这些成果不仅体现了学校对地方建设与科研工作的高度重视,更为科研与教学的良性互动、协同发展筑牢根基。

赛教融通 搭建能力跃升“竞技场”

华珠持续探索赛教融通新方式,以推动专业实训与教学体系的重构。经济管理学院瞄准中国高等教育学会认可的“全国普通高校大学生竞赛排行榜”中的权威赛事,以及广东省教育厅认可的“广东省本科高校大学生学科竞赛十项省级统筹赛项”,积极组织师生团队参赛,在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、全国高校商业精英挑战赛等国家级、省级赛事中屡创佳绩。

这种赛教融通理念已融入华珠的人才培养体系。国际传播学院开设了传播学、播音与主持艺术(含粤语播音与主持艺术方向)、广播电视编导和网络与新媒体等专业课程,并将课程内容与各类传媒类竞赛对接,将竞赛内容融入课程教学,还组织学生参与各类学科竞赛,提升学生的实践能力和创新思维。例如,在《新闻采访与写作》课程中,教师倡导引入OBE(成果导向教育)理念,重构课程体系,强化学生国际传播实践能力。2025年,播音与主持艺术专业学生陈新浩、陈功越在全国大学生配音大赛中荣获一等奖,学院学生还在全国大学生广告艺术大赛等赛事中表现出色,彰显了学院在微短剧、微视频、网络直播等数字营销领域的学科优势。这种模式不仅激发了学生的学习兴趣,还为学生提供了展示自我、提升能力的平台,使竞赛场成为检验育人成效的“试金石”。

华珠与从化供销社共建“乡村文创设计研究院”,通过竹艺创意设计大赛带动吕田镇竹编产业升级,华珠学生团队的作品《竹韵——岭南竹艺再生设计系列》荣获第十一届“省长杯”工业设计大赛文化创意类银奖。艺术设计学院视觉传达设计专业教研室主任刘王敏娜表示,学生充分挖掘从化农业产业特色,设计出柿子、三华李、桂峰茶、吕田头酒、娟鱼等以竹编工艺为依托的外包装和IP形象,既以艺术设计创新赋能乡村振兴,也在扎根乡土的生动实践中锤炼本领。

全球赋能 构建开放办学“生态圈”

华珠坚持“高端化、全球化、个性化”的发展战略,通过与国际知名高校共建课程、开展联合培养项目等形式,为学生提供多样化的国际学习路径,强化“家门口的优质本科”定位,联动区域共建生源培养链,为大湾区输送更多具有国际视野和创新能力的应用型英才。

在首届国际化教育论坛暨第三届高中校长珠江论坛期间,华珠举行了“剑桥-青年领袖训练营”粤港澳大湾区交流中心、英国朴茨茅斯大学(伦敦校区)粤港澳大湾区学习中心、美国索菲亚大学粤港澳大湾区学习中心等多个重要授牌仪式。这些海外合作中心的成立,标志着华珠在国际化人才培养方面迈出了坚实的一步,推动大湾区教育协同机制的深化和国际化教育的发展。

华珠积极开展各类国际交流活动,为学生提供广阔的国际视野和丰富的学习机会。肯尼亚代表团与联合国人口基金驻华代表一行到访华珠交流,展现华珠国际化办学的新阶段与深度参与国际交流的积极姿态;英国剑桥莎士比亚剧团为华珠师生带来《仲夏夜之梦》戏剧展演,通过跨文化戏剧体验为大湾区青年搭建高端艺术实践平台;汉语言2418班陈俪丹同学在华珠“剑桥-青年领袖训练营”中,参观了白金汉宫、大英博物馆、剑桥图书馆、国王学院等,参与了系列学术讲座及小组课题汇报,拓宽了全球视野与创新思维,并坚定了读研深造的决心。

“华珠过来的实习生绝大部分实战经验都很足,能快速融入我们的工作,从选题策划到具体执行拍摄剪辑,很快就能独当一面,这也是我们部门的同事很喜欢在华珠定向招募实习生的原因”,南方都市报记者董梓浩说道。董梓浩还是华珠2018届校友,在校期间热爱视频拍摄与制作,并积极投身社会实践活动,连续两年参与“三下乡”活动,凭借丰富的经验和优秀的作品,继而获得南方日报实习机会,提前适应行业需求,毕业后在南方都市报从事视频记者工作至今。其间,董梓浩多次参与重大事件报道,其新闻作品在各类评比中均取得优异成绩。“短视频行业还是很直观的,能力好不好,看作品就知道了。”作为南方都市报记者,董梓浩对华珠实习生和毕业生在视频创作等方面的表现给予高度评价,认为他们基础扎实、工作务实。他还表示,当前传媒行业对人才的需求正发生变化,华珠应继续强化学生创意思维培养,深度拥抱AI 技术,使课程设置更贴近行业前沿。

展望未来,华珠将进一步深化产教融合、科教融汇、赛教融通,以“三融”育人体系为笔,写好新时代应用型人才培养的精彩答卷。

通讯员 陈思华 尧学慧

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线