“连续通宵72小时值不值?”深圳大学三个大三学生用国家一等奖奖杯给出答案——近日,在聚集清华、北大等517所高校的第九届全国大学生集成电路创新创业大赛上,这支队名有趣的“好好熬夜中午起床队”,成功摘下芯片应用赛道(FPGA应用开发海云捷讯杯)最高奖,成为全国获得这一重量级奖项的四支队伍之一。

创“芯”大赛比赛现场

冲击国内高校电子类竞赛“顶流”

暑期里,深大大族机器人实验室里灯火不息,一群学子正争分夺秒地忙碌着,为即将到来的集创赛做最后冲刺。他们所参与的全国大学生集成电路创新创业大赛堪称国内高校电子类竞赛的“顶流”。大赛始于2017年,由教育部电子信息类专业教学指导委员会与国内顶尖集成电路企业联合发起,旨在培养中国集成电路领域的创新人才。每年吸引着包括清华、北大等在内的数千支高校队伍参与竞逐,共同致力破解芯片技术难题。

第九届集创赛规模进一步扩大,汇聚了来自全国517所高校共7400余支团队,基本覆盖全国开设集成电路专业的相关院校,参赛学生总数超过21000人。今年,深大派出多支学生团队,参赛规模位居全国高校TOP30,“好好熬夜中午起床队”正是其中一支劲旅。

获奖的深大团队

面对众多强劲对手,团队打起十二分精神,做足准备向最高奖项发起冲击。他们围绕赛题设计并实现了一种基于FPGA的多自由度机械臂精确控制系统,可以将一定数量含有不同形状和颜色图案的正方形物块,按照指定规则进行从仓库至目的地的移动、拼接和还原。

但现实远比预想中难很多。比如,理论上看似简单的形状识别,在实际操作中却受到光照、摄像头角度、图像噪声、颜色接近度等多重因素影响。从提出方法到设计算法,在不断的调试中,团队才逐步优化识别流程,保障了后续转运的精准对接。

试验、验证、推翻、重来……漫长的备赛过程中,这样的反复尝试已成为团队的日常。然而,也正是靠着这份精益求精、稳扎稳打,让他们不断突破技术瓶颈,最终将平均定位误差控制在1.5mm以内,完成对各类图案目标的稳定操作,一举夺得第九届全国大学生集成电路创新创业大赛海云捷讯杯全国一等奖。更难能可贵的是,全国仅有四支队伍获得这一重量级奖项,除深大外,其余三所获奖高校分别是电子科技大学、武汉大学和哈尔滨工业大学(深圳),比赛竞争之激烈、标准之严苛可见一斑。

从竞赛“小白”到“大神”的进阶之路

全国一等奖的背后,是数不清的汗水与无数次练习,也是一群年轻人从竞赛小白到大神的逆袭之路。

团队的三位成员——雷永和、蔡岱南、许晓霖,均为深大电子与信息工程学院电子信息工程专业2022级本科生。正如他们所说:团队的组建,既源于课程学习的专业延伸,也得益于导师实验室的科研氛围与培养模式。

“电子实践超英”暑期训练营计划

日常教学中,电子与信息工程学院把产学研三者进行结合,开展课程设计和企业实训,还会邀请大疆、华为、中兴等企业的资深工程师进行授课,让学生及时了解行业前沿动态。课外,现有实验室对本科生全部开放,只要有意向,就可以联系老师申请加入。自大二起,雷永和与蔡岱南便进入黄海明老师的实验室,在科研实践中积累了丰富的项目经验,为之后参赛奠定了坚实的基础。后他们又与同专业的许晓霖共同学习了邓小莺老师开设的《数字系统设计Ⅰ/Ⅱ》课程,系统掌握了FPGA开发的核心理论与实践方法。

在科研实践与课程学习的双重推动下,三人顺理成章地组队参加了第九届集创赛,向着更高的目标发起挑战。自项目启动以来,学院大族机器人实验室便成为了他们的常驻地点。借助这里完备的调试环境,团队得以顺利进行算法验证、硬件调试等关键工作流程。

在物资与经费方面,深大电子与信息工程学院也给予了切实的帮助,提供了耗材报销与差旅经费支持,使团队能心无旁骛地投入到实验与系统搭建中。而贯穿整个备赛过程的,还有学院导师们的倾力指导。“项目驱动+自主探索”培养模式下,导师从不直接给出答案,而是一步步引导团队成员自主尝试、查阅资料、调试优化。久而久之,他们不仅养成了独立解决问题和动手的能力,更学会了如何快速定位问题并找到解决路径。这份在竞赛中历练出的能力与品格,远比荣誉本身更为珍贵。

屡获佳绩的“制胜”秘诀

若要问“好好熬夜中午起床队”的制胜秘诀是什么,除了努力、热爱与坚持,他们还有更多答案。

事实上,团队的竞赛成长之路,也是一个关于“传帮带”的故事。尹水翔是深大电子与信息工程学院2021级本科生,曾与雷永和、蔡岱南等在黄海明老师课题组进行学习,取得过集创赛全国二等奖的好成绩。作为学长,他将自己在大赛中取得的经验和技巧,毫无保留地传授给了团队成员。有了尹水翔的指导和帮助,他们不仅确立了参与集创赛的目标,还在实验室的长期项目中逐步奠定了技术基础,并在上一届比赛中收获了全国二等奖的成绩,为本次再度参赛积累了宝贵经验。

尹水翔同学

像这样的故事在深大电子与信息工程学院还有很多。一直以来,学院深刻认识到重点产业人才储备的战略重要性,高度重视学生培养和创新创业教育工作,促进优良学风建设的正向循环。

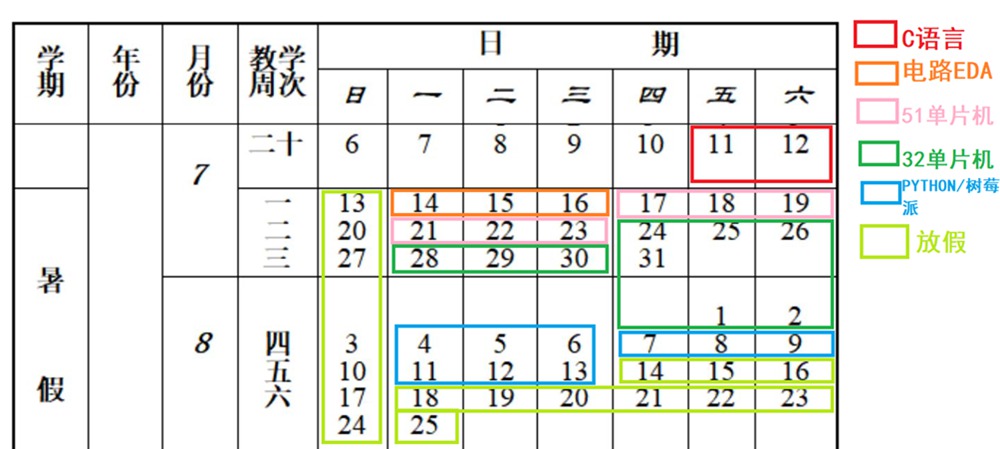

学院成立了创新创业教育中心,并逐步构建起特色培养机制。国家级一流本科课程《5GNSA模式基站开通及eMBB业务调测虚拟仿真实验》、广东省一流本科课程《微型计算机技术》等均被纳入双创中心课程体系,为学生参赛打下扎实的专业基础。同时,中心还积极开展“电子实践超英”暑期训练营等技能专项培养课程,给予学生更具针对性的指导与帮助。

对外开展合作,汇聚多方资源赋能学生成长,也是双创中心育人的重要一环。当前中心已与意法半导体共建实践基地,开发校企合作创新课程,学生的优秀作品将进入意法半导体开发者社区;与海目星合作开发创新短课;与朗科科技、依元素、瑞萨科技等企业建立联合实验室,企业方预计投入超过1000万元。

除资金和技术支持外,双创中心正着力丰富导师资源,已逐步建立起竞赛导师库、校企共建的指导委员会,并邀请嘉立创、普源等企业工程师为大一新生开展技能培训。中心还计划与英飞凌、龙芯中科等企业合作,建立校外导师库,为学生提供更加坚实的师资保障。

近三年,据不完全统计,深大电子与信息工程学院本科生在同类型赛事中频频获奖,共摘得国家一等奖6项、国家二等奖23项、国家三等奖33项。同时,通过“芯火相传”周末竞赛经验分享会等活动,一届届学生的实战经验得以有效沉淀与传承,在未来将持续赋能更多学子不断突破、再创佳绩。

一次次竞赛的锤炼下,深大学子收获的不仅是耀眼的履历,更是磨炼出过硬的专业技能,而这也成为他们日后升学和就业中的关键优势。往届获奖者中,有人前往腾讯、网易、兆易创新、恒玄等名企就业,有人保研至浙江大学、中山大学、深圳大学、中国科学院大学等名校深造,发展前景无比广阔。如前文提到的尹水翔,就已保研至北京理工大学继续学习。

这些沉甸甸的成绩,凝聚着深大人对尖端创新的热爱、智慧与坚韧。当前,全球芯片产业的棋局仍在激烈对弈,中国芯片的突围之路依然道阻且长,但无数青春微光在此汇聚成炬,已然照亮中国“芯”未来的征程。

中国教育在线 林剑 通讯员 赵欣 李林吉 林跃璁

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线