河南农业大学“农大教授牧原行”启动 名校名企融合创新蹄疾步稳

盛夏七月,烈日灼灼,热浪翻滚,但比天气更炽热的,是万物竞发的勃勃生机。

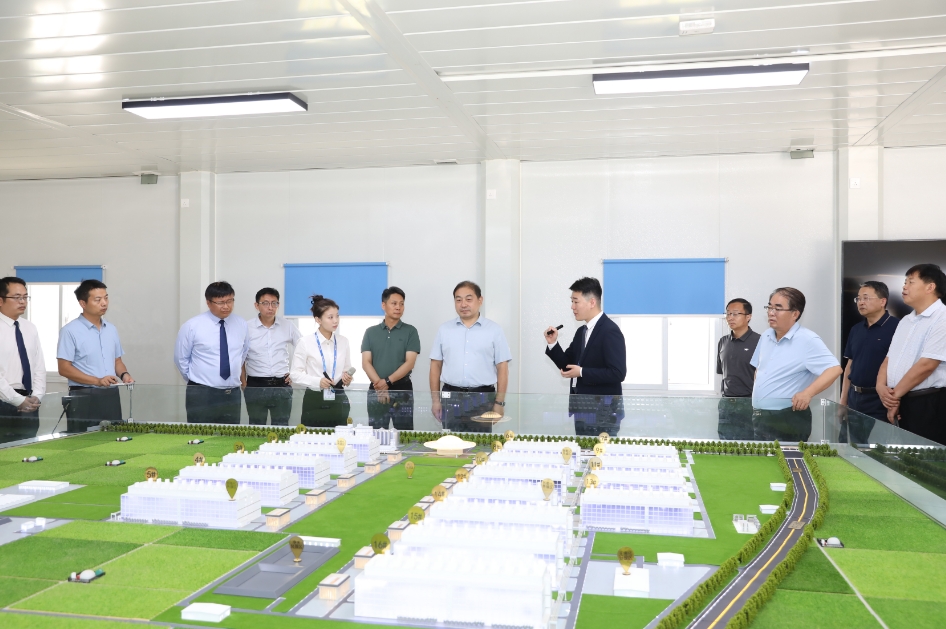

7月14日,河南农业大学党委书记岳杰勇带领学校专家教授团队一行25人,顶着40度的高温,先后赶赴牧原集团郑州研发中心和中牟养殖基地开展专题调研,就此拉开“农大教授牧原行”序幕。

这是继六月启动“名校名企融合创新”发展战略后,不到一个月时间里,岳杰勇带队的第二次牧原之行。

“亲戚越走越亲。”在岳杰勇和秦英林的推动下,河南农大和牧原集团的战略互动正如这夏日的天气一样不断升温。此行不仅是持续深化校企合作的务实行动,也是为学校未来发展谋篇落子的“求索之旅”。

问道“西湖”——探寻校企合作的“他山之石”

在牧原集团郑州研发中心大楼里,有河南唯一一个以企业命名的省级实验室——牧原实验室,这个由西湖大学和南阳市西湖牧原合成生物研究院牵头建设的研发机构,在实验室主任、西湖大学教授张科春带领下,聚焦合成生物领域科技发展前沿,正进行着一场可能改变未来粮食安全格局的基础研究。

在这里,高校基础研究与企业应用需求的深度衔接模式,与河南农大正在推进的“名校名企融合创新”战略不谋而合。面对牧原集团和西湖大学的热情介绍,岳杰勇认真听取,仔细问询。

“西湖大学每年博士招生多少?”“国家级平台有哪些?”“牧原实验室重大项目有多少?”“经费来源是什么?”“高端人才怎么用?”“科研评价机制如何突破?”……

这些问题绝非泛泛而谈,其本质是学校在“双一流”创建关键期,“十四五”规划收官和“十五五”谋篇布局的关键时刻,对“国之大者、省之要者,农大何为”这一沉甸甸时代命题的主动求解与使命叩问。

一个又一个问题,直指高水平大学建设和科学研究的核心命题。

提问题就是图破局,找答案就是谋担当。

“这次带领农大专家教授前来调研学习,就是要坚定不移推进‘名校名企融合创新’战略。”岳杰勇强调,“要借鉴这种‘靶向科研’模式,把农大的作物学、兽医学等优势学科,锻造成服务产业发展的‘尖刀连’。”

对此,动物科技学院蒋瑞瑞教授深有同感。“西湖大学与牧原集团,通过元素驱动和牧元安粮构建了‘科学研究一成果转化一产业培育’一体化链条。这种产学研协同机制,缩短了技术转化周期,提升了创新效率,给我们指明了努力的方向。”

解码智能猪场——把论文写在生产线上的“牧原实践”

牧原集团中牟养殖基地的智能猪舍,大家现场见证了物联网技术如何重塑传统养殖业。

六层大楼的智能猪舍,各种传感器精确感知每一头猪从出生到出栏的所有需求,智能饲喂算法自动调配营养方案,智能环控打造堪比ICU的猪舍空气过滤系统,智能作业装备让管理十几万头猪只需要72位“保姆”……一个个场景不断颠覆着大家对传统养殖的认知。

在工作人员的引导下,岳杰勇一行走进智能猪舍内部,在一处处先进智能的流水线上,探寻着世界第一流养猪企业的成功“密码”。

“这就是真正的‘智慧农业’!”信息与管理科学学院司海平教授感叹道,“智能猪场的万物智联架构与全流程智能管理系统令人耳目一新。作为计算机领域研究者,我深刻感受到双方在技术赋能农业理念上的高度契合。”

司海平的话也道出了岳杰勇带领专家教授团队前来参观学习的目的:“就是要让专家们实地了解企业的发展态势,找到自己专业领域和企业需求之间的契合点。”

对此,司海平已经在计划着未来的合作点:“其一,共建农业AI大模型训练平台,突破动物行为识别与环境智能调控算法;其二,联合开发精准饲喂与疫病预警系统,构建‘实验室-猪舍’无缝衔接的成果转化闭环;其三,通过‘企业导师+学术导师’双轨制,培养既懂农牧业痛点又精通AI技术的复合型人才。”

“以服务求生存,以贡献求发展”已经是教授们的共识,大家纷纷表示,这种“需求定义技术、场景验证创新”的协同模式,必将为智慧农业发展注入强劲动能,也必将是高校服务国家战略的必然路径。

共绘新蓝图——“双向赋能”必将实现“共创共赢”

全面启动“名校名企融合创新战略”,创新实施“牧原育才计划”,构建全天候“战略合作伙伴”关系……

在6月17日学校与牧原的合作会商中,双方一致认为要协同建立机构打通、人员融合、定期会商、协调联动的工作机制,加强合作“黏合度”,同心协力“创一流”。

这个落点在“事”,更在“人”。

在牧原实验室,一个年轻人热情地向教授们打着招呼。这个小姑娘是2024届农学院毕业生赵君瑶,此时的她已经在牧原实验室工作了一年,参与科研管理等重要工作。

岳杰勇和赵君瑶亲切交谈,关心她的工作体验。

“这里还有咱们农大动物医学院、动物科技学院、生命科学学院的校友……我们在这里挺好的。”岳杰勇通过赵君瑶勉励农大学子:“要积极发挥所学所长,把工作做好,在服务产业振兴中实现人生价值。”

赵君瑶只是一个缩影,在秦英林董事长的影响之下,先后有上千名农大学子跟随这位“师兄”投身牧原的养猪事业,仅2025届毕业生签约人数就达到86人。

与此同时,从校企共建联合产业研究院,到学校设立牧原产教融合教学改革实验班(牧原班),双方的合作早已超越传统校企合作范畴,形成了从人才培养到科技攻关、从成果转化到产业赋能的全链条生态。

“不搞花架子合作,要解决真问题”,牧原董事长秦英林的这句话,成为双方合作的鲜明注脚。农大每年有超100人次的专家赴牧原集团交流合作,这正是学校服务产业发展的生动体现。

此次随队的食品科学技术学院李苗云教授团队正在生猪屠宰与加工领域与牧原进行科研合作,她表示,项目合作是典型的“企业出题、高校解题、成果落地”模式——牧原提出实际生产中的痛点难点,提供应用场景、试验场地和推广渠道,团队发挥科研优势进行针对性技术攻关,成果优先在牧原体系内转化试用。

对于合作的感受,李苗云坦言“务实高效”,她说“牧原团队反馈直接迅速,能更快速、规模化地将技术成果推广至生产一线,这点非常值得我们学习。”

农学院熊淑萍教授已经是第二次到牧原集团观摩交流学习,上一次的“名校名企融合创新”会上她也在现场,对此她倍感振奋。“作为第一批获牧原科研风险基金资助的工作者,在为能亲自踏上这场融合发展之路感到激动、荣幸和责任在肩的同时,也更加明确和坚定了锚定企业现代化发展进程的实际需求。”

熊淑萍表示,将以牧原集团15万亩农田为应用场景,利用自身及团队在农业人工智能领域长期的科研积累,继续深入开展智能感知、智慧决策和精准作业关键技术创新和实践,“答好企业命题,赋能牧原现代科技创新,从而为加快推进名校名企双向奔赴贡献“智慧”力量,提供“智能”支撑。”

熊淑萍的话也是大家的心声。从牧原中牟基地智能猪舍走出来已是正午,翻涌的热浪,让专家们汗流浃背,但大家都心潮澎湃。

“农大教授牧原行”,这是一场夏日的“求索之旅”,点亮的是名校名企的双向奔赴,那些“办学之问”“科研之问”,也在产业沃土中找到回应——当名校的智慧与名企的沃土深度交融,融合创新的活水必将奔涌不息。(中国教育在线)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线