湖北大学三下乡:寻访植物多样性之美,守护荆楚绿色基因库

为探寻长江流域生态奥秘,记录荆楚大地绿色瑰宝,一支由湖北大学沙湖环保志愿队成员组成的暑期社会实践团队于7月7日至11日深入宜昌、荆州的山野湿地,开展了主题为“寻访植物多样性之美”的“三下乡”科学考察活动。用专业知识解码自然密码,为生物多样性保护贡献青春智慧。

宜昌探秘:从学术殿堂到山水基因库

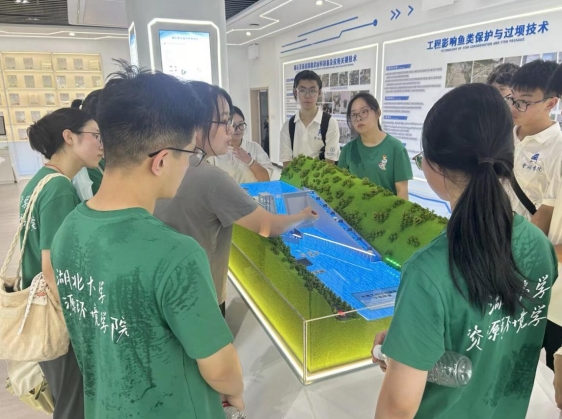

实践首站,团队走进三峡大学。7月7日,学子们不仅参观了校史馆,更重点探访了该校特色植物标本馆与生态实验室,与相关领域专家深入交流三峡库区特有植物保护与研究进展。随后的座谈会上,“珍稀濒危植物的迁地保护”“湿地植被的生态功能”成为热议焦点,点燃了同学们的科学探究热情。

7月8日,探索深入自然腹地。在黄柏河生态湿地,队员们手持图鉴、俯身辨识,系统记录湿地水生植物、岸带草本及乔灌木的种类与分布,评估植被恢复对水土保持的贡献。下午走进夷陵区太平溪镇许家冲村,团队重点关注了三峡移民后靠安置区的生态适应:既调研了库区消落带特有植被的顽强生命力,也考察了村落周边茶园、果园引入的经济作物与本地物种的共生关系,理解“靠山吃山”背后的生态智慧。志愿队队长钟灿认为:“‘共抓大保护,不搞大开发’在这些植物的生存状态中得到了体现,物种间的平衡很关键。”

荆州溯源:大堤上的绿色卫士与湿地精灵

7月9日转场荆州,植物寻访聚焦“水”与“绿”的交响。7月10日上午,团队深入荆州区马山镇枣林村,沿田埂、沟渠采集样本,重点研究传统农耕区周边杂草植物多样性及其在农田生态系统中的作用,听取老农讲述几十年来田间“草相”的变化。下午,考察荆江大堤沿线,队员们细致观察并记录了大堤护坡及背水侧丰富的草本植物群落,分析其固土护堤的生态功能。在荆江分洪工程区附近湿地,对芦苇、菖蒲、野菱等水生植物进行调查,让学子们直观感受到湿地作为“物种方舟”的宝贵价值。

青春记录,科学守护绿色家底

从三峡库区的特有种守护,到荆江大堤的护坡草本植物研究,湖北大学学子以专业视角对长江沿岸植物资源进行了重新认知。他们通过对草木的观察,分析长江生态系统的特征;以实际行动记录荆楚地区植物基因信息。此次植物多样性考察,是湖大学子参与生态文明建设的具体实践,也体现了新一代科研后备力量对自然保护的责任担当,为长江生态保护贡献了青春力量。(通讯员:汪灿灿 张丽桢 赵俊洋)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线