近年来,人工智能(AI)正在深刻改变着人类的生产和生活方式,并对教育产生深远影响,高等教育也在加速从数字化转型阶段进入智慧教育阶段。伴随着人工智能技术在教育领域日渐广泛的应用,众多高校纷纷推出人工智能通识课程、通识教材和人工智能+专业教育的应用场景典型案例,积极探索“人工智能+教育”的深度融合路径,努力构建数据驱动、人机结合、跨界开放的“人工智能+高等教育”生态。

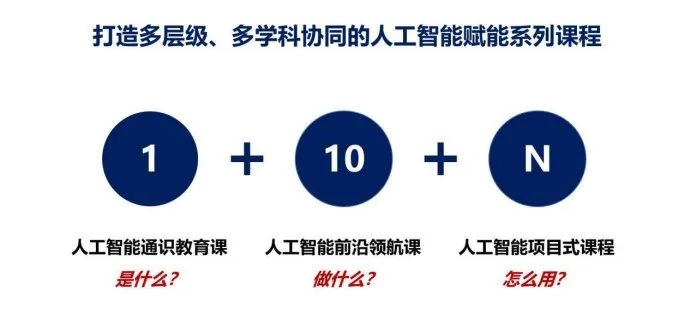

日前,南理工发布了“人工智能系列课程”建设方案。按照“1+10+N”模式构建的课程体系,由1门人工智能通识教育课、10门人工智能前沿领航课和N门人工智能项目式课程三个层面构成:

从“AI是什么?”

“AI能做什么?”

“AI怎么用?”

三个维度展开课程教学

南京理工大学教务处相关人士表示,围绕拔尖创新人才培养目标,学校将以人工智能赋能课程建设改革,通过打造多层级、多学科协同的人工智能赋能系列课程,积极探索人工智能与高等教育深度融合的教育教学模式。

AI通识教育课:

强化人工智能的素质与能力

当今世界,由人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,在移动互联网、大数据、超级计算等新理论新技术驱动下,人工智能已经对经济发展、社会进步、全球治理等各方面产生重大而深远的影响。在快速发展与广泛应用的同时,人工智能技术也进一步催生了对跨学科和复合型人才的需求。

在全国层面,围绕落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》等政策文件,清华大学、浙江大学、南京大学等知名高校着力打造新时期人工智能通识教育,逐步探索理-工-文-商不同类别的人工智能通识课程体系建设。

在江苏,随着《人工智能赋能教育高质量发展行动方案(2025-2027年)》文件的公布,如何构建系统性人工智能教育生态,推动“智能+”深度融入学科与产业,助力师生人工智能素养提升,同样成为在苏高校需要面对和重点研究的课题。

面向国家重大战略需求

南理工推出了AI通识教育课程

该课程由计算机科学与工程学院肖亮教授领衔教学团队精心打造。以强化人工智能素养,提升人工智能实践能力为目标导向,重点围绕着人工智能发展脉络;知识表达与推理;搜索探寻与问题求解;机器学习思想、原理与基本框架;数据驱动深度学习原理与典型架构;AI模型训练、推理、部署;大模型原理、预训练、微调与提示学习;典型大模型工具与使用;AI伦理与价值对齐;AI赋能学习与科研;AI赋能科学与产业革命等方面的知识与应用规划教学内容,实施线上线下混合式教学。

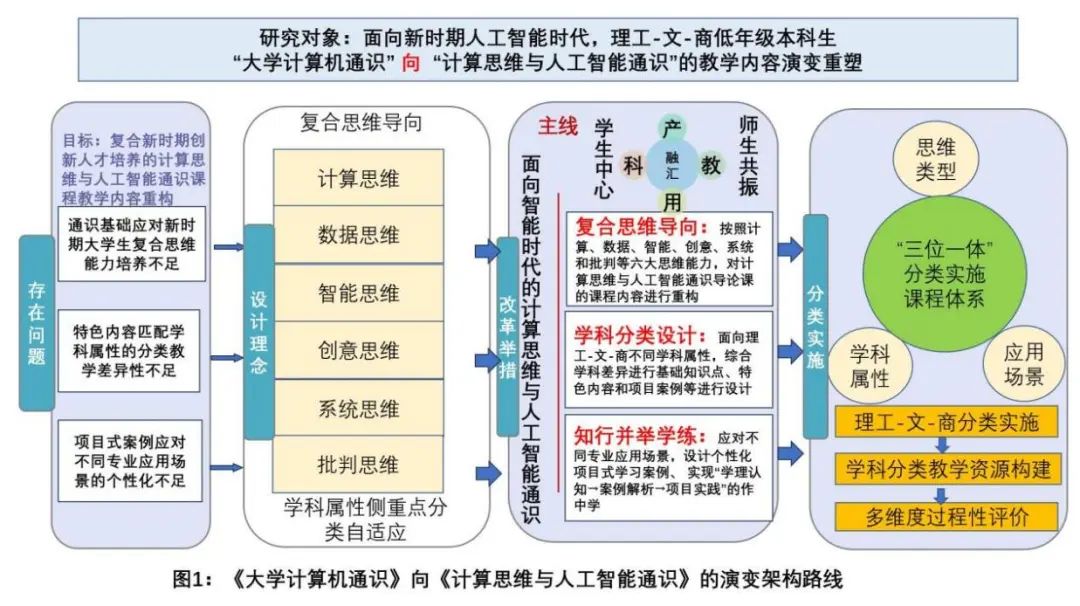

作为一门面向全校学生开设的通识类课程,AI通识教育课针对不同学科背景学生的认知特点,采用“思维复合-学科适配-知行并举”分类分层次教学体系设计,突破传统科普化教学的局限,强调“问题求解、知识植入、以练促教”的教学成效。

AI前沿领航课:

注重人工智能的延伸与拓展

人工智能学科前沿领航课

是面向全校大二年级本科生开设的

学科专业启迪类课程

该类课程注重人工智能技术向相关学科的延伸与拓展,通过研讨型、案例式教学手段,让学生了解人工智能在前沿研究中的应用情况,理解人工智能的思维方法,并能将其借鉴和运用到自己所在的专业领域中来。在课程教学中,授课教师可通过人工智能用于学科前沿领域的应用场景案例分享,增强学生信息素养,拓展知识视野,培养跨学科思维。

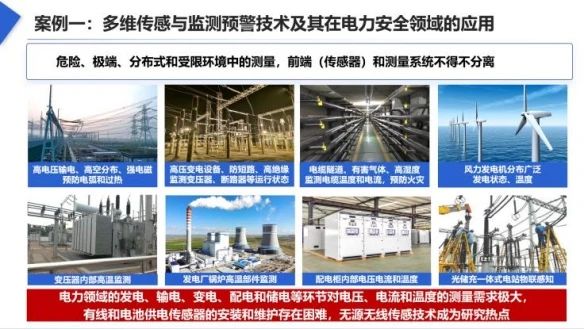

《人工智能技术在安全领域的创新应用》是安全科学与工程学院卞雷祥教授及其团队负责讲授的一门前沿领航课程。“安全智能”是指通过人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术,提升安全领域的感知、分析、决策和响应能力,实现安全防护从“被动应对”向“主动智能”的升级,涉及智能感知、灾害推演、事故定位、安全预警、应急决策与处置等具体应用与实践,是智能赋能安全的典型学科交叉创新技术。

该课程依托于安全科学与工程、仪器科学与技术、人工智能等学科,基于未来人工智能必将引发科技变革的历史趋势,面向全校具有一定工科背景知识的学生开展科普式教学。课程以“安全智能”发展概述为起点,涵盖人工智能技术用于公共安全领域风险辨识与决策、电力安全领域信号感知与异常预警、消防工程领域火灾演化规律研究与应急技术、防护工程领域毁伤评估方法、析岩土体多相介质损伤演化解析等内容,以基础理论与应用案例相结合的方式展开,深入浅出介绍人工智能在安全科学与工程学科中的应用,为拓展学生眼界提供学科指引。

AI+专业教育课:

驱动人工智能的运用与引导

面向校内各专业高年级学生开设的

AI+专业教育课程

以一流本科专业设课

系统介绍人工智能技术

在专业领域的应用

引导学生运用人工智能原理和工具

设计技术方案、解决实际问题

由机械工程学院祖莉教授领衔的教学团队,面向智能机械设计方向的高年级本科生开设的《高端装备系统智能设计与实践》课程,将人工智能技术与机械设计专业方向相结合,重点从机械设计知识与人工智能技术的融合、人工智能助力机械设计方法的运用以及智能设计与工程实践能力的提升三个方面培养具备“AI+机械”双引擎驱动的复合型人才,助力学生成为高端装备智能化转型的核心力量。

在课程的架构以及内容建设上,据团队负责人介绍,课程采用了“理论—案例—项目—实践”递进式结构,通过构建人工智能技术融合的理论课程核心模块、科研项目成果融入的专题工程案例、模型驱动+数据驱动的系统设计项目、产教协同的工程实践,形成“人工智能+专业教育课”的AI内涵,并基于信息化教育平台,将该课程建设成为“智慧课程”的呈现形式,实现人工智能“形神兼备”的高端装备系统设计与实践课程建设。

值得关注的是,着眼于为学生日后专业发展奠定基础,该课程专门设置了6学时的工程实践环节,并且依托位于长三角智能制造及装备创新港的数控机床功能部件共性技术工业和信息化部重点实验室开展课程实践。该实验室入驻了SCARA机器人、高速并联机器人、大导程内螺纹磨床、立式加工中心等各类产品,以及上述产品精度、刚度、可靠性等性能测试台等40余台套装备,以及各类检测工具、量具、传感器若干,为实践提供坚实的平台和设备基础。

现场性能分析

精密性能检测

创新设计指导

在人工智能技术快速发展的时代背景下,教育教学工作面临着深刻变革。面向未来,南理工将持续推动传统本科课程向数智时代转型,以人工智能技术变革赋能拔尖创新人才培养,从教学内容、教育理念、培养模式、管理机制、队伍建设、评价体系等多个维度开展深层次、系统性变革,聚力打造人工智能赋能教育教学改革的新范式。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线