为持续深化“大思政”实践教育内涵,学习和弘扬书院文化和历史,充分发掘传统书院的教育理念、学术思想、人文精神等,培养具有家国情怀、社会责任感和创新精神的时代新人,7月3日,江西应用科技学院“红烛先锋”实践队赴九江市白鹿洞书院开展以“穿越千年文脉,共探师道传承”为主题的暑期“大思政”实践活动,让青年学子在古今交汇中领悟历史底蕴、探寻文化魅力。

一、学——书院文脉赓续:沉浸式研学《揭示》中的知行合一教育哲学

学校专职教师罗曼丽带领实践队深入探访这一“天下书院之首”,通过沉浸式讲解与场景化教学,系统梳理了书院千年文脉及其对现代师范教育的深刻启迪。罗曼丽以朱熹复兴书院的历程为切入点,在礼圣殿、朱子祠、御书阁等核心场域,结合碑刻文物与建筑符号,阐释了《白鹿洞书院揭示》中“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的治学纲领,强调其“知行合一”的教育哲学与当代师范生“理论与实践贯通”培养目标的深度契合。尤其在明伦堂,教师聚焦朱熹邀请陆九渊讲学的典故,剖析书院“兼容并蓄”的学术精神,引导学生思考教育者应具备的开放胸襟与批判思维;活动中,教师们以“拜师礼”仪式强化尊师传统的当代传承,以拓印体验深化对文化载体的敬畏,引导学生将书院“观察-反思-实践”方法论转化为教学设计能力;借“枕流”石刻的寓意,启发师范生在信息洪流中坚守教育初心。

二、思——古今教育对话:跨时空诘问中的教育家精神传承

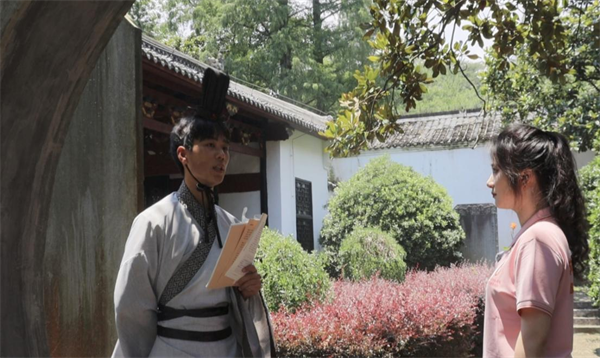

本次思政实践活动的核心环节,是以创新性的“古今对话”形式,策划并拍摄了主题视频《敬义之间:一场穿越八百年的教育诘问》。旨在打破时空界限,通过艺术化手法,让当代师范生与白鹿洞书院的灵魂人物——朱子朱熹,进行一场跨越八百年的深度“交谈”,在书院的历史场域中,生动演绎传统教育智慧与当代教育理念的碰撞、交融与传承。

视频脚本精心设计,以学校学生与“朱子”在白鹿洞书院的“偶遇”为线索,围绕教育的本质、知识的价值、学规的精神,以及“有教无类”理想的现实践行等核心命题展开对话。场景在古朴书院与现代校园间切换,光影色调流转,辅以水墨特效,营造出庄重深邃又富有活力的哲思氛围。拍摄过程中,实践队学生党员22本小学教育专业学生刘素素、郑晓斌不仅作为“演员”深刻体会了朱子教育思想的精髓,更通过“朱子”听闻后世“义务教育”普及、寒门学子得以广泛求学的震撼与感动,切身感受到中华优秀教育传统中“有教无类”崇高理想在新时代的辉煌实现,极大地增强了其作为未来教育者的历史使命感与职业认同感。朱子对“继往开来”“守‘敬义’之心,行‘知行’之要”的殷切嘱托,与学生对“为往圣继绝学,为万世开太平”的坚定回应,构成了视频的情感与思想高潮,将“教育家精神”中“心有大我、至诚报国”的理想信念,“言为士则、行为世范”的道德情操,“启智润心、因材施教”的育人智慧,“勤学笃行、求是创新”的躬耕态度融为一体。

三、践——文脉童趣转化:书院文化浸润下的儿童思政课堂实践

在白鹿洞书院文会堂书堂的典籍泛黄处,高校实践团队以千年文脉为弦、童心稚趣为调,在雕花木案与青砖砚田之间奏响了一曲贯通古今的思政教育乐章。团队成员深耕书院文化基因,将书堂内《白鹿洞书院揭示》的碑刻精髓转化为契合儿童认知的启蒙图谱——于古旧书架前拆解“为学之序”的成长密码,在木格窗棂的光影里演绎“待人接物”的礼仪故事,借活字印刷体验、古籍装帧手作等沉浸式教学,让“博学慎思”的治学精神化作可触摸的文化温度。课堂上,小朋友们或围坐先贤讲学处跟读“己所不欲,勿施于人”的千年哲言,或在传统投壶游戏中领悟“礼让为先”的君子之道,更在绘制书院书签时将“忠信笃敬的训诫融入缤纷色彩。实践团队突破传统课堂的时空边界,将社会主义核心价值观的培育嵌入学堂特有的“晨读午诵""问辨践履”场景,让“敬业”具象为临摹碑帖时的专注神情,让“友善”转化为协作完成书院模型时的温暖互动。当稚嫩的手指抚过书堂梁柱的历史纹路,当清澈的童声漫过廊庑间的千年学风,这场浸润式的精神对话不仅让书院文化的根脉在孩子心中悄然扎根,更让思政教育褪去生硬的说教外壳,化作滋养心灵的文化春雨。

当先贤教诲穿越时空与当代学人对话,当千年书院的梁柱纹路与孩童指尖相遇,这场以白鹿洞书院为课堂的思政实践,谱写了文脉传承的时代三重奏。以“学”溯源。师生在礼圣殿的碑刻与朱子祠的楹联间,触摸“博学笃行”的教育基因;以“思”叩问。《敬义之间》的镜头语言让朱熹的治学之问与师范生的教育之答碰撞出思想星火;以“践”育人。文会堂内稚童描绘的书签、诵读的箴言,将“忠信笃敬”的古老训诫化为润泽心灵的春雨。至此,书院不再仅是历史的标本,还是师者以知行合一解码教育真谛,学子在古今辉映中铸牢教育家精神,更以童趣化的文化播种,让中华优秀教育传统的根系深扎新时代土壤。这,正是对“为往圣继绝学”最生动的青春注脚。(来源:江西应用科技学院)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线