行走在求知的路上,榜样是旗帜,指引前进的方向。在图书馆里,他们笃学不怠、充实自我;在实训室里,他们勤奋苦练、精练技能;在竞赛场上,他们全力以赴、尽显风采......他们用行动诠释着坚持与热爱,用成绩证明着自己的实力与价值。今天,让我们一同走进通辽职业学院2023级护理专业四班张雪松的故事,感受那份源自他内心深处的力量与信念。

深夜的急诊室,一名开放性骨折患者被紧急推入,暗红的血液顺着扭曲的小腿不断滴落。血压监测仪的数字持续走低:80/50......75/45......70/40......

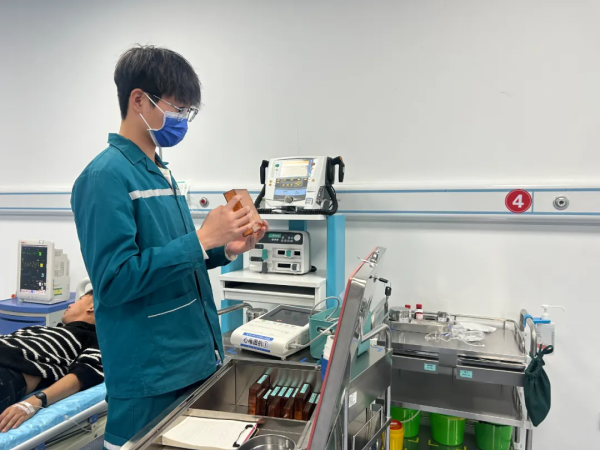

“静脉通路!立即扩容!”主治医师的吼声刚落,作为实习护士的张雪松立即配合带教老师展开抢救。在老师指导下,张雪松迅速协助建立静脉通路,沉稳地完成了穿刺操作,动作精准而利落。

当500ml生理盐水开始滴注时,监护仪上的血压曲线终于出现向上的拐点。抢救灯刺眼的白光下,N95口罩上洇出深色的痕迹,那天起,张雪松的实训笔记多了一行红字:“在急诊科,11秒不是一个数字,而是一个人能否继续奔跑的距离。”

从懵懂迷茫到职业觉醒

“当时选择通辽职业学院的护理专业,其实并没有太多规划。”张雪松轻轻摩挲着那双手,眼神中闪过一丝追忆。“308分确实是个尴尬的成绩,填报志愿时只想着能有学校录取就好。”而看似随意的选择,却在时光的淬炼中,悄然改变了他的人生轨迹。

初入校园时,这个沉默的男生总坐在实训室最后一排。直到那堂急救课上,老师演示心肺复苏时说了句:“在急诊科,你的双手就是患者的第二次心跳。”这句话就像一束光照进了他的心里,仿佛找到了人生的方向。在护理系老师们的指导下,他开始系统钻研内科、外科、妇产科、儿科等临床学科,将解剖学、生理学等基础理论反复咀嚼消化,每天在实训室都能看到他对着模型人反复练习按压的动作和调试呼吸机时专注的眼神。

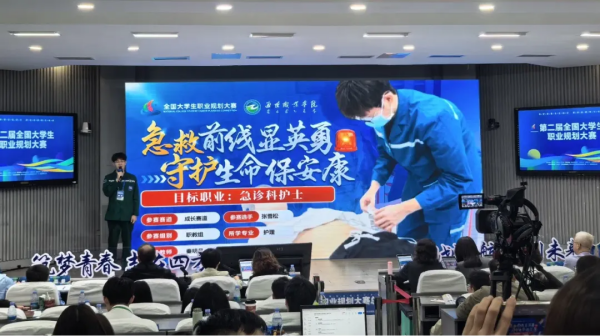

如今,曾经迷茫的少年已能熟练操作15类急救设备,他的静脉穿刺成功率在同期实习生中名列前茅。在2025年全国职业规划大赛上,在老师的指导下,他以精彩求职的表现,获得评委一致好评,最终斩获金奖。领奖台上,他举起的不只是一座奖杯,更是一个职教学子对职业信仰的郑重宣言。那天晚上,他在日记本上写道:“如果308分是我的起点,那么急诊科就是我的战场。”

从职业规划到职业信仰

邀请毕业生回校作职业分享是护理系一直以来的传统,在蒙东3.8万名注册护士中,31.43%的护士都是通辽职业学院的校友,他们扎根基层、默默守护的事迹,深刻诠释了“护士”二字背后的责任,也让张雪松触摸到了白衣之下千万生命的托付。

在一次毕业生分享会上,李宇学长讲述了自己参与郑州“7·20特大暴雨救援的经历”,张雪松坐在台下,当听到他到“急诊科是离死神最近的地方,也是创造奇迹最多的地方。”时,他眼中仿佛看见了那些在生死边缘徘徊的生命,也正是这句话点燃了他对急诊护理的热情,更加认识到这份工作的神圣使命。

2024年的寒冬,张雪松开始了为期60天的急诊科定岗见习。这段经历让他完成了从实训室学霸到临床战士的蜕变——35次急救跟车、208小时临床护理、76人次抢救参与,这些数字背后是一个个惊心动魄的生命故事。

12月23日深夜,四名一氧化碳中毒患者被同时送入急诊科。连续工作十多个小时的张雪松立即投入战斗:建立双静脉通路、调整高流量氧疗参数、监测血气分析......当最后一名患者转危为安时,窗外已泛起晨光。

望着监护仪上平稳跳动的绿色波形,他突然明白,原来在生与死的交界处,每一次精准的穿刺、每一毫升精准给药的液体、每一秒及时的判断,都是对生命的庄严承诺。他轻轻抚平皱褶的实习手册,在晨曦中走向下一个待诊的床位,身后墙上的时钟指向新一天的开始,分针与秒针永不停歇地画着生命的圆周。

2025年5月,回到校园的张雪松又投入到新一轮的比赛备赛当中,这个怀揣“全能型急诊护士”梦想的大男孩,正将教科书上的理论转化为抢救室里的实战能力。在急诊室里,没有硝烟,却有最激烈的战斗;没有勋章,却有最珍贵的胜利——生命的延续。只要警报响起,以张雪松为代表的职业学院护理系学子们都会披上白甲,冲锋向前。正如张雪松所说,“监护仪跳动的急诊科永远是我的战场!”(通讯员:吕彤)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线