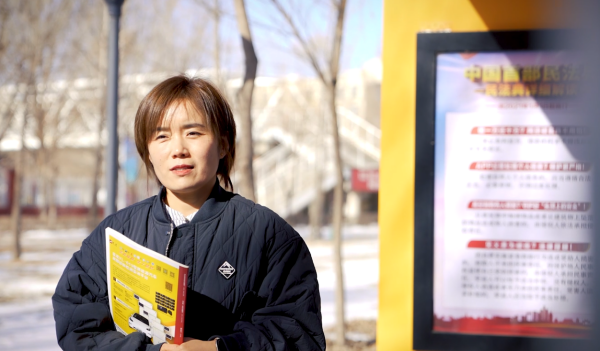

张永娇,通辽职业学院妇联副主席、法制教育处综合科科长。从教十余载,她始终坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,将民族团结进步事业作为立德树人、履职尽责的基础性工作抓紧抓实。展现出新时代教育工作者的使命担当。曾获评通辽市“法治人物”、通辽市“感党恩、听党话、跟党走”主题征文一等奖等多项荣誉。在2025年通辽市民族团结进步表彰大会上,被授予“通辽市民族团结进步模范个人”荣誉称号。

党建深耕教育帮扶 推进共有精神家园建设

作为青年教师,她始终将“把铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和民族地区各项工作的主线”以及“认真做好推广普及国家通用语言文字工作”的要求牢记于心。怀揣“让每个孩子享有公平而有质量的教育,让民族团结进步的种子在校园生根发芽”的初心,积极投身到教育帮扶事业中,主动请缨担任挂点帮扶教师,深入科尔沁区、扎鲁特旗十余所民族语言授课学校,用教育的光芒照亮民族地区孩子的成长道路。

在帮扶过程中,面对部分学生国家通用语言文字基础薄弱,教育教学资源受到限制的挑战,她带着帮扶日志详细记录学情特点与教师需求,创新搭建“高校—民族学校”师资培训平台,邀请普通话测评专家,采用“线上理论+线下实操”模式开展专题培训13场,助力110余名教师提升语言教学能力。

为推动先进教学理念在民族语言授课学校落地,她积极促成其与国家通用语言文字学校建立“校际结对共建”机制,组织跨校教研28次,联合开展“同课异构”30余节。她主动参与自治区统编教材进校调研培训,把前沿的教学经验转化为实操方案,形成“调研—培训—实践—反馈”闭环帮扶模式。

教育帮扶以来,取得显著成效。多名教师在市旗两级教学奖项中获奖,学生国家通用语言文字水平显著提升,在全旗统考中平均分提高20分。她顺利结题自治区统编教材 “铸魂工程” 专项研究课题。其帮扶模式作为典型在全市推广,成为教育促团结的生动实践。

夯实法治基石 守护民族团结进步稳定

民族团结是生命线,法治是民族团结保障线。作为法治教育工作者,张永娇将法治与民族团结进步教育深度融合。她在《中华民族共同体概论》《道德与法治》课程中开设“各民族一律平等的宪法保障”专题,用“案例讲解+小组辩论”的方式深化教学,让学生切实体会“合法权益皆受保护”的法治温度。

为让教育与法治相得益彰,她构建“理论+实践+服务”的普法生态,策划系列“沉浸式”普法活动。一是组织“民族法治故事分享会”,邀请维权亲历者现身讲法,让抽象法律条文转为可感可知的生活故事;二是开展“情景剧+模拟法庭”,选取典型纠纷案例,引导学生在“法官”“当事人”身份切换中感受法律公正;三是组建“法治+民族团结”青年法学社,深入社区提供法律咨询500余人次。

针对学生在生活、就业中遇到的权益困惑,她推动成立全区高校首家人民调解委员会,选配民族政策法律法规教师与思政辅导员担任专职调解员,开设“一对一法律咨询日”,累计为200余名学生解决租房纠纷、就业协议等问题,用法治为学生成长兜底。在她的带动下,其科室荣获2024年全国“八五”普法中期表现突出单位,树立了普法宣传教育与民族团结进步工作的标杆。

织密巾帼纽带 凝聚交往交流交融共识

妇联是各族姐妹的“娘家人”。作为副主席,张永娇始终将民族团结进步理念深植于妇女工作的每个细节。她深知“精准关爱”是拉近距离的关键,牵头为女职工建立“关爱档案”,细致记录每位女职工家庭状况与实际需求,让异乡女职工真切感受到“组织就是后盾”的踏实。

为促进女职工相知相亲,她精心打造“巾帼+民族团结”特色活动矩阵,组织体验哲里木版画的刀刻韵味、宫廷掐丝珐琅的点蓝精妙,让艺术创作成为促进各民族交往交流交融的生动实践。举办“最美家庭”评选,通过故事分享会、家风展传递“石榴籽紧紧相拥”的理念。

面对学生因饮食差异、民俗不同产生的困惑,组建“互助小组”,通过食堂“拼餐”、体验民俗活动、专业课“互助”互促共融。通过互助学习,学生获第十二届中国TRIZ杯大赛全国一等奖,用现代设计传播民族文化。

为让每位女性感受到“娘家人”的坚实依靠,她推动成立“妇女维权工作室”并开通24小时热线,提供“一对一”法律帮扶与心理疏导。曾有先天性肢体残疾的女学生因求职碰壁丧失信心,经她多方联系沟通岗位适配方案,最终顺利就业。

从支教讲台到法治课堂,从妇联服务到文化活动,张永娇用实际行动书写守望相助的故事,用教育的温度、法治的力量和巾帼的担当,将铸牢中华民族共同体意识贯穿于教学、普法、妇联工作,融入日常、化作经常,以“功成不必在我,功成必定有我”的担当,让民族团结之花在校园内外常开长盛。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线