“港与刚”——这是西安交通大学高端装备研究院院长陈雪峰教授为他正在构思的书取的名字。“港”是创新港的“港”,“刚”是刚强的“刚”。

这个名字背后,藏着一段“硬核”往事:8年前,在一片农田之上,占地5000亩(一期)的中国西部科技创新港拔地而起,48栋巨构、160万平方米的建筑、29个研究院、300多个科研平台和5000多套住房,在短短3年多的时间内落成,刷新了高等教育建设史的新记录,创造了“改革速度”和“交大奇迹”,这在当时的大学建设中几乎是不可想象的壮举。

“只有刚强的意志才能干成。”作为亲眼见证和亲身参与创新港诞生、成长、壮大的陈雪峰教授说。

这段往事,是陈雪峰教授科研生涯的缩影。他创建和带领的高端装备研究院作为西部科技创新港(西安交大创新港校区)建设的首批研究院,其成长发展的历程与创新港的发展融为一体,休戚与共。

如同创新港一样,从零开始,从无到有,从摸索前进到前景越来越清晰,他与他的团队的每一步都走得坚定而硬核。作为高端装备研究院的负责人,他带领团队,瞄准国家战略需求,在科研“深水区”和“无人区”中开辟新路,用他的话来说:“科研不是闭门造车,而是与国家需求的‘双向奔赴’。”

创新港鸟瞰图

高端装备研究院:从农田到太空的硬核突围

“说起高端装备研究院我就蛮有感情的,这个故事讲不完。”谈起高端装备研究院,陈雪峰教授眼中闪烁着炽热的光芒,那是他对自己科研事业的深深热爱与自豪。

“在研究院命名时,经历了一番激烈的讨论。有人提议叫‘高端装备设计与制造研究院’,有人觉得‘高端装备设计制造与运维研究院’更全面,但大部分老师觉得太长太具体了,大道至简,于是决定言简意赅,就叫‘高端装备研究院’。”他说。

西安交通大学高端装备研究院大楼

名字定好了,牌子挂起来了,可陈雪峰教授的压力却更大了。“真正的挑战在于定位。这么大的楼,这么壮观的牌子,我们到底该研究什么高端装备?”他深知,高端装备必须对接高精尖产业需求,服务国家重大战略需求。

“传统机械方向,难以支撑装备向高端化发展。”陈雪峰教授说,“爆震发动机、单级入轨火箭、光刻机——这才是真正的高端装备,也才是我们的目标。”

然而,技术突破并非易事。单级入轨技术需要解决发动机推力、材料耐高温、高安全控制与运维保障等一系列难题,陈雪峰教授带领团队从基础研究做起,一步步攻克技术瓶颈。在他的带领下,聚焦航空发动机故障诊断与智能运维、空天动力数字孪生与容错控制、具身智能检测机器人等前沿领域,取得了一系列令人瞩目的成果。他透露,团队参与了若干国家重大工程、牵头一系列千万级重大任务,并在航空发动机、直升机、火箭动力等重大装备故障诊断方面取得了突破性进展。

高端装备远程智能监控大数据中心

科研成果转化:从“鸿沟”到“握手”的双向奔赴

科研成果转化,是产学研用结合的关键,也是高校与产业深度融合的突破口。然而,这条道路并不容易。

“高校科研成果大多处于技术成熟度1-4级,而企业需求处于7-9级,这中间存在着不小的鸿沟。虽然各地都在学习‘斯坦福大学与硅谷的产学研模式’,试图抹平这道鸿沟,但现实是,大学科技园、成果转化中心等机构尚未实现遍地开花,成果转化的效果也参差不齐,这个鸿沟依然存在。”陈雪峰教授说。

“就我们陕西或者说整个西部地区来说,科研成果转化相对是比较困难的。”他坦诚地说。

“我们的成果想实现本地转化,在本地找到配套产业存在一定的困难,而在长三角、珠三角等产业链较为发达、完整的地区,则比较容易实现,这就是现实的差距。”

在他看来,造成这一困境的原因是多方面的。从地域角度看,西部地区配套不足,产业链不够完整,商业生态不完善,企业对接相对比较困难。此外,如何做好全链条服务也是一大问题。“科研人员习惯在实验室从事基础研究,企业则比较看重即时效益。无论是高校还是产业界,都需要进一步改变思维模式,提升服务意识,加强沟通协作。”

当然,高校教授自身也存在一些问题。“有时候觉得我们自己的成果无比珍贵,没有一大笔经费就不愿意转化,这种心态也不利于成果转化。”陈雪峰教授直言不讳。

多年来,通过不断努力和探索,他的团队在成果转化方面积累了宝贵经验,并取得了显著成绩。据科学信息分析机构爱思唯尔的统计数据,截止目前,陈雪峰教授发文收获31650次引用,连续四年入选爱思唯尔中国高被引学者榜单。其中共有97篇文章获得119项中外专利的引用,这些专利的申请公司包括了通用电气、IBM、沙特阿拉伯国家石油公司、日立公司、中国航发、中国铁建重工集团股份有限公司等国内外知名企业,体现了陈雪峰教授及其团队科研工作的广泛社会影响力及成果转化效果。

在采访中,他分享了一个成功案例。是一个直升机HUMS系统列装的项目。

“曾有一个企业面向全国发布合作需求,通过一篇论文找到我们,于是便来学校考察,当时计划合作的只是一个20万的小项目。”他回忆到,当天通过座谈和实验室参观,我们有了充分的交流,并现场演示技术优势和仔细讲解技术细节。最终,我们的合作从20万的小项目变成了320万的大项目,且整个合作过程都非常顺利。”

“成果转化不能太过功利化。”他笑着说,“很多时候,机遇巧合加上合理的期望,才能让合作顺利开展。”陈雪峰教授这样总结,“还有很重要的一点,科研人员需要产教融合,真正去了解产业一线的情况,去了解企业的需求。”

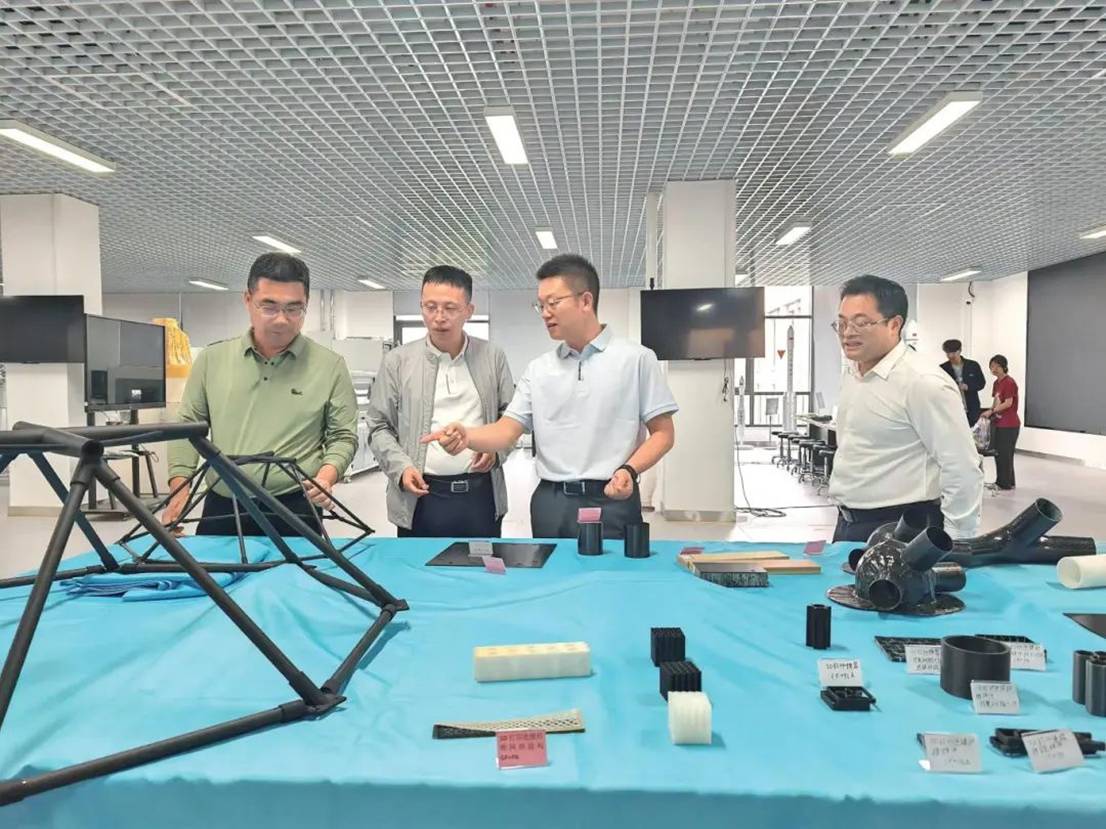

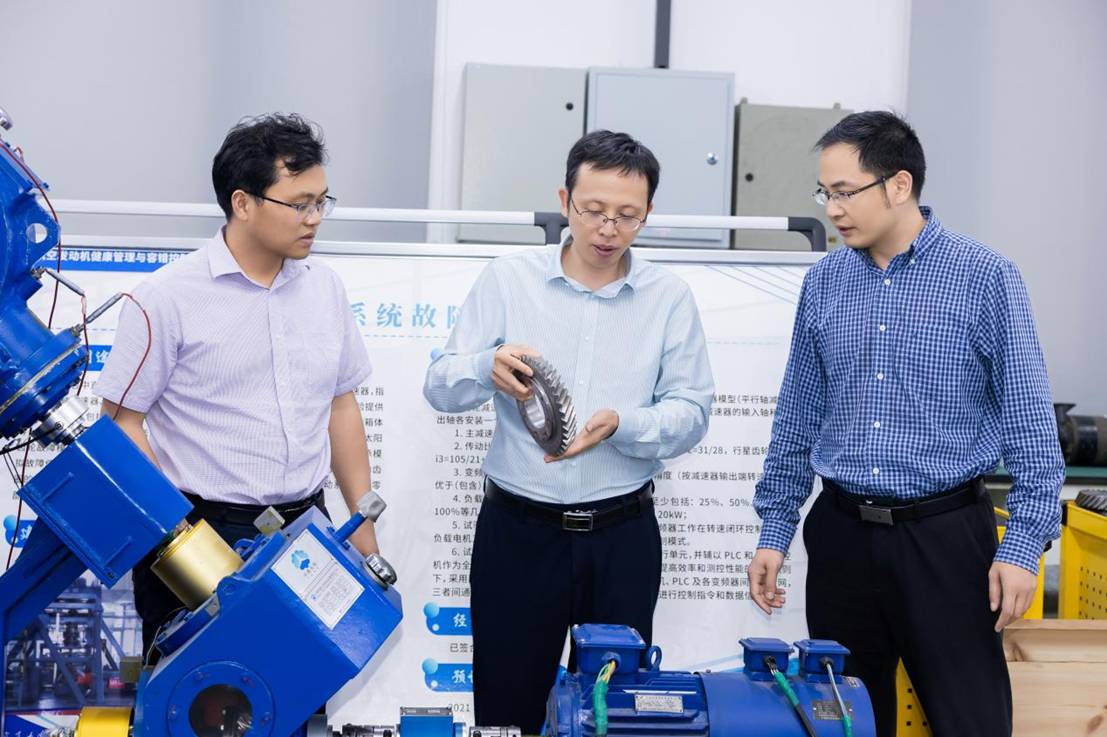

与太行国家实验室交流研讨

与航天六院校企科研人员讨论发动机结构轻量化设计

与中国核电工程有限公司交流研讨

与智能机器人共舞:高危岗位的“终极替代”

在高端装备研究院的所有项目中,智能检测机器人无疑是一颗璀璨的新星。陈雪峰教授对这个项目倾注了大量心血,他满怀激情地介绍道:“我对这个项目特别看好,投入了大量的人力和物力。”

项目的灵感源于一次部队之行。当时,陈雪峰教授看到了部队飞机发动机检测的艰难现状,士兵们在恶劣的条件下进行着高强度的人工检测工作,这让陈雪峰教授萌生了用自动化检测来改善这一状况的想法。

“飞机降落后,发动机尚未冷却,士兵就冒着高温钻进狭小的进气道,拿着一个手电筒去检测叶片裂纹。高温、狭小的空间,每一次检测都像在‘玩命’。”他感慨地说,“还有三人配合检测的场景也很触动我:一人蹲在地上摇发动机,一人探测,一人观察,摇发动机的人摇上6个月就会患上腰椎间盘突出。这么先进的发动机,检测方法却如此原始,我就想着一定要用自动化检测来改变这一现状。”

恰逢机器人技术兴起,当时,他看到国外某公司展示的机器人检测发动机的构想视频,于是便果断申请了项目开始干。

如今,项目即将结题,并已辐射出多个横向课题。“我的横向课题大多是企业主动找来的,项目干得好不好,就看企业愿不愿意继续给任务。在机器人项目上,上海、北京等地的多个高精尖企业来找我们合作。”他自豪地说。

“现在,我们辐射的企业已经完全突破陕西和西部,突破地域限制,只要是能对接到相关的行业产业,我们就积极地去双向奔赴。”

陈雪峰教授对智能检测机器人的未来充满信心。他展望道:“未来,无人值守是关键。机器人与人工智能结合的具身智能,将成为核心发展方向。”

他描绘了一个充满科技感的未来场景:4个人形机器人+1个机器狗,组成一个高效的检测团队。

“唐僧西天取经是‘四人一马’,我的一个实验室是‘四人一狗’”他笑着说,“我的‘四人一狗’智能检测团队,如同厉害的唐僧师徒一样,能够轻松自如地完成各种条件下的检测探测任务,这不仅适用于发动机检测,还将覆盖更多高危领域的故障检测和安全巡检。”

智能检测机器人平台

寄语青年科研人才:焦虑无用,实干为王

作为在科研一线奋战了二十余年的科研“老兵”,青年科研人才的培养,一直是陈雪峰教授关注的焦点。他坦言:“当前,全球科研领域呈现紧缩态势,部分国家大幅缩减高校科研预算。受宏观经济形势影响,我国科研经费总量增速亦有所放缓。”

然而,挑战与机遇并存。“近年来,中国的产业和企业在不断发展壮大,据官方统计的 R&D 经费(全社会研究与试验发展经费)中,我国企业在该经费投入中占据主导地位,企业占比持续稳定在80%左右。企业的创新投入意愿强烈,创新动力十足。这也为青年科研人才的发展提供了新的机遇。”

“寒冬只是表象,机会仍在。”他说,“关键是认清大势,找准方向。”

现在,随着国家战略层面的需求,从事科研的人越来越多,青年科研人才面临的压力也比较大。“我经常对团队里的年轻人说,首先不要焦虑,焦虑没有用。以前的成功模式已经无法复制,大家要调整心态,聚焦现实需求,稳步前行。”

“要做真科研,能否真正解决实际问题才是关键。”他强调道。为此,他对团队老师提出严格要求:“每位从事应用基础研究的团队成员均须主持企业委托的横向课题,企业横向项目是科研成果用于解决实际问题的重要载体与实现形式,这在某种程度上说明研究成果具备明确的应用前景和产业化潜力。若企业不愿委托项目,则表明其研究或过于超前,或缺乏应用场景。”

“这不是残忍,而是逼大家直面市场需求。”他说,“科研要‘破四唯’与‘立新标’并举,让科研人员聚焦产业发展和国家需求,做‘脚踏实地’与‘顶天立地’的研究,打通创新链与产业链,真正做到科学研究服务于产业发展并推动技术革新,为经济进步和科技强国凝聚核心竞争力。”

陈雪峰教授与团队青年科研人员一起工作

当前,我国正以教育强国建设为锚点,以教育、科技、人才一体化的战略布局为引擎,推动整个国家的高质量发展和综合国力的跃迁。而陈雪峰教授团队的实践,恰是这一宏大叙事中的鲜活注脚:

科研不是闭门造车,而是与国家需求的“双向奔赴”。

从产学研用的硬核突围,到“四人一狗”的未来蓝图,再到青年科研人才的务实培养。在科研强国的道路上,我们需要更多像陈雪峰教授这样的“刚强”领航者——用硬核技术破解“卡脖子”难题,用务实态度推动科研转化,用长远眼光培养创新人才。

当更多高校和教授不仅能走上讲台、走进实验室,更能走进企业,走进产业一线,当更多企业敢于、乐于“为高校的科研买单”,我们看到的不仅是高校科研与产业升级的共舞,更是一个文明古国向教育强国、科技强国和制造强国跃迁的生动实践。

作者:中国教育在线 黄卓

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线