将时光的指针拨回1955年。这一年,25岁的朱继梅以满分通过毕业论文答辩,从交通大学机械系毕业并留校任教,同年加入中国共产党。“入党宣誓仪式我至今仍然记得很清楚,是在交通大学大礼堂里。那一刻我心里倒是很平静,因为加入党的组织、投身党的事业,是我已经做好的决定,是经过深思熟虑的。”“忘我”“为党”,朱继梅从入党第一天起就在心里暗暗定下了誓言。这一承诺,就是66年。1957年,朱继梅所在的机械原理及机械零件教研室计划西迁。在家里,他排行老大,五个弟弟妹妹都在外地上学,家中父母也已年过六旬。前往千里之外的大西北,意味着年迈的父母将会无人照顾,而作为教研室近20人中唯一的党员,朱继梅几乎没有迟疑,坚决拥护党中央决定,毅然踏上了西迁征程。“那时候想得很简单,作为一名党员教师,我就应该起表率作用。”朱继梅说。新中国成立后,国内基础学科力量还相对薄弱,与美国、苏联等世界大国仍有较大差距。因此,建立一系列相应的新工科专业,其重要意义不言而喻。1959年,朱继梅任西安交大应用力学教研室党支部书记,与学科主要带头人朱城教授共同领导建设应用力学。然而,在刚开完会第二天,朱城突然离世,应用力学的建设面临巨大难题。“当时国内应用力学相关领域还是一片空白,我们只能摸着石头过河。查文献、问专家、想办法,一步一步摸索。”那段时间,朱继梅翻遍了国外所有的相关资料,还专门赴北京向钱学森校友请教,忙得不亦乐乎。“从确立培养目标,到准备专业教材、制定教学计划,经过大家的不懈努力,终于把这个专业建起来了。”1960年,应用力学专业面向大三学生正式开课,朱继梅负责讲授《振动力学》课程。他还带领教研室成员,建设了国内第一所力学实验室。

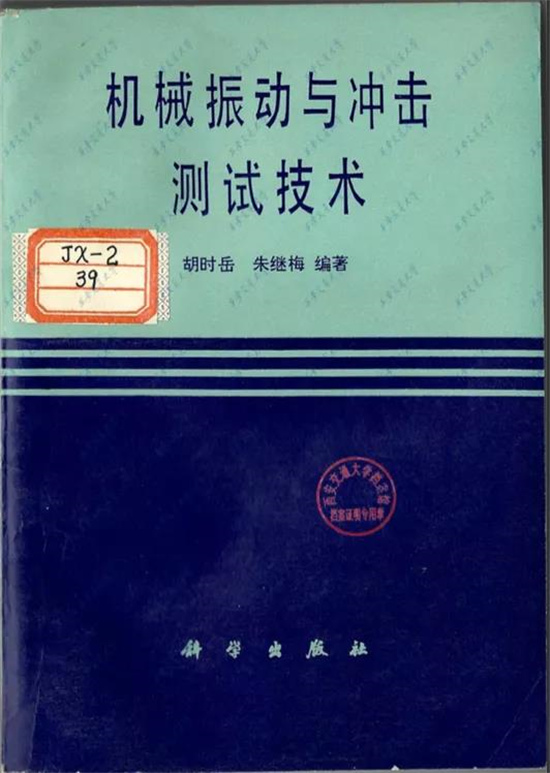

朱继梅教授参与编著的《机械振动与冲击测试技术》专著

“走在党指引的道路上,我觉得心里很踏实,生活很有意义,前进更有目标,从来不知道什么叫空虚。”朱继梅感慨,“我总觉得自己为党工作得不够,总想能继续为党的事业再出些力,哪怕能加一块无论怎样小的砖,都是好的。”

“我始终对交大有着深厚的情感”

2016年,朱继梅教授受邀参加交通大学建校120周年暨迁校60周年校庆,回到了阔别已久的母校。那一年,他已是86岁高龄。

2016年4月,朱继梅教授(左三)见证唐照千塑像落成

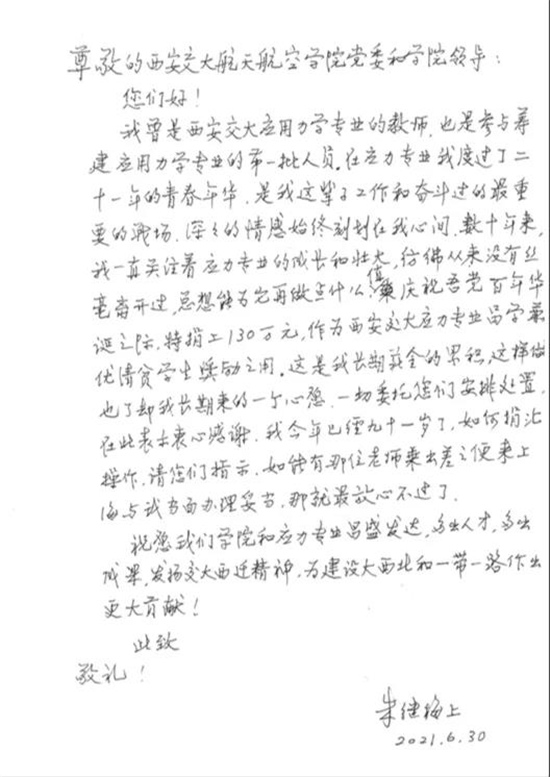

“我在交大求学,毕业后又在西安交大应用力学专业度过了21年的青春年华。这里是我这辈子工作奋斗过最重要的战场,我非常怀念那段时光。”走在学校的梧桐大道上,看着道路两侧的梧桐已高耸入云,有双手合抱粗,朱继梅的心里泛起一股暖流。令他无比欣慰的是,自己参与筹建的专业经过60余年发展,早已根深叶茂,在学科建设、人才培养、科学研究、国际交流等方面成果丰硕。1985年,学校建设了“机械结构强度与振动国家重点实验室”,是我国建成的第一个国家重点实验室;2007年,获批力学实验教学国家示范中心建设单位;2017年,力学学科成功入选国家“双一流”建设学科名单。多年来,学校为国家培养了一大批高级力学专业优秀人才,为建设大西北创造了多个“第一”……“数十年来,我一直关注着西安交大应力学专业的成长和壮大,仿佛从来没有离开过,总想能为它再做点什么。”朱继梅眼神里闪烁着光亮。

熟悉朱老师的人都知道,他俭省了一辈子,退休后依然将工资悉数存下支持教育。“我住在老年公寓,平日里也没有额外的开销,生活足够了,家人们也很支持我这一决定。”朱继梅说,“这笔钱如果能帮助到孩子们,那才真正发挥了价值。”

航天航空学院院长申胜平(左)、党委书记李小跃(右)向朱继梅教授(中)汇报商讨教育基金实施细则

老老实实做人,踏踏实实做学问。交通大学朴素的学风影响了朱继梅的一生。

“未来是属于你们年轻人的,你们重任在肩。”朱继梅正身说道,“西安交大发展前景光辉灿烂,也希望交大年轻一代能够继承发扬优良传统,为西部发展、国家建设奉献智慧和力量。”

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线