探索构建医学人才发展新标尺-滨州医学院学业评价体系改革启新程

随着《中国医学教育标准 - 临床医学专业(2022 年版)》的深入落地,以及教育部在教育评价改革中 “强化学业评价育人导向、提升评价科学性” 的明确要求,我国临床医学教育领域正掀起一场以质量提升为核心的学业评价体系重构热潮。当前,临床医学教育面临 “标准落地不扎实、岗位胜任力培养与评价脱节、人才培养与行业需求适配度不足” 等现实挑战,传统学业评价模式侧重知识考核,已难以满足新时代临床医师“知识、能力、素养” 三位一体的培养要求。在此背景下,滨州医学院主动探索学业评价体系优化路径,着力破解“重知识轻能力”困境,为应用型临床人才培养注入新动能,成为临床医学教育改革的生动实践。

一、锚定 “标准 - 胜任力 - 人才培养” 三轴同频,构建科学精准的学业评价指标体系

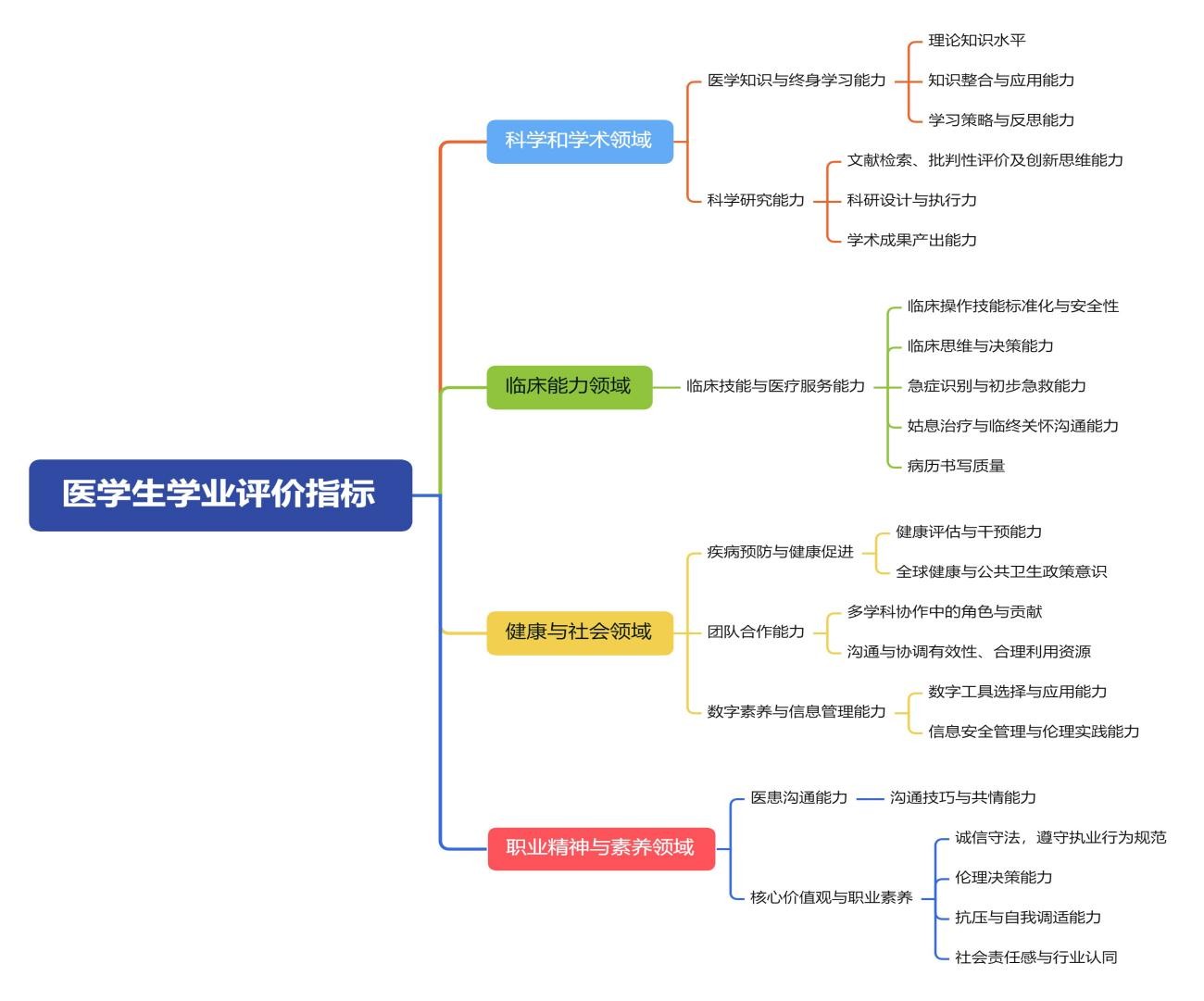

为精准对接新时代医学教育发展需求,滨州医学院教务处牵头组建由骨干教师、行业专家、临床医师构成的专项团队,系统解构《临床医学专业标准》核心要求与《临床医师岗位胜任力模型》关键维度,将抽象的毕业要求转化为具体可衡量的行为指标。团队紧密结合学校人才培养方案,通过多轮论证与修订,形成覆盖 “科学和学术、临床能力、健康与社会、职业精神与素养”4 个一级指标、8 个二级指标、22 个三级指标的《滨州医学院临床医学专业学业评价指标体系》,并配套编写《医学生学业评价工具说明手册》,实现评价指标 “可观测、可记录、可分析”,全面打通医学教育国家标准与学校人才培养实践的衔接通道,为学业评价提供科学依据。

图1 学业评价指标体系

二、聚焦教师评价素养提升,筑牢学业评价改革落地根基

“评价改革的关键在教师。”教师作为评价实施的核心主体,其评价设计能力与结果应用能力直接决定改革成效。针对学业评价体系改革对教师提出的 “双提升” 要求,一方面提升教学评价设计能力,另一方面强化评价结果应用能力。学校围绕“如何将评价指标融入教学实践”,明确五大核心问题导向:一是课程目标与临床医学专业认证指标的精准对接;二是通过案例教学、项目式学习等活动设计提升学生知识运用与创新能力;三是科学选择信息化评价工具衡量学习成效;四是合理分配 “知识 + 能力 + 素养” 三维度成绩权重;五是基于评价结果提供个性化学习指导。

为帮助教师破解实践难题,学校构建 “分层培训 + 专项指导 + 检查促改” 三位一体的教师评价能力提升体系。教务处以 “形成性评价”“信息化评价工具应用” 为主题,累计开展校本培训 4 场、教学医院巡讲 6 场,覆盖校内教师与临床带教人员 730 人次;联合 “智多分”“雨课堂” 等平台开设信息化评价工具实操训练营,指导教师将在线测试、课堂互动、过程性数据追踪等功能应用于500余门课程,实现评价过程数字化、精准化。

图2 智多分考试数据监控

图3 雨课堂课堂数据统计及学生群体与个人成长画像

在评价体系框架下,学校鼓励教师开展评价创新,赋予教师课程评价活动设计的自主权。医用物理学教研室将传统 “客观习题” 考核模块升级为 “客观习题 + 主题探究报告”,引导学生组队完成 “物理规律与医学现象” 探究小课题,激发学生创新思维,课程优秀率从 2020 级的 12% 提升至 2024 级的 22%。病理学课程依托中国大学 MOOC 自建 SPOC 平台,推行 “线上任务点学习 + 线下翻转课堂” 混合式教学,将过程性学习数据实时纳入成绩评定,课程优秀率从 2019 级的 10% 跃升至 2022 级的 40%。生物化学教研室借助中国大学 MOOC 慕课堂构建全过程考核评价体系,有效提升学生学习主动性,课程优秀率从 2020 级的 0.34% 提高到 2023 级的 12%。

在临床能力培养方面,学校通过 “客观结构化临床考试系统(OSCE)” 平台,为学生临床思维训练与技能考核提供有力支撑。依托完善的评价与训练体系,学校近五年执业医师资格考试通过率持续高于全国平均水平,且逐年提升,充分彰显评价改革对人才培养质量的提升作用。“过去评价学生只看考试分数,现在要综合考量临床能力和职业素养,虽然工作量增加了,但看到学生能独立处理简单病例、主动关心患者,觉得很有价值。” 附属医院内科带教医师表示,通过 OSCE 评价培训,自己不仅掌握了更科学的临床技能评分方法,还能更精准地发现学生能力短板,为个性化指导提供方向。

此外,学校建立 “学生 - 教师 - 专家” 多级学业评价反馈机制,每学期组织学生满意度调查、任课教师教学反思、同行专家评议,将评价结果分层反馈给学生(用于改进学习)、教师(用于优化教学)、教育管理部门(用于完善培养方案),形成 “评价 - 反馈 - 改进” 的闭环管理,推动学业评价持续优化。

三、创新多元评价实践,赋能应用型医学人才成长

为打破课堂评价局限,滨州医学院将评价场景延伸至课外实践,构建 “课堂学习 + 创新实践 + 社会服务” 多元评价体系。学校设立大学生创新创业训练计划、医学学科竞赛、公益医疗志愿服务等实践项目,将学生参与情况、项目成果、服务时长等数据统一纳入学生管理系统,形成动态更新的 “学生能力画像”,为评奖评优、推免升学、就业推荐提供多维度数据支撑,真正实现 “以评促学、以评促发展”。

“医学教育的核心是培养能守护生命的医生。” 滨州医学院此次学业评价体系改革,既是对国家医学教育标准化、规范化发展要求的积极响应,也是学校 “以学生为中心” 办学理念的深度实践。未来,学校将持续聚焦医学教育发展新趋势,进一步优化评价指标与工具,推动 “教 - 学 - 评” 深度融合,为培养更多具备 “仁心、妙术” 的高素质应用型医学人才奠定坚实基础,为我国医疗卫生事业发展注入更多力量。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线