专家云集 立体交融——青岛大学“新能源+”学科群建设蓄力启航

11月21到22日,青岛大学“新能源+”学科集群紧紧围绕“国家所需、未来所向”,邀请中国科学院院士、教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会主任何雅玲、行业领域内国家杰青,长江学者等近50位专家教授莅临指导,加强有组织学科集群建设,“专家云集,立体交融”完成“1+1+1”多项目成果推进,实现教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展。

揭牌一个山东省先进储能技术重点实验室。21日下午,青岛大学副校长李荣贵主持山东省先进储能技术重点实验室启动仪式暨战略咨询与学术委员会成立大会。重点实验室依托青岛大学物理科学学院、机电工程学院建设,在科研平台布局、团队建设和学科发展方面得到了物理科学学院的有力支撑,是“新能源+”学科建设的重要组成部分。青岛大学党委书记胡金焱与中国科学院院士何雅玲共同为实验室揭牌。实验室主任、青岛大学党委常委、副校长何燕教授全面汇报了实验室未来建设规划。大会聘请何雅玲院士担任实验室战略咨询与学术委员会主任,国家杰青、南京理工大学副校长李强教授,国家杰青、华南理工大学梁振兴教授担任副主任,并向王如竹、张兴等二十余位知名专家学者颁发了委员聘书。与会院士、专家围绕实验室发展方向、关键技术突破及产学研融合等议题进行了深入交流,提出了宝贵建议。合作企业代表山东大展纳米材料有限公司和今朝时代股份有限公司分享产业前沿需求与合作展望。

组织一场能源动力学科建设论证会。22日上午,校党委常委、副校长李建波主持能源动力学科建设论证会。会议特邀国家杰青、上海交通大学王如竹教授任组长,清华大学、华中科技大学等国内知名高校及科研院所的十余位国家级高层次人才组成专家团,为学校能源动力博士专业学位授权点申请及学科长远发展把脉问诊、指明方向。学校学科办负责人,机电工程学院、电气工程学院、物理科学学院负责人及教师代表参加论证会。何燕恳请专家组为学科发展多提宝贵意见,并指导相关学院认真汲取专家智慧,将论证成果切实转化为学科建设的强大动力。机电工程学院院长李延辉就能源动力博士专业学位授权点的申请筹备情况,从学科基础、特色方向、师资队伍、人才培养及未来规划等方面作了详细汇报。

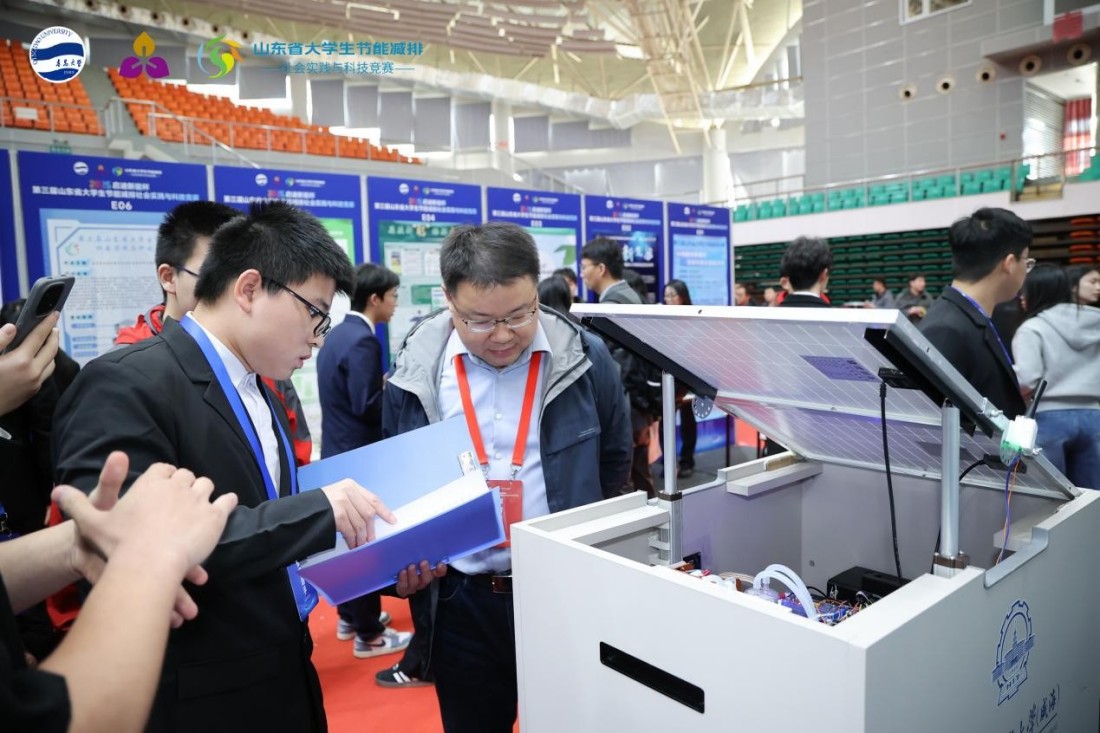

承办一项省级大学生节能减排社会实践与科技竞赛。21到22日,“启迪新能杯”第三届山东省大学生节能减排社会实践与科技竞赛在青岛大学浮山校区进行。大赛自三月份启动以来吸引全省多所高校广泛参与,共有44所高校报名参加,提交有效作品958件。

校党委常委、副校长何燕作为“山东省节能减排社会实践与科技竞赛”竞赛委员会主任主持开幕式。开幕式上,胡金焱对莅临大赛的领导、专家,各兄弟高校的老师、同学们表示热烈欢迎。他以“历史久”“学科全”“规模大”“成长快”和“贡献大”全面概括近年来学校高水平发展成果,并结合党的二十届四中全会精神及竞赛“节能减排、绿色能源”主题,号召广大学生以时代之问,激发创新之智,以躬身之行,检验所学之效,充分展现敏锐的创新思维、扎实的专业功底和心系家国的担当情怀。他表示,希望以此次竞赛为契机,凝聚共识、加强合作,共同书写绿色转型发展和生态文明建设的新篇章。何雅玲院士结合国家政策说明全国节能减排竞赛的定位及山东、青岛在绿色发展中的作用,肯定山东高校参赛成果并希望竞赛为学生搭建实践创新平台,鼓励学生“跨学科,跨边界,跨时代”投身绿色创新、融入国家能源事业。山东省教育厅高等教育处处长曾宪文介绍山东高等教育基本情况与发展成效,结合国家及省委要求说明竞赛的时代意义,肯定本次竞赛筹备、组织及各项准备工作,并表示将持续支持竞赛发展,助力高等教育人才培养。

大赛历时两天,经过实物展示-评审专家现场考察-分组答辩等环节,共评比出一等奖47项,二等奖126项,优秀组织奖11项。本届竞赛紧扣“节能减排、绿色能源”主题,契合国家“双碳”战略与区域绿色发展需求,为全省高校学子搭建了优质的创新成果展示与交流平台。

“新能源+”学科群的建设立足地区产业发展需求,聚焦学校新能源优势学科,以“政产学研用”协同构筑学科群建设新生态。下一步,学校将进一步加强资源整合,加快推进“新能源+”学科集群建设,切实提升学校“新能源+”学科群综合实力,承担起国家级、省部级重大科研项目,更好地为地方经济社会发展服务,在“十五五”加快经济社会发展全面绿色转型关键时期,推进教育科技人才一体化进程中贡献新的更大力量!

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线