云南工商学院“地基模型”破解土木育人难题,打造边疆育才新范式

云南工商学院建筑与设计学院的教师胡光英带领的教改团队,创新构建了“地基模型”教学体系,通过沉浸式教学、GROUND六步法和AI智能的深度融合,成功打破了传统工程地质学教学的困局,培养了大量扎根边疆的“地质风险管家”。这一改革成果在省级教学创新大赛中荣获特等奖,并已被多所高校引进,成为培养高素质技术人才的新标杆。

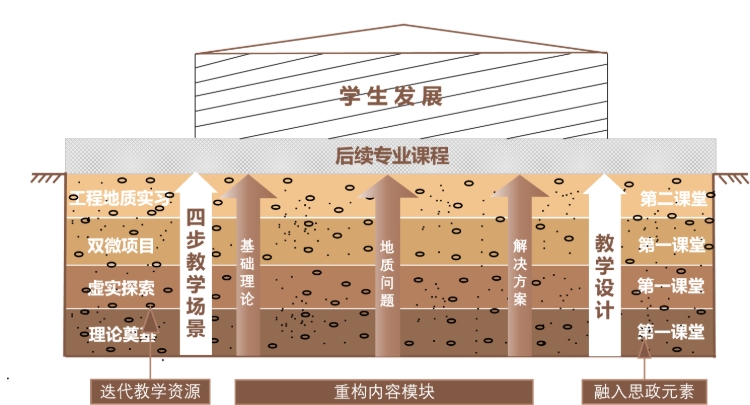

工程地质学教学改革“地基模型”

一、破局:来自行业需求的教学重构

“83%的学生能背诵地质年代和岩石分类,却看不懂勘察报告。”教改团队负责人胡光英副教授展示的调研数据揭示了传统教学的痛点。基于260余份问卷、150余人次访谈和56名毕业生追踪,团队梳理出工程地质学面临的三大教学困局:知识体系碎片化导致理论与实践脱节;传统课堂难以复现深部钻探等隐蔽工程场景;70%毕业生需企业再培训才能胜任地质灾害防治工作。“当企业反馈学生实践能力不足时,教学逻辑的重建迫在眉睫。”胡光英表示。

二、创新:以工程大地为课堂的育人密码

在云南工商学院地质展览室,大二学生赵建国在通过VR设备“亲历”滇中引水工程龙树隧洞的岩爆风险后,真正懂得:“地质锤的一端连着数据,另一端系着生命。”

这一次探索,源于三大创新:

1.虚实融通,打通认知壁垒

3D裸眼技术让花岗岩微观结构纤毫毕现;8大虚拟仿真库精准还原地质灾害;学生运用奥维地图为8个老旧小区开展“地质体检”,提出的27条加固方案被社区采纳;实习工坊对接省设计院等真实项目,学生独立完成从岩芯编录到“一页纸风险预警”的全流程。

“虚实融通”教学过程

2.GROUND六步法,激活创新思维

以昭通镇雄凉水村特大滑坡防治课为例,教师设问“天灾还是人祸?”,引导学生整合水力学与岩土力学知识,通过虚拟仿真试验和实体模型操作验证加固方案,最终推演凉水村、金坪村和赵家堆三地滑坡时空规律。这种闯关式教学使复杂工程问题解决效率提升30%。

“GROUND六步教学法”的课堂协作环节

3.多师协同构筑育人网络

企业导师携工程标准驻场指导,年均引入真实工单12份;26位校友工程师建立“云端答疑站”,提供行业一线经验;AI助教“地小博”实现地质报告智能批改,提供7×24小时个性化辅导,构筑起立体化实践指导网络。

“多师协同”的立体化实践指导网络

三、硕果:知识在边疆热土生根

改革四年来,学生课程目标达成度跃升至85.1%,获国家级学科竞赛奖8项,发表科研论文8篇,年均参与校企合作项目超五项。更可贵的是,60余名师生组成的“地质小分队”深入13个边疆社区和村寨,开展地质灾害防范科普宣传等社会服务,将专业技能转化为社会责任。

工程地质学“社会服务”缩影

目前,胡光英老师的教改团队获评“省级教书育人优秀团队”。其“地基模型”被多所高校移植至采矿、水利等专业,虚拟仿真资源库面向兄弟院校开放共享,惠及2000余名师生。省级教学创新大赛评委评价:“地基”模式,为身处行业深刻变革中的年轻工程人才,提供了坚实的成长坐标和卓越的能力支撑。

来源:云南工商学院

编辑:高丹阳

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线