在新时代创新创业教育改革的浪潮中,韶关学院食品学院以“破壁垒、强实践、重创新”为育人导向,构建“产学研用”一体化培养体系,培育出一批科技型大学生创业企业,在技术创新、成果转化、产业服务等领域持续突破,为地方产业升级注入青春动能。

在学校、学院搭建的创新生态体系中,一批由青年学子领衔的创业企业如雨后春笋般涌现,展现出惊人的创新活力与市场潜力。国家科技型中小企业广东链科科技有限公司(法人:2024级食品质量与安全专业学生李昕洁)研发的医疗污水净化设备已覆盖大湾区、长三角、京津冀等重点区域,为基层医疗单位提供了绿色解决方案;深圳茜晗健康有限公司(法人:2023级食品科学与工程专业学生王思菊)参与申报的“金花茶天然活性成分分离纯化技术创新及产业化应用”项目,荣获2023年度广东省科学技术奖(成果推广奖);广东气敏科技有限公司(法人:2023级食品质量与安全专业学生陈炜基)更是以“气敏薄膜原位组装合成与柔性智能医用呼气传感产品”项目摘下中国国际大学生创新大赛全国总决赛银奖,相关技术获国家Ⅱ类医疗器械认证并实现产业化,为韶关、深圳、珠海等地呼气诊断产业构建起完整的上下游服务链条。

这些由“95 后”“00 后”学子掌舵的企业,已累计获得“中国国际大学生创新大赛”“挑战杯”“创青春”“国家级大学生创新创业训练计划项目”等10余项“国字号”荣誉,5家企业获地方政府专项扶持,8件自主研发的“绿松”“丹霞红”“南岭月”等商标成为行业优质品牌标识,生动诠释了新时代大学生“把论文写在祖国大地上”的使命担当。

破立并举:“六融合”机制破解教育痛点

面对传统工科教育中学科壁垒突出、双创教育与专业教学脱节的难题,食品学院创新推出“六融合”(专创融合、思创融合、科创融合、产创融合、赛创融合、就创融合)育人机制,通过重构课程体系,将石墨烯纳米净化技术开发等跨学科内容融入实践项目,独创“TBL-PBL-LBL-PAD”四维教学模式。在广东链科科技有限公司的创新实践中,学生团队在跨学科合作中完成国家级大创项目10项,发表论文10余篇,获授权专利20余项,涵盖医疗、污水处理、新材料研发等领域,构建起“学科知识-创新思维-实践能力”的一体化培养闭环。

这种创新不仅打破了专业壁垒,更让学生在“团队协作-问题导向-理论奠基-项目驱动”的闭环训练中,实现了从知识接受者到创新实践者的角色转变。正如一位参与石墨烯项目的学生所言:“在实验室解决产业真问题的过程,让课本上的公式定理突然有了温度。”

贯通链条:“五协同”机制打通成果转化最后一公里

依托“五协同”(专业协同、学科协同、校企协同、校所协同、湾区协同)机制,学院联合企业共建实验室,将课堂中的课题与地方产业痛点相结合,打造“课程项目-竞赛培育-企业孵化”递进式链条。广东气敏科技有限公司的创业团队在教师指导下,从课堂上的气敏传感器原理研究起步,历经学科竞赛打磨,最终将技术转化为呼气诊断设备。该团队与复旦大学联合开发的系列呼气诊断设备已获10余项专利授权。2025年4月,广东链科科技与广东气敏科技双双入选“第二届粤港澳大湾区新材料创新企业50强”。

学院以“课程思政+专创融合”双轮驱动,在食品毒理学、现代仪器分析等专业课程教学中嵌入“健康中国”“绿色发展”等思政案例。这种“价值引领、创新驱动”的育人体系,正催生着更多兼具社会责任感与创新精神的青年创业者。正如一位创业学生在获奖感言中所说,我们不仅要做技术的创新者,更要做社会价值的创造者。

从实验室到生产线,从课堂到创业园区,当“00后”学子李昕洁的企业代码(265999)在广东股权交易中心成功展示时,当气敏科技的呼气诊断设备走进临床科室时,这些生动的创新实践正在印证:高校双创教育唯有深深扎根产业沃土,才能培育出真正经得起市场检验的创新之花,为区域经济社会高质量发展注入源源不断的青春动能。

韶关学院食品学院大学生创业企业:广东链科科技有限公司面向基层单位成功开发的医疗污水净化设备,目前已远销到大湾区、长三角、京津冀等地区。

韶关学院食品学院气敏创业团队(李静、陈炜基、林宝杰等)联合复旦大学,已成功开发系列呼气诊断设备,学生为第一发明人授权十余项专利,获业界广泛积极肯定。

韶关学院食品学院学生创业企业喜获第二届大湾区新材料创新企业50强新锐企业奖。

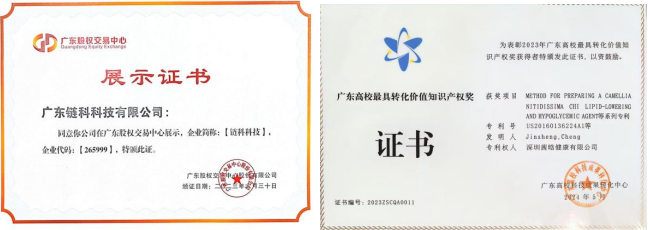

韶关学院食品学院学生(李昕洁等)创业企业获批在广东股权交易中心成功展示(企业代码265999,左图),学生创业企业(2023级学生王思菊等)获广东高校最具转化价值知识产权奖(右图)。

通讯员 程金生 朱建华

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线