近日,广东工业大学建筑与城市规划学院“曾新貌・田规新语”突击队与曾田镇成功结对,并深入该镇新东村开展实践活动。

探村之本,解码乡土的“珍珠”与“心结”

“图册是向导,土地是答案”。在粤北的群山褶皱里,新东村像一颗被时光浸润的明珠——2500亩枫林茶园在山间铺展绿毯,1300亩丝苗米田在河谷织就金浪,500亩柑橘园藏着酸甜的乡土滋味。更特别的是,这个客家村落的肌理里,还流淌着红色血脉:叶氏祠堂曾是曾田地下交通情报站的核心,粤赣湘边纵队的烽火在这里点燃;村里的古桥与三棵古树,默默记录着客家人世代耕耘的故事。可这颗明珠也有“蒙尘”的烦恼:稻田碎成“补丁”,机器难进田;枫林秋日虽美,却因缺民宿留不住游客;红色故事藏在斑驳墙缝里,没能变成发展的“活资源”。资源虽丰,却像散落的珍珠,缺一根“规划线”串成项链。

正是带着为这颗村落“擦亮光彩”的初心,广东工业大学“曾新貌・田规新语”突击队的11名队员,在指导老师带领下走进新东村。他们用青春智慧串起资源的“珍珠”,用专业力量破解发展的“结”,走出了一条“问需于村、量需于地、绘策于村”的实践路。

听需于村,把准乡土脉搏

刚到村里,队员们就拉着村书记叶恒锦坐在村委的长桌前聊了两个钟头。叶书记掰着指头数家底:“咱的丝苗米是‘水土养出来的好味’,可地块太碎,收成都靠手割;枫林一到秋天像火烧云,可游客拍张照就走,带不动村里的收入。”队员们还踩着田埂找村民唠嗑,守田阿伯一句“机器进唔来,全靠手插手割”,道出了土地碎片化的切肤之痛;老党员指着祠堂的弹痕讲述抗战故事时,眼里的光让大家明白:红色基因不是陈列品,该是“活教材”。这些带着泥土气的心声,成了规划方案的“指南针”——所有设计,都得贴着村庄的“脾气”来。

量需于地,用脚步丈量答案

规划不是案头的图纸,是田埂上的脚印。队员们带着卷尺、无人机穿梭在稻田茶山间,晨曦里测土地肌理,烈日下记山水格局。无人机升空时,新东村的全貌在屏幕上展开:一条小河穿村而过,两岸是待开发的滨水空间;枫林茶园藏在山腰,与村落形成天然的“康养秘境”。符天蓝老师常说:“土地会说话,就看你有没有用心去感受,听不听得懂。”队员们把听到的“土地语言”记在本子上:哪里适合修步道串联稻田,哪里能建采摘园让游客体验,哪里的老房子能改造成红色纪念馆……每一个数据、每一处标记,都在为“让农田连成片、让景观串成线、让文化活起来”打底子。

绘策于图,让资源串珠成链

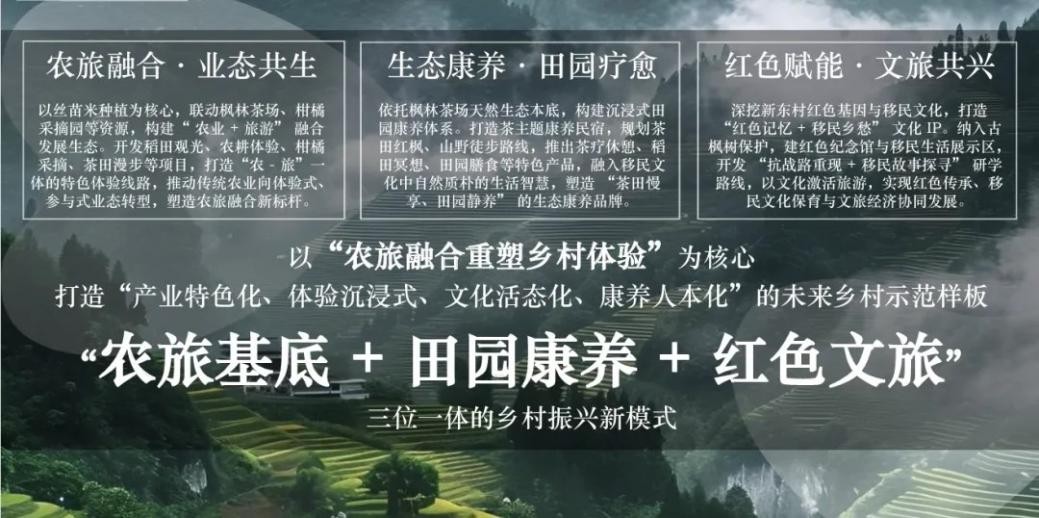

摸清了“家底”,一幅振兴蓝图在队员们笔下渐渐清晰。他们紧扣“农旅融合”的核心,给新东村画了个“五区联动”的新模样:村口建门户形象区,让游客一眼爱上这里;一河两岸打造成滨水景观带,傍晚能让村民散步、游客赏景;丝苗米稻田不只是种粮,还能搞农耕体验、稻田艺术;柑橘园变成采摘乐园,让城市人尝到“亲手摘的甜”;最妙的是枫林茶园,既能采茶品茶,又能住康养民宿,红枫季来临时,游客可以住下来看日出、听风声。这张图里,“农旅基底+田园康养+红色文旅”像三条线,把茶园、稻田、红色遗址串成了“可看、可玩、可住、可忆”的项链。

践策于行,让蓝图扎根乡土

队员们向叶恒锦书记铺开规划图时,图纸上的线条与村庄的肌理渐渐重合。图纸上的构想让书记频频点头:“你们这方案,是真把心放在咱村了!不是瞎画的,是贴着咱土地画的!”团队表示将根据反馈完善方案,通过“线上+线下”持续跟踪进展;指导老师也表示,未来计划以此次活动为起点,让师生持续参与村庄建设,用专业学识助力“百千万工程”在基层落地生根。

这场实践让青春智慧与乡土需求深度交融,新东村的振兴密码,正藏在“从土地中来,到土地中去”的规划里。图册上的蓝图,终究要在土地上生长出答案,而广工学子用青春笔触写下的实践答卷,既是对乡村振兴的生动注解,更是青年力量扎根大地、服务基层的鲜活见证。

编辑 中国教育在线 林剑

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线