破局五育融合痛点!湖北工程学院让建筑垃圾变身劳动教育“活教材”

当高校劳动教育遭遇“课程易开、实效难达”的共性难题,湖北工程学院土木工程学院党委与基建后勤党总支以一场持续四个月的“固废革命”给出创新解法——双方联建共建打造劳动教育实景课堂,将堆积如山的建筑废料转化为会“呼吸”的植草砖,在修复校园破损停车场的过程中,探索出五育融合新路径。4月19日,随着5个停车场完成生态化改造,这项“变废为宝”的工程不仅让校园旧貌换新颜,更彰显了党建引领下劳动教育与专业实践深度融合的育人成效。

一、党建引领破题:直击劳动教育三大“成长烦恼”

在高校劳动教育推进过程中,土木工程学院党委与基建后勤党总支在联建调研中敏锐捕捉到三大现实困境:专业教育与劳动实践“两张皮”现象突出,传统劳动课多停留在简单体力劳动层面,难以与学科特色深度融合;可持续的劳动教育载体匮乏,实践项目往往“雷声大雨点小”,缺乏从知识转化到成果落地的完整链条;党建引领作用发挥不充分,学生在劳动中缺乏价值认同的核心引领。

针对这些痛点,双方创新性提出“固废再生+五育融合”实施方案。“我们每天都能看到建筑废料堆积,这些看似无用的‘垃圾’,恰恰是连接专业教育、劳动实践与价值塑造的最佳载体。”基建后勤党总支书记杨志萍表示,作为联建共建重点项目,团队瞄准建筑固废资源化利用这一行业前沿课题,将其转化为劳动教育的核心项目,构建起“党建+劳动”双轮驱动模式,让学生在解决真实工程问题中接受劳动淬炼。

二、联建赋能增效:固废处理链变身五育培养链

从实验室到施工现场,整个项目构建起“科研-转化-实践-育人”的完整闭环。在党员教师黄浩博士带领下,学生团队历时3个月攻关,成功研发出利用建筑固废制备植草砖的核心技术。这种新型建材不仅抗压强度达C40标准,更实现了建筑垃圾90%的高利用率。“我们在配比试验中失败了27次,每次调整参数都要重新制模养护,常常累得浑身汗水。”参与项目的学生党员曾同学展示着实验记录本上的密密麻麻数据,这些带着汗渍的笔记,正是劳动教育最生动的注脚。

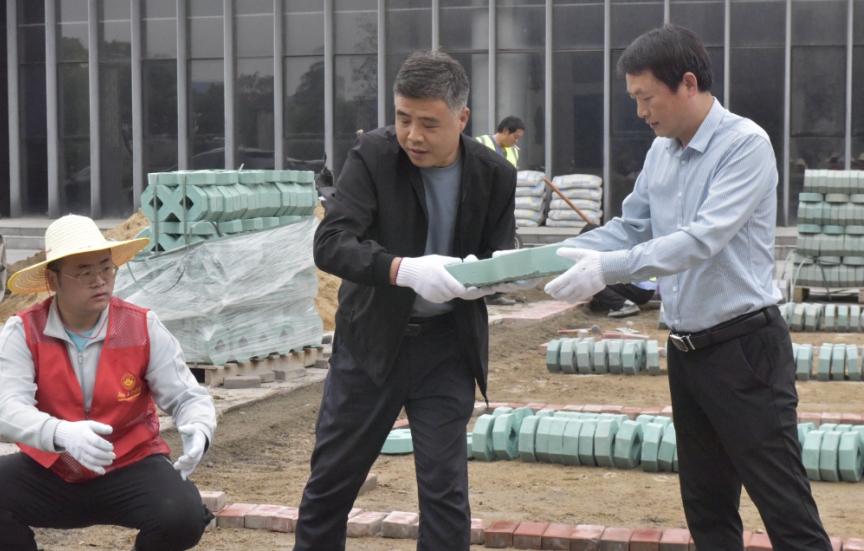

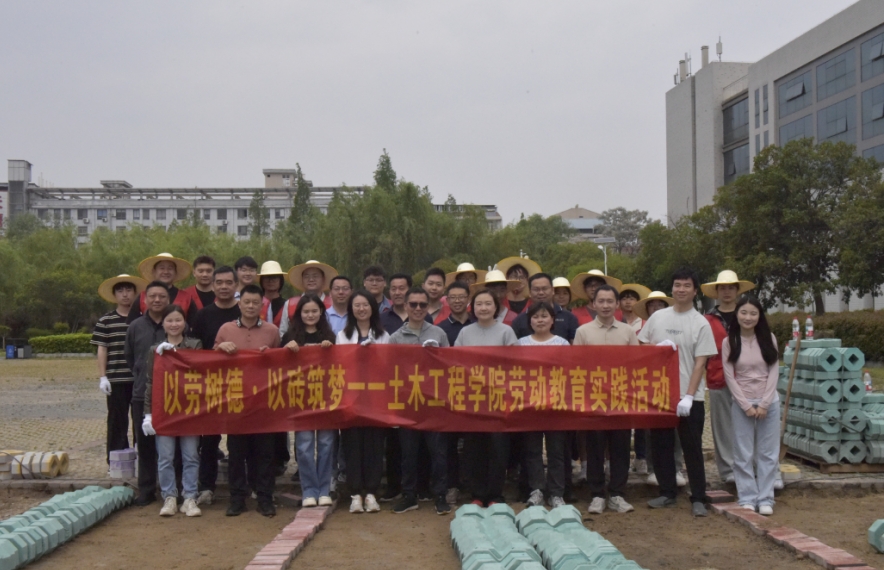

4月19日的施工现场,30余名师生组成的“党员攻坚队”在党旗下列队宣誓。从8吨混凝土废料,经破碎筛分、配比搅拌、试块成型,最终转化为1100块生态植草砖。在铺设现场,师生们采用“蜂巢式”铺装工艺,既保证停车场承载能力,又让雨水渗透率大幅提升,昔日扬尘四起的水泥地变身“会呼吸”的生态空间。作为联建共建的生动实践,基建后勤党总支派出技术骨干全程参与,与学院教师组成“双师团队”,在现场示范劳动精神。“搬砖时才真正理解‘一砖一瓦皆匠心’的含义,每块砖都凝结着科研智慧与劳动汗水。”参与铺装的大一学生梁同学坦言,这种“从废料到精品”的转化过程,让劳动教育不再是简单的体力付出,更成为专业能力与价值认同的双重提升。

三、长效机制构建:“三双”育人机制彰显工作成效

作为联建共建的重点成果,此次工程构建起“三双”育人机制:双主体协同,学院党委负责育人体系设计,基建后勤党总支提供实践场景支撑,实现党建与业务深度融合;双导师指导,党员教师与后勤技术骨干组成“双师团队”,既传授专业知识又示范劳动精神,让学生在实践中感受工匠精神;双成果转化,既产出生态化校园建设成果,更形成可推广的劳动教育课程案例,实现育人与校园建设双丰收。

“我们特意保留了首批制砖的模具作为教学实物,上面的使用痕迹就是最好的劳动教育素材。”土木工程学院院长路亚妮教授介绍,项目已纳入《土木工程材料》《施工组织设计》等核心课程,配套开发的“固废再生利用”劳动教育课程即将启动。更重要的是,双方共同制定了为期三年的校园停车场更新计划,每年将根据教学进度推进不同区域改造,让劳动教育成果随着校园环境改善持续显现,形成“党建引领、专业支撑、实践育人”的长效机制。

当最后一块植草砖嵌入地面,阳光透过砖间缝隙洒在新长出的草芽上,形成独特的育人景观。这场由两个基层党组织联建共建的劳动实践,最终化作一堂行走的思政课——让学生在解决真实问题中体会“劳动创造价值”的真谛,在专业实践中领悟“工匠精神”的内涵,更在党旗引领下明晰“知行合一”的使命。湖北工程学院的探索表明,当劳动教育在党建引领下实现专业深度融合,那些曾经的“实施痛点”,终将转化为立德树人的“创新亮点”。(通讯员:魏佩)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线