2025年11月21-23日,以“AI与教育:超越什么?关注什么?”为主题的第八届世界教育前沿论坛在福州隆重举行。全国政协常委、福建省政协副主席、民盟福建省委会主委阮诗玮,世界教育前沿论坛主席、香港大学原副校长、荣休教授程介明,中国工程院外籍院士、英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士、香港科技大学首席副校长郭毅可,华中师范大学资深教授、武汉理工大学原校长杨宗凯,河南省政协副秘书长、办公室主任毛杰,广东省委教育工委委员、省教育厅厅党组成员、副厅长李璧亮,福建省委教育工委副书记、省教育厅党组成员、副厅长陈洪尧,福建师范大学党委副书记陈晓红,中国教育三十人论坛执行秘书长石岚,福建省厦门市教育局一级巡视员陈珍,福州市委教育工委书记、市教育局党组书记、局长游昕等领导嘉宾出席论坛。同时,来自全国各地的教育界知名专家学者、一线教师、校长代表共计300余人齐聚现场,探索AI在教育中的应用,为推动教育高质量发展贡献力量。本次论坛由中国教育三十人论坛和德旺基础教育研究院联合主办,香港大学教育政策研究中心、福建师范大学教师教育学院、苏州大学新教师基金共同承办,由福州市教育局、福建师范大学马克思主义学院、田家炳基金会共同支持。

开幕式

论坛在艺术的呈现中拉开序幕,福州一中艺术团演绎的《半山听雨》以灵动的旋律勾勒出宁静致远的东方美学意境,福州小茉莉合唱团演绎的《我想做你的样子》以清澈的歌声传递出对成长与理想的美好期许。一曲涤荡心灵,一首触动心弦,既为这场聚焦AI与教育的盛会奠定了充满人文温度的基调,也让我们进一步思索:教育路上,该如何温柔呵护每一颗天真可爱的童心?

开幕式主持人、国家督学、德旺基础教育研究院院长李迅热烈欢迎出席本次论坛的领导、嘉宾和来自全国各地关心AI与教育的同仁们,并代表主办方向主旨演讲嘉宾郭毅可教授当选中国工程院外籍院士表示诚挚的祝贺,福州小茉莉合唱团的小朋友向郭毅可院士献上鲜花,致敬其在学术领域深耕不辍的卓越成就与深远影响。院士笑容灿烂,小雪时节,会场暖意浓浓。

陈晓红副书记致热情洋溢的欢迎辞。她介绍了福建师范大学顺应时代发展,积极推动人工智能与现有学科交叉融合,探索“人工智能+”复合型人才培养新模式,促进教师教育能力全面提升,为服务国家战略和区域发展提供了有力支撑。

阮诗玮副主席在讲话中指出,要以“四个超越、四个关注”积极应对人工智能对教育的影响和挑战,即超越技术探索,关注应用普及,推动更广泛的教育平权;超越被动使用,关注多元参与,打造更科学的育人工具;超越工具依赖,关注个性发展,培养更具创造力的时代新人;超越技术中立,关注价值引领,立德树人塑智(塑造人工智能),以解“霍金之忧”,把正确的世界观、人生观、价值观嵌入AI工具中,让AI真正服务于人的全面发展和社会的持续进步。他表示,福建将以此次论坛为契机,积极汲取世界各国的前沿理念,进一步在教育数字化方面深化应用、营造生态、扩大开放,努力在“AI+教育”的探索中走出福建特色道路。

程介明主席在致辞中指出人工智能正在重塑全球教育图景,希望与大家深入探讨并共同展望AI在教育领域的应用及未来发展。

主旨报告

郭毅可院士带来《人工智能与未来教育》。他认为,AI给教育带来的冲击是颠覆性的,它打破了知识稀缺的壁垒,迫使教育重新审视自身定位。教育的重心需从“学什么”转变为“为何学”“如何用”,也就是从单纯记忆知识,转向着重培养理解、批判以及创造的能力。他进一步指出,教育需实现四大进化:其一,从知识传授迈向能力培养;其二,从面向大众的统一模式转向个性化定制;其三,从学生被动接受知识转为主动探索求知;其四,从机械式学习转变为注重人性关怀与创造力激发。他举例阐释,借助AI模拟国际关系博弈场景,让学生在亲身实践中学习,这正是主动探索精神与能力培养的生动体现。最后,他强调未来是“人教机、机教人”的共生时代。教育的崇高使命在于借助AI,培育出更具批判性思维、创造力以及正确价值观的新一代,达成人与机器的协同进化。

杨宗凯教授带来《智能时代的教育发展与变革》。他认为,智能时代浪潮下,人工智能教育正挣脱传统桎梏,迈向知识传播全新阶段。2025智慧教育元年开启,我国教育正经历从知识传授到以能力为基的深刻蜕变。当下,AI教育核心挑战在于教师遭遇“不会用、不愿用、不能用、不敢用”四大困境。为化解难题,试点工作以培训、课程规划及案例指导等多举措协同推进。与此同时,教育范式向“感知控”个性化学习转变,借助对话式智能体推动知识有效迁移。面向未来,我们要坚守教育引领技术理念,确保人在人机协同中居于主导,通过重构教育支撑体系,最终达成人机深度融合的教育新生态。

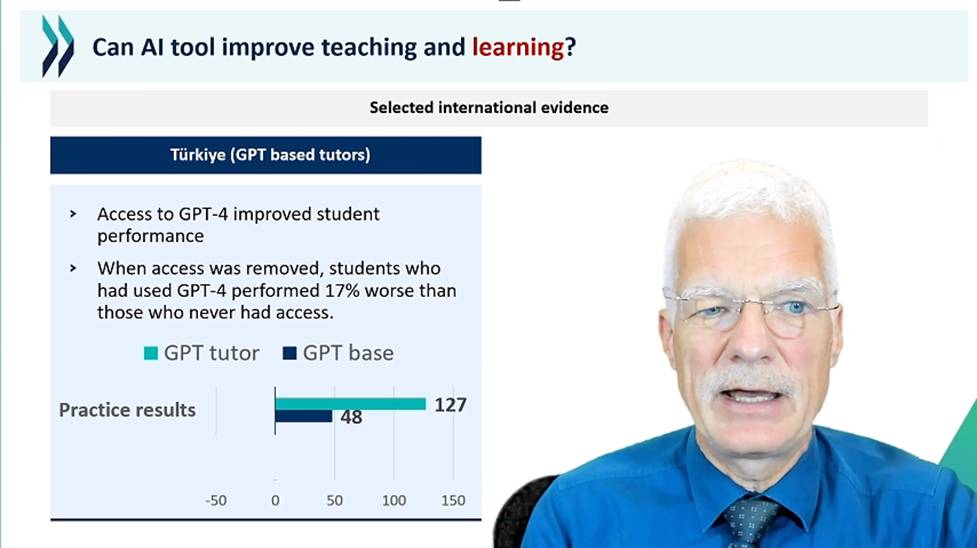

经济合作发展组织(OECD)教育与技能总监Andreas Schleicher带来《AI时代下的学习与测评》,围绕AI在教育中的双重作用,即人工智能时代下学习与评估的重要性与不可分割性。AI既能实施个性化学习、弥补缺陷、赋能教师,也可能导致认知懒惰、加剧不平等。其关键在于平衡,要求教育者保留闭卷考试以夯实基础能力,同时设计开卷任务培养高阶思维。教师应主导AI工具使用并参与评估,评估学习过程而非仅结果,重视批判思维、创造力等人类核心能力。AI只是工具,教育的方向仍取决于人的选择与责任。同时,我们需要思考两个重要问题:如何将人工智能作为辅助学习的工具?在人工智能时代,我们真正应该学习和评估什么?这两个问题的答案是我们应该努力探寻的。

联合国教科文组织(UNESCO)未来学习与创新部主任Sobhi Tawil带来《AI与未来教育:颠覆、疑难与方向》,围绕了人工智能与教育未来的变革、困境与方向来进行讲解。变革层面,生成式人工智能正颠覆教育固有观念,重塑学习、知识与智能的定义,其指数级发展成为教育的关键转折点。困境方面,人工智能赋能个性化学习和教师工作,却暗含伦理、环境、数据隐私、学术诚信及削弱学生批判性思维等风险。方向上,要遵循“以人为本”的方针,通过人工智能能力框架加强教育,让科技服务于人类发展。

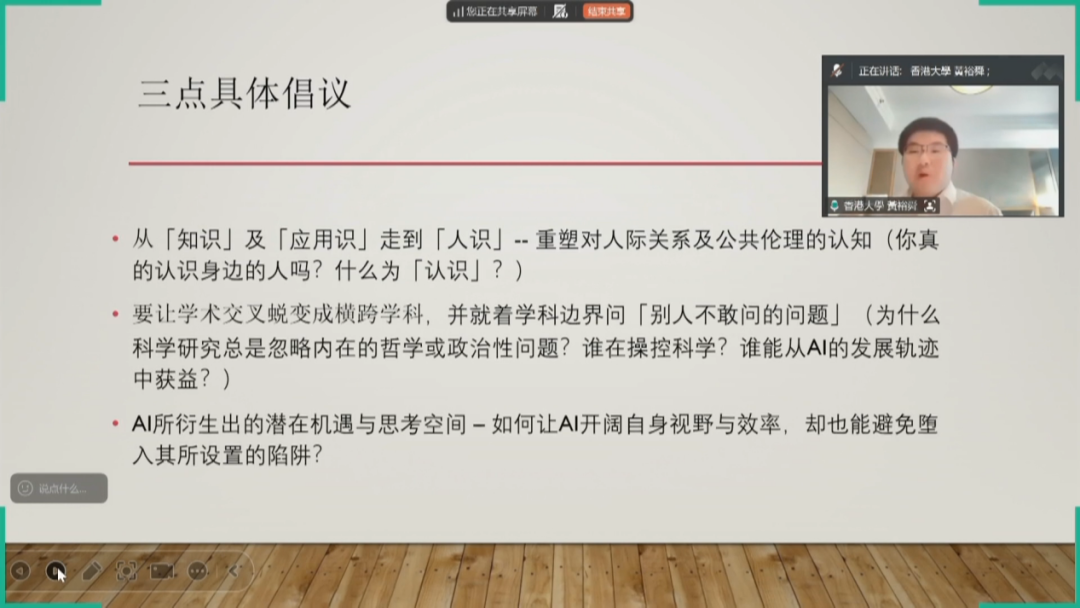

香港大学哲学系助理教授黄裕舜带来《人工智能时代中教育如何保存人类价值?》的报告。他指出,AI在节省成本、助力科研与教育的同时,也带来了科技垄断、加剧不平等、冲击人际情感、失业及控制权失控等风险。对此,他提出教育应推动教师从“知识”“应用识”转向“人识”,以培育学生的人际沟通与伦理能力;引导学生进行跨学科批判思考与方法论反思;并倡导理性利用AI,避免过度依赖。最终核心在于通过教育捍卫人类的独特性、自主性与情感价值,重视哲学,保持创新冒险精神,以应对AI时代的挑战。

圆桌对谈

圆桌对谈一以“智启未来——AI、教育与人类的同频之路”为题。由香港大学教育学院副院长陆慧英担任主持人。将目光聚焦于AI与教育的当下图景与未来走向,抛出一系列核心问题:人类智慧正经历着怎样的变化?怎样培养能应对“未来准备”的能力?数字素养究竟该如何定义与培育?她对传统自上而下的课程开发模式提出质疑,并详细介绍了香港开展的“自下而上”的教师AI课程设计项目以及相应的评估计划。

郭毅可指出,过去百年间,人类对自身以及智能的认知实现了质的飞跃,人类智慧始终处于不断发展进步之中。他预言未来人与机器将深度融合,教育应着重培养学生“快”与“准”的核心能力,同时强调跨学科融合的重要性。他不认同OECD对AI素养的定义,认为AI素养应涵盖边界感、融合度以及对双向贡献的认知。

杨宗凯着重强调,在AI时代,教育必须从单纯的知识传授转向能力提升,其核心在于培养人机协同素养。他引用Nature期刊的研究数据,揭示了AI使用不当所带来的负面影响,进而指出需要探索新的教育规律与方法。他还认为,教师需经过系统训练,提升人机结合能力,以更好地适配教学目标。

石岚主张人类智能具有进化性,AI会推动大脑进一步发展。她提出学生需具备情感共情与终身学习能力,并且不同年龄段的AI素养培养应与相应需求相适配。她认为在使用AI时,需先明确边界,在此基础上鼓励探索,同时要关注知识产权、互动边界等问题。

圆桌对谈二以“中小学AI应用:锚点何在?”为题,由蒲公英教育智库实验盟校总校长赵桂霞担任主持人。她引领四位校长围绕AI教育应用的锚点展开深度探讨。她总结指出,AI教育革命的锚点在于助力人的成长。

屯门天主教中学校长郑淑华以“爱”为核心的人本教育作为锚点,提出“AI in values and values in action”的先进理念。她主张借助AI助力学生实现爱自己(提升自学能力)与爱他人(服务社会)的目标,强调教师需精心做好课程设计并发挥示范作用。她认为,未来学校应将重点放在激发学生学习动机与明确人生目标上。

深圳前海创新教育集团前湾学校校长唐晓勇把培养学生创造力作为核心锚点,通过推进跨学科课程改革以及构建私域AI学习平台,积极营造良好的数字生态。他指出,当前AI教育存在教师数字素养与学科素养失衡的问题,对五年后的AI教育持悲观态度,担忧若评价体系不改变,教育可能会回归传统课堂模式。

成都竹子学校总校长舒大军将培养学生自学能力与学霸心智(涵盖自驱力、专注力等)作为锚点,提出“自学+ AI是学霸顶配”的观点。他主张跳过提升教师信息素养这一环节,直接让学生使用AI,教师转型成为学习教练,重点关注学生的目标感与意义感。他对五年后的AI教育持谨慎乐观态度,希望学生能够善用AI而非过度依赖。

云谷学校 CIO、小初部副校长卢晓飞依托学校自身的科技基因,以培养学生目标感与自主性作为核心锚点,主张将AI全面融入学习的各个环节,推动学校系统发生变革。他认为教师需掌握学习科学知识、善于链接各类资源,对五年后的AI教育持“悲观的乐观”态度,强调要跳出旧有思维模式,积极应对新技术带来的教育变革。

圆桌对谈三以“听!学生的声音”为题。主持人程介明鼓励学生自主分享AI使用体验并坦诚提出困惑,他认为这些源自实践的学生视角为AI时代教育提供了宝贵新启发,并强调交流探索对个人成长的根本重要性。

马来西亚巴生兴华中学学生钟幼琦指出,学生对AI的“被动依赖”,根源在于学习环境未能满足其自主探究的内在需求。她主张AI应助力教育回归本质,呼吁学校开设AI素养课程、调整评估标准,采纳“无罪推定”原则,关注学习成果的主旨与情感而非文字相似度。

开封贞元学校学生张祎凡指出AI的强大能力实则触及人类的核心认知领域。她认为AI正倒逼人类反思学习意义,主张以“为学习而学习”的心态将其视为对话者,通过深度思考与辩论来培养无法被替代的自身核心价值。

湖南浏阳田家炳实验中学学生陈婉馨玥希望学校能整体引进AI素养课程,建议开发信息鉴别工具,并呼吁在评估中采用“无罪推定”原则,关注作品观点与逻辑,给予学生安全的AI尝试空间。

香港拔萃男书院学生谭浩弘主张将AI作为“引导者”而非“答案机”,通过让其提供思路引导而非直接答案,来人为增加“思考阻力”,并强调学校应教会学生正确使用AI,而非单纯禁止或放任。

圆桌对谈四以“论AI时代下学习的‘美学’”为题,由香港圣公会阮郑梦芹银禧小学副校长李伟铭担任主持人。他指出,AI时代的学习“美学”核心在于激发学生内在驱动力,让学习真正触动内心。他主张将AI的主动权交还学生,强调学习之美是师生共同创造、相互成就的过程,反对依赖AI绕过必要的思考环节,并提出教育应归还学生学习自主权,关注其兴趣与独特性;评估体系也需超越量化标准,纳入感知、创造与热情等维度。

香港赛马会万钧毅智书院助理校长张琳认为教育的关键在于构建关爱关系与陪伴成长。她提出教师与学生实为AI探索路上的同行者,可通过优化与AI的交互(如采用夸张鼓励)来激发学习兴趣,主张AI的合理使用应助力教学提升,例如借多AI交互打磨教案,但其核心价值在于激发深层思考,而非获取表面答案。

上海筑桥实验小学课程中心负责人王桠楠提出AI能推动学习达到新高度,助力学生将创意落地。她强调AI应作为工具帮助学生打磨问题、构建解决流程,而非直接提供答案,且学习驱动力必须源于学生的真实需求。她指出当前教育评估的困境源于体系与真实学习的割裂,建议先厘清学习发生机制,并可借助AI拆解认知过程,以实现对学习过程的有效评估。

苏州工业园区星湾学校老师钟天骐主张利用AI设计刁钻问题或“难用”的智能体,以此倒逼学生进行深度思考与自主探索。他提出,学习之美在于师生“相互阐释”的共生过程,教师需拓展认知边界,与学生进行深度交互,实现教学与德育的融合,同时反思传统评估体系对感知、创造等关键能力的长期忽视。

圆桌对谈五以“守正创新:如何为AI定位?”为题,由北京大学教育学院教授尚俊杰担任主持人。他以“守正创新”为AI定位,强调需区分学段需求及科技与教育视角。他指出人类通过学习实现持续成长,而教师因情感互动与人格塑造的角色不可替代,倡导利用AI赋能快乐学习,最终培养孩子的健全人格与丰富内心。

德旺基础教育研究院特聘研究员、厦门大学附属实验中学名誉校长、创校校长姚跃林坚守“人的至高无上”的教育信仰,主张AI应守护教育的“数字温暖”。他直指基础教育核心问题在于学生负担过重,反对科技滥用与盲目AI考核,呼吁从观念转变和法规伦理入手规范AI,以避免教育的数字异化。

江苏苏州第十中学原校长柳袁照否定AI仅是工具,视其为可平等对话的伙伴。他强调教育必须守住原创精神与民族创新动力,主张人类应掌控核心创意与最终呈现,将AI作为实现“修旧如旧”式文化传承与教育创新的辅助。

福州教育研究院党委书记、院长方颖将AI定义为人类功能的“外挂系统” ,并警示其可能加剧教育马太效应。她主张AI应结合教育目标进行定制化发展,强调教师的核心价值在于情感互动与灵魂共鸣,教育者需以育人初心坚守教育本质。

圆桌对谈六以“AI当道:人焉在?”为题,由中国教育三十人论坛秘书长马国川担任主持人。他首先否定了AI将取代人类的悲观论调,认为必须超越简单的利弊二元对立。他主张,AI时代的教育必须转型升级,摒弃以知识和技能为核心的传统模式,转而彰显人的具身智能与创造性等独特价值。他提出,教育应回归儿童中心,激发儿童式创造,呼吁教育者在审慎与乐观间保持张力,守住人的主体性,避免在科技浪潮中迷失方向。

昆明丑小鸭中学校长詹大年将教育的终极目标定义为“幸福”而非“就业”,指出幸福源于自我价值的实现与真实的人际互动。他认为AI将人类从体力劳动中解放,我们应超越利弊视角,重新审视人机关系。他强调,未来教育应注重培养“爱笑会玩”的能力,让孩子在自主玩乐中探索生活意义,而不必为生存过度忧虑。

开封贞元学校校长王志江对人与AI的关系持乐观态度,描绘了二者和谐共生的未来图景。他承认AI在特定认知领域的优势,但坚信人类在认知边界的创造与探索能力上不可替代。因此,他提出教育必须以哲学与科学为支撑,从知识中心转向儿童中心,通过课程改革激活每个孩子的创造潜能。

北京日日新学堂创始人、校长大车老师预言人与AI将走向深度融合,AI终将成为人类的一部分,并从能耗角度质疑了硅基生命的独立性。他认为学习的核心是认识自我与世界,未来教育应服务于人类永恒的好奇心,致力于培养“正常的人”。他指出,应试教育体系下的教师面临挑战,未来需要融入文学与艺术以洞悉人性,培养滋养心灵的“人师”。

香港大学哲学系助理教授黄裕舜以哲学视角,阐释了人机、工作与娱乐之间辩证统一的关系,认为人类价值正是在与AI构成的张力中得以增值。他提出,教育必须从功利性的“工具性”转向注重“体验性”,重拾哲学与人文教育的价值。面对AI时代,他倡导在怀疑中保持清醒,回归人的本质,通过教育捍卫人类的独特性。

圆桌对谈七以“AI的文化觉悟”为题。由李嘉诚基金会慈山寺项目秘书长倪偲翰担任主持人。他引导嘉宾探讨了人类在AI时代的核心地位与AI的价值边界,并指出,AI时代必须审慎关注人机互动对人类情感与思维模式的深层影响,并最终倡导应以传统智慧为根基,培育兼具温度与道德的AI新形态。

中华智慧管理学院院长彭泓基强调,中国文化的核心是在万变中守住不变的人性与道统,AI仅为人类文明发展的新工具。他主张治理AI应遵循“道法自然”的原则,以引导替代强控,并将AI与儒释道等传统智慧相融合,使其真正助力于文化传承与教育“传道”的根本使命。

南京大学教授释净因指出,AI生成内容虽丰,却普遍缺乏精神深度与价值根基,其核心定位应是辅助而非替代人类。他提出,必须从工具理性转向人文关怀,从价值理性升维至文化自觉,最终以 “终极理性” 衔接心智文明,并强调人类独有的精神体验与智慧判断是AI无法复刻的。

北京大学教授文东茅立足于儒家思想,对AI的“无心”提出深刻质疑——缺乏良知与道德判断的机器能否触及真正的智能。他主张以“天人合一”的宇宙观为AI注入仁爱与和谐的伦理价值,强调人类必须以高度的主体性与担当精神引领AI发展,并通过自身“致良知”的觉悟实现心灵安宁,以此彰显中华文化的根本力量。

福建省黄檗禅文化研究院院长释定明提出“终极理性”的概念,他警示大家过度依赖AI可能导致人类认知扁平化、混淆虚拟与现实,进而丧失主体思考能力与独特生命体验,出现人与工具异位的危机。他呼吁回归主体本位,教育者、AI创造者及使用者需兼顾工具理性与人文关怀,通过文化自觉衔接心智文明,理性把握AI的价值与边界。

圆桌对谈八以“AI时代:‘心’在何处?”为题,由程介明和苏州大学新教师基金秘书长郭小月担任主持人展开讨论。程介明关注到全球范围内学生“厌学厌生”的普遍现象,将其视为一种源于知识与生活脱节的隐性“疫情”。他提出,AI的应用应致力于赋予学生更多自主学习空间,而非剥夺其独立思考的权利,呼吁教育者在其力所能及的范围内创造有利环境,“把生活还给学生”。

郭小月以一位14岁女孩的困惑为例,对比了AI与心理老师的回应差异,指出AI虽能提供专业建议,却缺乏真实的情感连接。她强调在AI时代必须谨慎使用技术,并重申教育中师生间真诚的陪伴与情感关怀具有不可替代的价值,认为教育的“心”始终蕴藏在对生命真切的感知与教育的初心之中。

苏州市田家炳实验初级中学党总支书记黄裴莉强调AI可作为教育辅助工具,助力心理筛查与干预,并主张将心理课程融入校园文化,优先激发学生的“慧”力与内在热情。

广东金融学院教师张可可倡导以 “向上、向善、心安” 为核心的幸福教育理念,指出人与AI的根本区别在于人拥有“心”与智慧。她认为教育的使命在于提升人的感受力,通过有温度的课程与真诚的师生陪伴实现心灵滋养,而这一生命成长与精神浸润的过程是AI无法替代的。

香港大学教与学创新中心助理总监、国际积极心理学学会会士及教育部前主席赵玥提出科技发展与青年幸福感之间存在悖论,指出青年幸福指数下滑已成为不容忽视的警戒信号,主张将学生福祉作为教育的核心目标。她强调在AI时代必须保障学生的主体性与能动性,重点培养其“选择的智慧”,让AI真正成为助力,守护每一位学生追求幸福的权利。

最后,程介明提出了一个思考“孩子驯服依赖亲近机器,这是我们心中的未来吗?”为本届世界教育前沿论坛落下帷幕。

科学技术是第一生产力。本次论坛既见证了AI与教育融合的实践沉淀,更开启了未来AI与教育创新发展的全新探索。本次论坛受到广泛关注,论坛预告一经发布,24小时报名人数迅速突破名额上限,来自全国各地的教育同仁及线上观众同享一场思想盛宴。

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线