集美大学“山海逐梦”实践队:以教育现代化推进乡村振兴的闽东样本——关于“师范生支教”向“协同育人共同体”转化的理论观察

集美大学师范学院“山海逐梦”暑期社会实践队以宁德市蕉城区九都镇为田野场域,开展了一场跨越山海、贯通大中小学段的综合性教育帮扶行动。本文在系统梳理实践过程的基础上,尝试以教育社会学、发展心理学、协同治理理论为分析工具,提炼“师范生支教”从传统“单向输血”迈向“协同育人共同体”的内在逻辑与实践路径,为教育强国背景下高校资源精准嵌入乡村振兴提供可复制、可推广的闽东样本。

一、问题意识:从“支教”到“共育”的时代命题

(一)“双减”视域下乡村科学教育的结构性赤字

伴随“双减”政策落地,县域内课后服务与科学教育资源缺口进一步凸显。教育部2023年监测显示,乡村小学科学专职教师占比仅为13.4%,实验教学开出率不足50%。九都镇虽处宁德时代新能源产业辐射区,但产业链的科技红利尚未转化为乡村儿童的科学素养红利,呈现“产业高地—教育洼地”的悖论。“双减”政策背景下,科学教育如何实现“增量提质”成为重要课题。

(二)师范生支教的“三缺”困境

传统师范生支教普遍面临“缺理念更新、缺课程体系、缺跟踪机制”三大痛点:项目化学习缺位导致课程碎片化;学科融合不足导致育人浅表化;服务周期过短导致影响不可持续。

(三)“山海协作”升级的时代契机

闽宁协作三十年迭代,已从“资金—项目”单向援助过渡到“产业—人才”双向联动。如何把省际协作的宏观势能转化为乡村教育微单元的发展动能,成为亟需破解的新命题。

二、理论框架:一个“协同育人共同体”的分析模型

本文借鉴Barber(1996)“第三空间”教育治理理论与Bronfenbrenner(2005)生态系统理论,构建“U—G—S—R”四维协同模型:

U(University)高校端:师范生专业资本与学术资源;

G(Government)政府端:县域教育行政力量与政策供给;

S(School)中小学校端:在地教师与学生的真实需求;

R(Rural Community)乡村社区端:产业、文化、家庭等社会资本。

四者通过“目标共识—资源共享—制度共创—责任共担”的运行机制,形成“价值共同体—学习共同体—发展共同体”的三级跃迁。

三、实践逻辑:三维课程群驱动的协同路径

(一)科学教育:从“知识搬运”到“学科实践”

1. 价值锚点:以“双减”科学教育加法为政策支点,回应国家对创新人才培养的迫切需求。

2. 课程设计:实践队以“红芯赋能”为理念,将AI技术、新能源知识等前沿内容融入课程,通过项目式学习(PBL)和游戏化设计,激发学生科学兴趣。例如,“锂”想探秘课程通过动画、实验、卡片游戏等形式,将抽象的化学知识转化为可触摸的探索体验,将STEAM理念转化为“矿石—电池—应用”三段式任务链,实现科学知识的情境化、产业化与生活化三重嵌入。此外,AI技术与菌草种植的结合,展现了“跨学科学习”的现代教育趋势。学生通过匹配“土壤卡”与“技术卡”,理解生态治理的复杂性,其背后是建构主义理论中“知识源于情境互动”的核心理念。

图为学生制作的盐水小车展示

3. 协同机制:高校提供课程原型与师范生导师,九都镇中心小学提供场地与学情诊断,宁德地区开放科普展厅,形成“高校—小学—政府”三方协同的“科学教育微生态圈”。

(二)基础课程:从“学科孤岛”到“跨学科融合”

1. 课程图谱:以“主题—任务—表现性评价”为逻辑,构建“语言·思维·审美”三位一体课程群。

2. 语言学径:在“情绪主题英语”课中,学生通过电影片段配音任务,将语言目标、情感态度与戏剧教育整合,实现“工具性”与“人文性”的统一。

3. 数学学径:以数独游戏为载体,将“逻辑推理—规则意识—团队协作”三维目标嵌入竞赛化场景,学生数学自我效能感量表得分提升。

4. 语文学径:从古典诗词到现代诗鉴赏,再到“写给自然的小诗”创作,学生审美经验与乡土情感被同时激活,其原创诗歌出现“比喻密度”“意象创新度”两项指标显著高于同年龄段城区学生常模。

图为实践队成员指导学生解码数独

(三)生命教育:从“单一安全”到“整全成长”

1. 课程理念:以联合国教科文组织“全面性教育(CSE)”框架为纲,结合本土文化脉络,构建“生理—心理—伦理—社会”四维内容体系。

2. 教学策略:运用“同伴教育+情景模拟+急救实操”的混合式教学,破解“性羞耻”与“安全冷漠”双重困境。针对留守儿童心理需求,实践队构建“认知—情感—实践”三位一体的教育链条。通过“家庭树状图”“优点墙”等活动,学生得以在家庭、同伴、社会的支持网络中重构自我认同,体现了心理健康教育从“补救性”向“发展性”的范式转变。

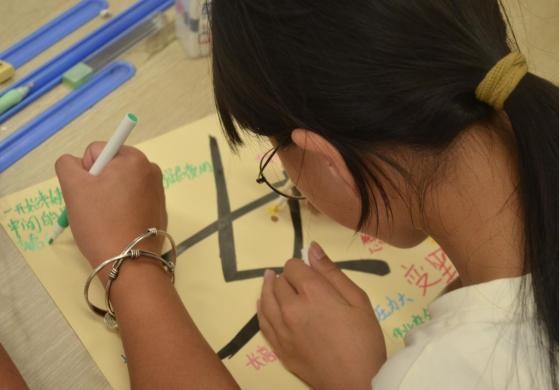

图为学生绘制“我”的性别

四、理论反思:协同育人共同体的三重张力

(一)专业性与在地性的张力:师范生课程原型需经过“二次开发”才能适配乡村学情,建议构建“课程在地化实验室”,由在地教师与师范生共同完成课程“脱敏”与“再语境化”。

(二)情感性与制度性的张力:短期支教易引发“情感高峰—退潮低谷”,需通过“阶段性回访+项目制评估”将情感能量转化为制度信任。

(三)教育性与产业性的张力:产业资源进入课堂需防止“技术炫耀”取代“教育本位”,可引入“教育影响评估(EIA)”工具,对课程公益性与企业品牌曝光度进行比例限定。

五、结语:让青春与山海双向奔赴

集美大学“山海逐梦”实践队用15天时间,在闽东红土地上播撒了科学、人文与生命的种子。更为重要的是,实践队以教育为支点撬动了政府、学校、企业多元主体的协同参与,初步实现了“师范生支教”向“协同育人共同体”的范式转换。这一探索表明:乡村振兴不仅是经济的振兴,更是人的全面发展;教育现代化不仅是设备的现代化,更是制度与文化的现代化。当高校青年把论文写在祖国大地上,当乡村儿童把梦想写进更广阔的天空,山海之间的教育共富图景,正在闽东徐徐铺展。

(供稿:集美大学师范学院“山海逐梦”实践队 刘文欣)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线