仲夏时节,数字星火点亮民族记忆。6月30日,南宁八中支教教师金文书携《AI“画”说壮乡,一起“绘”出团结》主题课程走进金陵中学课堂,带领学生以AI为笔、以文化为墨,绘就铸牢中华民族命运共同体意识的时代画卷。

(荣获一等奖同学合影留念)

一、三维融通:一堂融合地理、文化、技术的AI实践课

1.活动以地理为基、文化为脉、科技为翼,构建沉浸式学习场景:

山河解码:喀斯特峰林、龙脊梯田等地理印记跃然屏上,揭示水土孕育的民族智慧。

符号重生:铜鼓纹样借AI焕新,壮锦针脚在算法中延展,激活非遗生命力。

共同体叙事:多民族共舞歌圩的AI群像,生动诠释“石榴籽”团结内涵。

智创实践:见证数字原住民的文化觉醒。

2.三大创作维度激发无限创意:

「地理印记」小组以“右江河畔干栏居”为令,AI生成吊脚楼与喀斯特地貌共生图

「文化密码」 团队输入“铜鼓声震+三月三歌圩”,渲染出万人对歌的壮丽长卷。

「团结画卷」 学生巧用“绣球传情+高铁穿壮乡”和“智慧课堂”等意象,谱写新时代民族团结交响曲。

二、技术赋能:从Prompt设计到文化表达

1.金文书老师独创的“文化关键词转化法”:

符号萃取:引导学生从壮锦纹样、干栏建筑中提炼视觉基因。

跨维组合:将地理术语(如峰丛洼地)与艺术风格(水墨/版画)智能融合。

伦理校准:建立民族文化禁忌词库,守护创作底线。

成果璀璨:数字画布盛开民族之花。

2.活动现场涌现多幅AI佳作:

《梯田指纹》以大地肌理诉说壮族农耕智慧

《歌圩元宇宙》构建多民族对歌的虚拟盛境

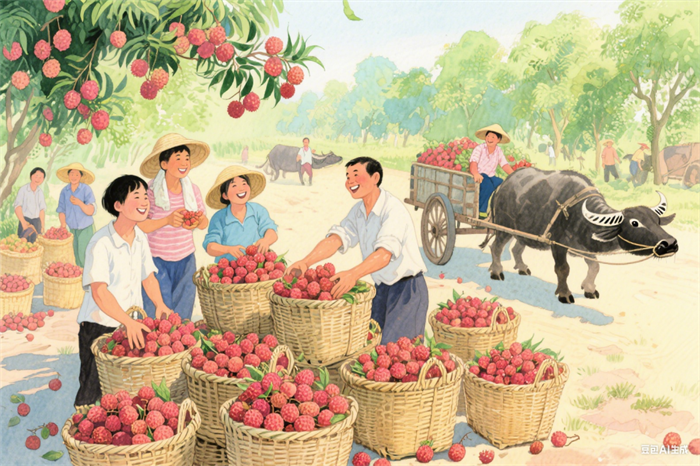

《水果之乡》果农们收获水果的喜悦

“当我的Prompt生成身着壮服的机器人指导插秧时,突然懂了什么叫传统与未来对话!”初二学生李明的感言引发共鸣。

三、教育深意:在算法中播种文化自信

“这不仅是技术课,更是铸魂课!”金文书老师总结道:“让AI成为文化转译者,青少年方能真正理解——铜鼓纹样里藏着宇宙认知,干栏建筑中刻着生存智慧,而歌圩场上的多民族和声,正是中华民族共同体最鲜活的注脚。”

当数字画笔描摹出刘三姐的AI化身,当算法重新诠释花山岩画的古老密码,金陵学子用科技之光点燃了文化传承的火炬。这场跨越时空的对话证明:技术愈先进,愈需文化为魂;民族愈团结,方显AI向善之力。

附图:其他学生作品

(实习编辑:何晓妍)

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线