11月17日,由中国—东盟教育交流周组委会秘书处主办、学校承办的“首届中国—东盟教育交流周世界大学生创新挑战赛”冠军争夺赛暨颁奖仪式在学校综合楼报告厅圆满落幕。贵州省教育厅党组成员、副厅长白震,中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室副主任朱玉婷,校党委书记战勇,校长王蜀黔,校党委常委、副校长(正厅长级)赵守盈,校党委常委、副校长潘运等校领导出席活动。来自中国与东盟国家百余所高校的师生代表、评委专家、创业导师及媒体记者齐聚一堂,共同见证这场融汇智慧、促进友谊、激发创新的国际青年盛会。

贵州省教育厅党组成员、副厅长白震指出,本次大赛作为中国-东盟教育交流周的重要板块,为各国青年搭建了展示才华、碰撞思想的国际舞台。白震表示,贵州始终积极践行"一带一路"教育行动倡议,持续深化与东盟国家在人才培养、科研合作等领域的务实合作。他强调,创新挑战赛不仅是智力的竞技,更是文化交融与友谊的桥梁,希望各国青年通过这个平台增进理解、建立互信,将个人理想融入区域发展,用科技力量应对全球挑战,共同为推动构建更为紧密的中国-东盟命运共同体贡献青春力量。

白震致辞

校长王蜀黔在欢迎辞中表示,学校始终将服务国家战略和区域发展作为自己的使命担当,持续构建“思创融合、师创协同”的双创教育体系。她希望以此次大赛为契机,各国青年通过这一平台展示才华、缔结友谊,共同谱写青春乐章。

王蜀黔致辞

教育为桥 凝聚区域青年创新共识

本次大赛是2025中国—东盟教育交流周的重要板块之一。交流周以“智汇人文,教育共融,协同发展”为主题,旨在打造具有规模效应和经济社会效益的中国—东盟教育和人文交流活动品牌,为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体发挥积极作用。

启动仪式

三大赛道竞相争鸣 创新成果彰显青年担当

本届大赛以“智汇东盟,创享未来”为主题,精准呼应全球发展倡议的核心要义与区域转型的现实需求,设置公益创新、新能源与材料、人工智能+教育三大赛道。自启动以来,吸引了来自中国与东盟国家百余所高校、千余支团队踊跃参与。经过资格审查、初赛评审等多轮选拔,50支优秀团队晋级决赛。

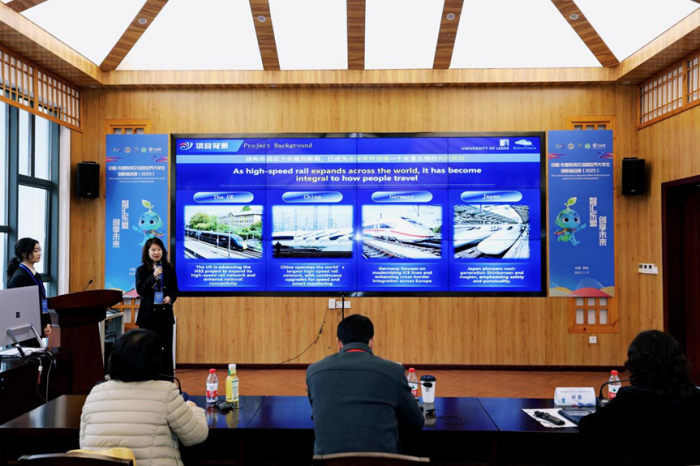

在公益创新赛道,涌现出“飞乐高山——中国乡村少数民族小歌队的天籁启程”“唇启新生——微笑接力唇腭裂全周期守护行动”“不沉默的蒲公英——乡村留守女童防性侵教育公益计划”等多个聚焦社会痛点、彰显人文关怀的优秀项目。新能源与材料赛道中,团队围绕“钠离子电池”“生物质催化”“氢能催化”等前沿方向提出创新解决方案。人工智能+教育赛道则呈现出“汉梦教育——东南亚儿童标准化汉语学习平台”“智教魔方——面向义务教育人工智能教学的多智能体系统”等融合AI技术与教育实践的优质作品,充分展现各国青年面向未来的科技素养与创新视野。

比赛现场

文化交融互鉴 创新激荡共鸣

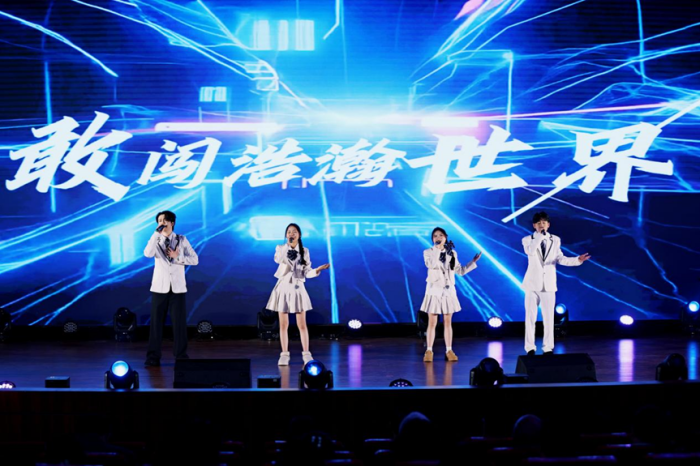

在17日下午的冠军争夺赛上,贵州师范学院原创音乐作品《师创青年》与非物质文化遗产《苗族踩鼓舞》同台演绎,生动呈现多元文化交融互鉴的动人场景,传递出“创新无界、文化共美”的赛会精神。

为构建区域青年创新创业长效支持机制,活动现场举行了“中国—东盟创业导师”聘任仪式,来自马来西亚理科大学、同济大学、华东师范大学、深圳大学、北京新产教科技有限公司等高校与企业的Amelia博士、殷俊锋教授、赵博副院长、马德富总经理等十余位专家学者和产业代表受聘为创业导师,未来将为区域青年双创项目提供持续指导与资源对接。

《师创青年》《苗族踩鼓舞》表演

“中国-东盟创业导师”聘任仪式

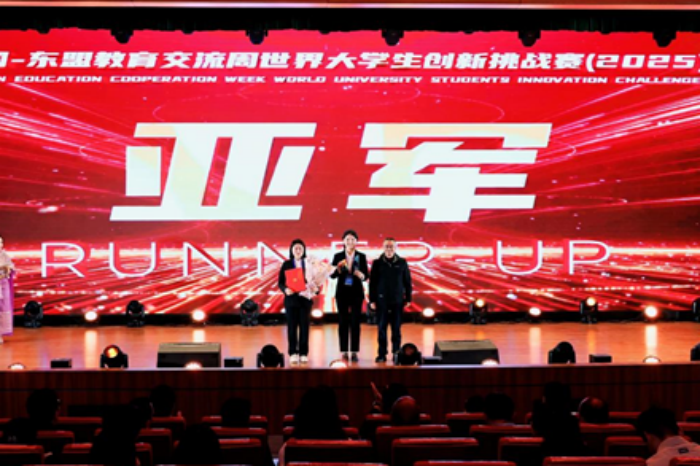

荣誉时刻 以创新之名,向未来致敬

经过激烈角逐,大赛最终决出冠军1项、亚军1项、季军2项,一等奖9项、二等奖12、三等奖15项。

本次大赛获奖的项目从公益善行到科技攻坚,从文化传承到教育革新,这些项目生动诠释了创新不分领域、青年共创未来的赛会精神。每一份凝聚智慧与汗水的成果,不仅展现了各国青年学子的卓越才华与时代担当,也是中国—东盟教育合作迈向高质量、务实发展的生动见证,为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入了蓬勃的青春力量。

一等奖获奖团队

二等奖获奖团队

三等奖获奖团队

颁奖仪式

以创新为纽带 共创区域融合新未来

本次大赛的成功举办,是深入贯彻习近平总书记关于“构建更为紧密的中国—东盟命运共同体”重要倡议的务实行动,也是推动“一带一路”教育合作和青年人文交流的重要平台。站在新的起点,贵州师范学院将继续发挥师范院校特色与区域合作优势,持续拓展中国—东盟在教育创新、人才培养、科研协同等领域的多层次合作,为区域发展注入更多青春力量,携手各国青年共绘“心联通、创共赢”的美好画卷。

合影

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线