向海图强 向陆而兴 向心聚力——海南热带海洋学院跨省调研疍民文化,助力铸牢中华民族共同体意识

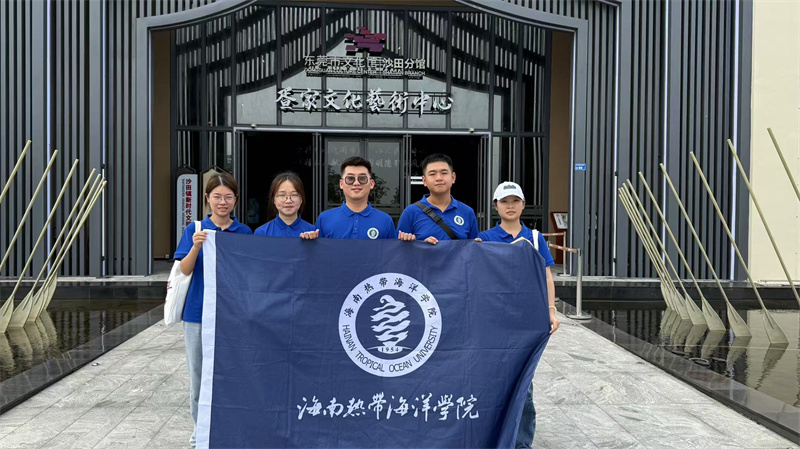

为深入贯彻落实习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述精神,海南热带海洋学院“向海图强、向陆而兴、向心聚力”实践团队近日奔赴海南沿海市县,以及广东东莞、福建闽东等地区,围绕疍民(连家船民)文化的传承与现代化转型开展专题调研。团队通过田野调查、文化解读与经验总结等方式,积极探索多民族交融发展的实践路径,为新时代民族团结进步事业贡献青春力量。

解码疍民文化:从“水上漂泊”到“陆地扎根”的历史跨越

在东莞市疍家文化艺术中心,实践团队通过复原场景与实物展陈,系统梳理了疍民的族群源流、生计方式与民俗文化。莞草编织、咸水歌谣、龙舟竞渡等非物质文化遗产,生动展现了疍民“以海为田”的生存智慧。新中国成立后,在党和政府的政策扶持下,广东疍民逐步“洗脚上岸”,实现从水上到陆地的历史性跨越。初期虽面临生活适应等挑战,但通过转型发展渔业加工、水稻种植等产业,逐步在陆地上站稳脚跟。如今,东莞疍民社区积极推动文旅融合,发展渔家乐、莞草工艺品等特色产业,实现了文化保护与民生改善的双赢。

在海南,团队聚焦自贸港建设背景下的疍家文化创新。三亚、陵水等地通过经济、文化、教育、治理“四维联动”,构建起具有海岛特色的社区民族团结实践体系。例如,陵水新村港将疍家渔排打造为文旅打卡点,三亚崖州区推动疍民传统技艺走进校园,让古老文化在新时代焕发出勃勃生机。

产业振兴赋能:夯实民族团结的物质基础

福建连江、福安等地的实践尤为典型。下岐村创新实施“合作社+公司+船民”发展模式,构建了涵盖海水养殖、渔业加工在内的完整产业链。2023年,该村村财收入实现显著增长,村民人均收入较上岸初期增长数十倍。东水村则以鱼丸产业为突破口,成立升兴水产公司,年销售鳗鱼超5000吨,有效带动村民从“以船为家”迈向“安居乐业”。团队成员深切体会到:“产业兴旺是民族团结的‘压舱石’,唯有物质基础牢固,中华民族共同体意识才能深入人心、枝繁叶茂。”

文化创新传承:铸牢“美美与共”的精神纽带

文化认同是凝聚民族共识的核心。溪邳村精心打造长达2公里的“渔文化长廊”,甘江村通过艺术赋能,将废弃渔具转化为展现乡村振兴的墙绘艺术。福安市连家船民文化研究会秘书长林德发则通过文学创作,活化疍民口述历史。这些创新实践既保留了疍民“讨海精神”的文化基因,又赋予其新的时代内涵。正如团队指导老师董瑞云所言:“从‘铁碇锚链’到‘艺术墙绘’,疍民文化正在成为中华民族共同体的生动符号。”

治理创新实践:构建多元共治的团结格局

民主治理是维护民族团结的重要保障。下岐村、溪邳村等地通过村民议事会等方式,实现连家船民与畲族、汉族等各族同胞平等参与、共商共治。法治宣传与社区服务协同推进,形成了“小事不出村、矛盾不上交”的和谐治理局面。这一“共建共治共享”模式,为其他地区推进民族团结进步事业提供了有益借鉴。

从广东东莞到福建闽东,从海南渔村到文化展厅,实践团队用脚步丈量疍民转型发展之路,以青春之笔记录民族团结的生动故事。调研表明,疍民群体的现代化转型不仅是经济层面的跨越,更是文化认同与治理能力的全面提升。下一步,团队将持续深化跨区域协作,努力推动疍民文化成为铸牢中华民族共同体意识的“蓝色名片”,为谱写中国式现代化新篇章贡献海洋智慧与青春力量。

(通讯员:陈冠宇 董瑞云 李秀丽)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线