一、问题的提出

历史悠久的大学往往拥有办学传统、校友支持,社会口碑等方面的优势积淀。人类的进化、社会的演化都影响着大学的发展进程,刺激着一轮又一轮新大学的产生。尽管新大学继承着大学的基因,但每一轮“新大学运动”的出现及其发展都推动着大学的组织变革和发展模式新生。本研究借用泰晤士高等教育公司官网公布的世界年轻研究型大学数据,研究在相同的时代背景下建在多国的年轻研究型大学是否有着相同或相似的发展状况及其模式。

21世纪已走过第一个25年。在已有“985工程”“211工程”“双一流”建设高校等“大学群”的中国,一小批“新兴的”或称为“新型的”研究型大学蓬勃兴起,较早建立的南方科技大学于2010年12月筹建、2012年4月“去筹”;上海科技大学于2012年4月筹建、2013年9月“去筹”;西湖大学在2018年2月得到设立批文。由于这几所新建的研究型大学的快速发展,也基于中国社会发展的急切需要,教育部批复建立新型研究型大学的步伐加快:2024年5月建立康复大学(青岛)和深圳理工大学;2025年2月建立福建福耀科技大学;2025年6月建立大湾区大学(东莞)和宁波东方理工大学。

这种年轻研究型大学得以快速发展的案例仅出现在中国吗?其他国家是否也有类似情况?如果是,建在不同国家的年轻研究型大学的发展状况和趋势会有相似性吗?建校时间甚至发展速度都相近的大学是否有着相同或至少相近的发展模式呢?

结合如上问题,本研究剖析了多国年轻研究型大学的发展状况,用数量研究和比较分析的方法,归纳得出世界年轻研究型大学的发展模式及其特征。为了研究年轻研究型大学的生命历程,把对中国21世纪建立的“新型研究型大学”的研究扩展到对具有不长于50年历史的年轻研究型大学群体的研究中。

二、研究总体设计

(一)可供研究的条件

本研究获取研究对象的初始方式是网络查询并不存在的“世界大学名录”,期待得到各国建校时间不长于50年且快速发展的大学。由于国家数量多、语言种类多以及对“快速发展”的非共识,初始努力难以达到研究目标。经查资料得知,拥有“世界年轻大学”数据库的有THE(Times Higher Education)和QS(Quacquarelli Symonds)两家公司。为确定数据来源,需要对本研究的数据需求与数据库资源进行匹配度分析。一是比较数据的丰富度:QS安排50所未满50岁的大学上榜(Top50 Under 50),THE安排的是不大于50岁的100所大学上榜(TOP100),后者的数据资源相对比较丰富;二是比较所用分析维度与作者研究思想的契合度:QS用声誉调查、论文引用、国际化、师生比、毕业生就业和可持续发展来判断大学发展,THE则大致基于大学职能来判断大学发展,后者的分析维度比较符合笔者持有的基于职能履行的视角。因此,选择THE世界年轻研究型大学数据库作为本研究的基础参考。

(二)年轻研究型大学的概念

“年轻研究型大学”实际上就是建校时间不长的研究型大学。研究型大学,最早追溯到18世纪与19世纪之交。“将研究引入大学”和“大学举办习明纳(Seminar)”兴起于德国的大学,1810年建立的洪堡大学对大学科研做出了里程碑式的推进。1900年美国大学协会的成立,由于其对会员大学的要求和协会的联盟性质,被称作“研究型大学”的松散性组织,尽管当时并没有出现“研究型大学”字样。到20世纪70年代,美国卡内基教学促进基金会所做的“高等教育机构分类”(以下简称“卡内基分类”)及其带来的多国响应,才使“研究型大学”开始成为多国高等学校体系中的一个类型。由于该分类指标的严格限定,“研究型大学”处在多国高等教育机构体系的“顶层”。

研究型大学的概念具有历史纵向的发展与地域横向的“漂移”。罗杰·盖格(Roger Geiger)认为,美国大学协会提出的入会标准是必须进行“高等学习、研究生教育和通过研究促进知识的增长”,即进行大学教育、研究生教育和科学研究。笔者将卡内基分类中有关研究型大学的入选指标概括为“三多”:本科生教育学科数量多,研究生教育中博士学位授予数量多,联邦政府支持的科研经费多。在美国研究型大学成就的影响下,英国“研究主导型大学”(Research-Dominated Universities)、澳大利亚“研究密集型大学”(Research-Intensive Universities)、中国和日本的“研究型大学”也都现身在世界高等教育舞台上。结合纵向与横向研究,笔者曾在2010年给研究型大学以概念上的“四个强调”:强调博士生的培养能力(数量与质量),强调科研的层次水平与经费额度,强调教授的同行认可度,强调可使上述博士生、教授、科学研究在多学科和学术自由中共同发展的大学环境。

THE“世界年轻大学排名”说明,“年轻”指的是建校时间不超过50年,“大学”指的是“研究密集型大学”。本研究使用THE大学数据库,因此简称研究对象为“年轻研究型大学”。

(三)分析年轻研究型大学发展的维度

有关研究型大学的概念描述,涉及本研究拟从教学、研究、社会服务的职能维度对年轻研究型大学发展状况及模式进行分析的缘由。由于要借用THE“世界年轻研究型大学”的数据库资源,本研究采用其五维度分析框架,即教学(含教学声誉、师生比、博士培养成绩、师均大学收入)、研究(含研究声誉、师均大学研究收入、师均论文数)、引用(论文引用影响力指数FWCI)、产业收入(含创新、发明和咨询在内的来自产业和商业的校外收入)和国际视野(含国际教师比、国际学生比、国际合作论文比)。其中的“研究”和“引用”可合成为大学的研究职能,“产业收入”代表大学在履行社会服务职能上的贡献,“国际视野”既表明扩展的大学(国际)社会服务职能,又表明新时代给大学提出的新要求。另外,因THE数据库中采用的指标及其权重在2019—2023年间是保持不变的,故本研究采用的是2019—2023年间的数据。

(四)研究年轻研究型大学的样本

我们并不全面掌握世界上具有不长于50年办学历史且发展快速的研究型大学有多少、在哪里,只能将2023年THE世界年轻研究型大学TOP100作为基础样本池,以探索的思路开展选样过程。

1. 关于“年轻”。一是校龄。原初设计是将21世纪建立的大学作为研究对象。但查询发现,享有一定程度国际影响力的21世纪建立的大学很少;同时认为从仅有20多年历史的大学发展中很难了解这个“小众群体”的发展历程及其趋势。于是笔者将研究对象扩展到具有50年办学历史的大学。二是新建。TOP100样本池中包括重建和重组的大学,出于我国研究的需要,本研究选择在50年内“平地而起”的崭新大学。经对TOP100所大学官网文献的充分阅读,满足限定条件的备选大学56所。

2. 关于“快速发展”。尽管56所备选大学处在年轻研究型大学TOP100中,但需要考虑拟作为样本的大学在世界大学排名中的位置。查询发现,56所备选样本中有34所居世界大学TOP300位之后,分析34所大学的所有数据,发现它们的发展优势不明显。由于研究初衷是为了给我国新建的研究型大学寻找可借鉴的经验,瞄准建校短时间内跻身世界大学中相对前列的大学才是本研究应当关注的对象,所以留下22所大学作为备选样本。

3. 关于“学科”。我国新建研究型大学主要是理工多科性的,迄今为止,尚没有单一学科的新大学呈现出如此快速发展的态势。由于研究世界案例最终也是要为我国高等教育的改革与发展服务,于是放弃3所2019—2022年4年数据不可得的医学院校。

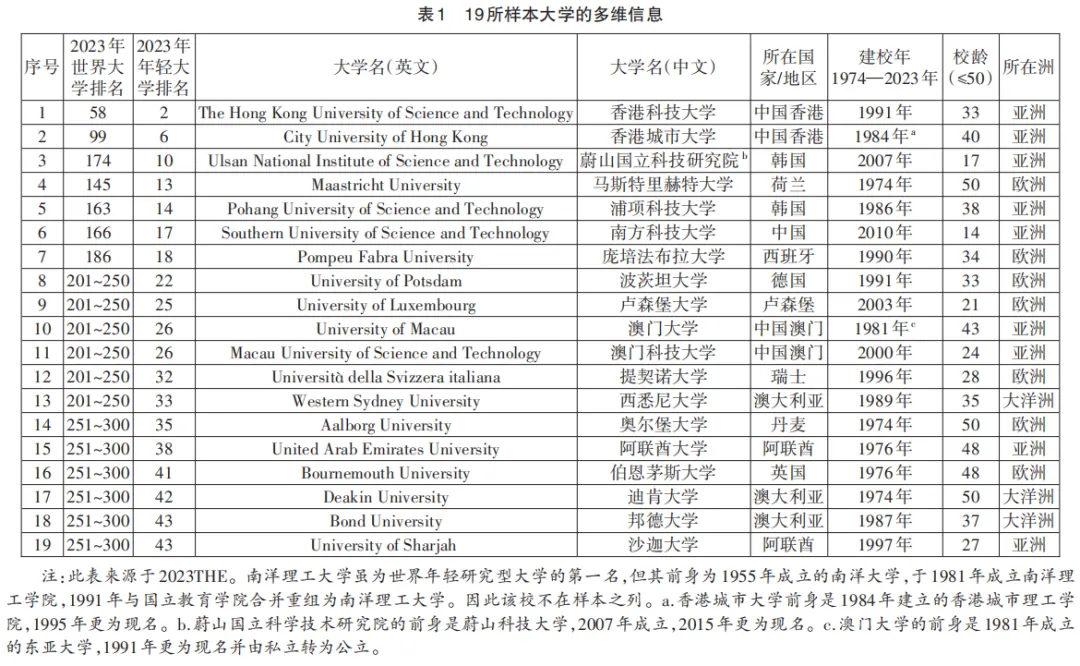

最终,以校龄不长于50年且非重建重组、居2023年THE世界大学TOP300同时居世界年轻研究型大学TOP50(满足限定的样本自然进入)的19所多科性或综合性大学作为本研究的样本。其多维信息见表1。

三、世界年轻研究型大学的发展状况

(一)总体发展描述

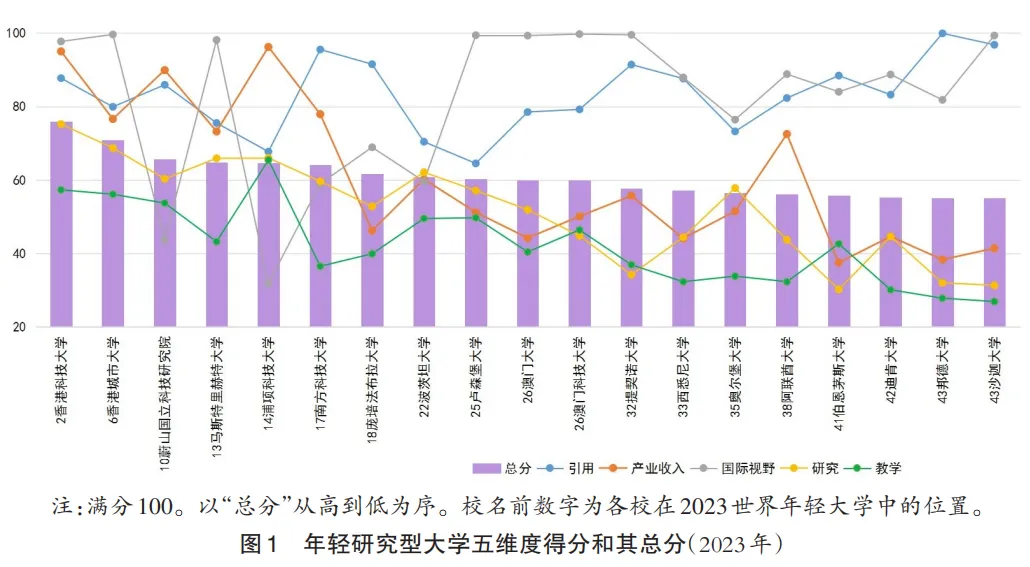

将19所样本大学在5个分析维度上的得分与其计入权重后的总体得分绘制图1。排在前两位的香港科技大学和香港城市大学的总分都超过70分,明显高于其他样本大学的分数:7所大学总分居60~65分之间(南方科技大学64分排在第6位),10所大学总分都在55~60分之间。

这些大学在教学、研究、引用、产业收入、国际视野5个分析维度上的表现总体上为:发展势头强劲的是国际视野和引用两条折线,产业收入和研究两条折线大致居于纵轴中段,教学基本上居图的下半部。具体来说5个分析维度如下。

一是“引用”。“引用”得分为5所大学维度得分的最高值且邦德大学近满分;13所大学将其各自在引用维度上的表现列为自身5个维度得分的第二名;近乎所有大学都重视论文引用;19所大学的该项均分超过83分。

二是“国际视野”。12所大学的该维度得分为各自最高分(其中8所大学得分在97分以上);但2所韩国大学的该项得分却为自身5个维度得分中的最低值;样本大学的该维度得分均值超过82分。

三是“产业收入”。韩国的2所大学在该维度上表现最好;香港科技大学和南方科技大学的该项得分列在各自5个维度得分的第二;19所大学的该项得分均值刚过60分。

四是“研究”。这些“研究密集型”大学的该维度表现却呈现出“一般化”。最高分获得者是香港科技大学,75分;最低分获得者是沙迦大学,仅31分;19所大学的该维度得分均值不足52分。

五是“教学”。该维度所含内容的统计口径很宽,各样本大学的表现都不很好。14所大学在该分析维度上的得分都为本身5个维度得分的最低值,19所大学该项得分均值仅为42分。

在教学和研究两个分析维度上,世界顶尖年轻研究型大学的得分均值竟然“不及格”,吸引我们反思THE所设计的“教学”和“研究”维度的内容合理性。如“教学”维度的内涵是否真的反映出大学教学的质量;又如将“引用”独立设置、“研究”不含科技贡献在内,是否真能代表对大学研究的评价。

(二)建校年代和地域分布差异

了解到样本大学的整体发展状况,可以再分析这些大学在不足半个世纪的发展道路上是否显示出因校龄长短和地域不同所带来的差异?更准确地说,校龄和地域是否影响年轻大学在教学、研究、引用、产业收入和国际视野中的表现?

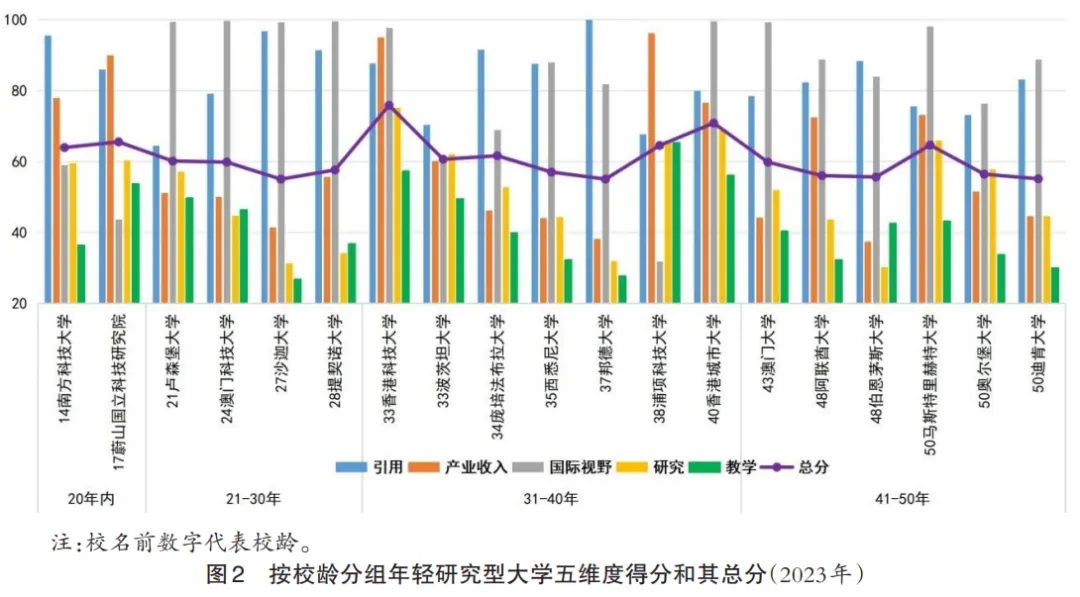

1. 校龄长短与年轻研究型大学的发展。笔者按校龄分组对样本大学进行了研究。(见图2)第一组是校龄不足20岁的南方科技大学和蔚山国立科技研究院,两校在引用和产业收入上的表现都好(比较而言,南方科技大学更注重引用,蔚山国立科技研究院更注重与产业的联系),在研究上的表现相近,在国际视野和教学两个维度上的得分相反(南方科技大学的教学表现不够好,蔚山国立科技研究院在国际视野上的得分较低)。第二组的校龄为21~30岁,组内4所大学的发展重点极为相似:在国际视野上的表现都极好,在引用上的表现都居各自5个维度的第二位,卢森堡大学和澳门科技大学在教学、研究、产业收入三维度上的得分比较均衡,沙迦大学的教学和研究两维度得分都较低。第三组校龄为31~40岁,组内7所大学的发展特点互不相同,主要是在引用、产业收入和国际视野上的表现“各显神通”。除浦项科技大学之外,6所大学的教学得分都为自身5个维度得分中的最低;浦项科技大学在国际视野上得分最低。第四组是41~50岁的“年长组”6校。6校的共同优势在国际视野和论文引用上;阿联酋大学和马斯特里赫特大学的产业收入得分较高而且相近。

从图2可以看出,论文“引用”和“国际视野”体现出强势,除为数很少的大学外,几乎所有校龄段的大学都很重视在这两个维度上的表现。相反,也是除几校之外,“教学”体现出弱势。“研究”可被看作是“可争取的维度”,若把“引用”纳入到“研究”的范畴,目前在“研究”维度上的表现就会发生变化。最后的“产业收入”可称为新兴维度。总体来说,这些样本大学在5个维度上的发展优劣势并不依据校龄的阶段性不同而不同。结论是,在50岁为最大校龄的限制下,大学校龄的长短与其发展维度之间并不构成某种对应关系。

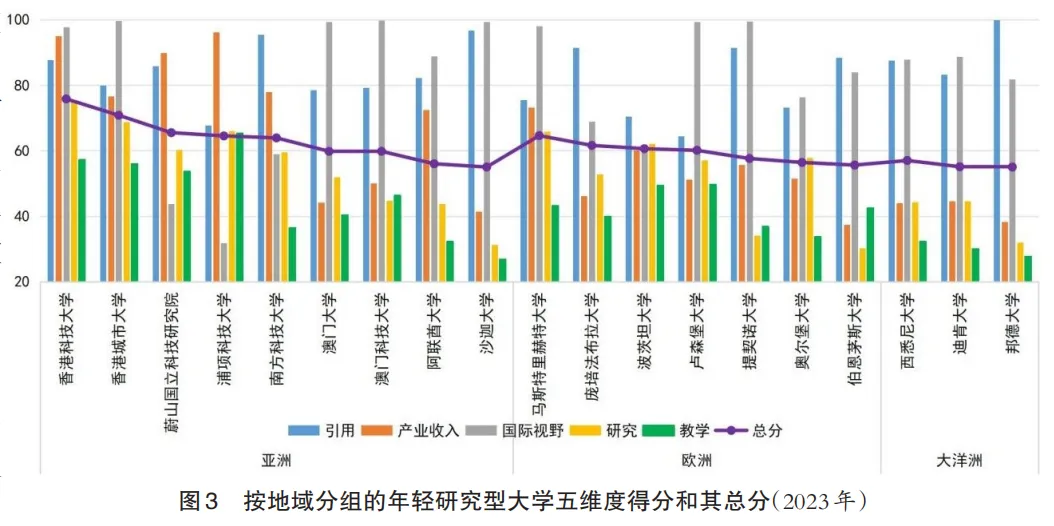

2.地域分布与年轻研究型大学的发展。已知19所样本大学中的9所地处亚洲,7所在欧洲和3所在大洋洲。图3可见按地域分组的样本大学在2023年世界年轻研究型大学中5个分析维度上的得分和总分。

由图3可以看到:第一,亚洲9所大学可分在三个次级区域,含港澳地区在内的中国大学5所、韩国大学2所、阿联酋大学2所。其中,一是中国5所大学显示三种发展态势:中国香港2所大学发展态势基本相似且为世界年轻大学中的佼佼者;中国澳门2所大学的发展形态相似且特别重视“国际视野”和“引用”;南方科技大学表现独特,其引用、产业收入、国际视野和研究、教学似四阶梯顺势而下。二是韩国2所大学的共同点是强调大学与产业界的联系,相对更重视“教学”,不太追求在“国际视野”上的表现。三是阿联酋2所大学都重视“国际视野”和论文“引用”。第二,地处欧洲的7所样本大学,相对而言,在“国际视野”和论文“引用”的成就很大,德国波茨坦大学在5个维度上的表现比较均衡。第三,大洋洲澳大利亚3所大学走着几乎完全相同的发展路线:论文“引用”和“国际视野”两维度得分极为突出,西悉尼大学和迪肯大学在五维度上的成就几乎相同。

图3可见,亚洲年轻研究型大学在活跃度上和发展态势上的多样化都高于欧洲和大洋洲的大学。特别是,9所亚洲大学中有6所在与产业界的合作关系上有了进展;中国港澳4所大学和阿联酋2所大学在“国际视野”上的得分都很高。比较来看,亚洲大学在“产业收入”上比欧洲和大洋洲的大学做得要好,所有样本大学在论文“引用”上的成就大致相近。细化到国家层面,由于不同国家的高等教育发展具有各自的社会需求程度和需求得以满足的程度,国家的政治、经济、文化发展又直接影响到高等教育发展的阶段性,如此使得年轻大学的发展特征与其在国家/地区的分布之间存在一定的相关性。需要提及的是,满足共同限定条件的样本大学中没有得到来自北美洲、南美洲和非洲的大学代表。

(三)年轻研究型大学发展的纵向变化

纵向变化指的是在本研究限定的2019—2023年内,19所样本大学发展状况的年度变化。首先要讨论的是各校年度总分变化,再分析参与总分计算的5个维度的得分变化,想了解快速发展的年轻研究型大学是因为哪些方面的优势进入到世界高等教育快速发展视野的。

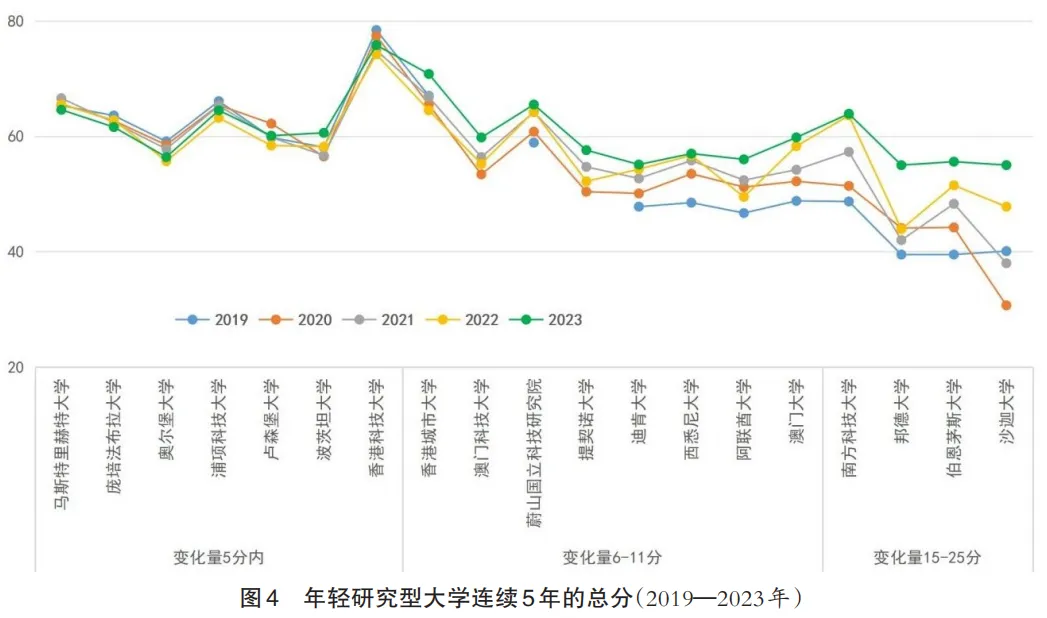

1. 从总体上基本稳定到急剧变化的三组大学。当笔者将19所样本大学连续5年的总分以图4呈现时可见三种情况。第一,5年里总分保持基本稳定(变化量在5分之内)的有7所:马斯特里赫特大学、庞培法布拉大学、奥尔堡大学、浦项科技大学、卢森堡大学、波茨坦大学和香港科技大学,其中亚洲和欧洲的大学分别为2所和5所;具有30多年历史的大学4所,2所大学刚到第50年。第二,5年总分变化不太大(在6~11分之间)的有8所:香港城市大学、澳门科技大学、蔚山国立科技研究院、提契诺大学、迪肯大学、西悉尼大学、阿联酋大学和澳门大学。其中亚洲的大学5所、澳大利亚大学2所、欧洲大学仅1所。建校年龄分布在各校龄段。第三,总分变化很大(居15~25分之间)的有4所:南方科技大学、邦德大学、伯恩茅斯大学和沙迦大学。其中地处亚洲、欧洲和大洋洲的大学都有,所有校龄段的大学都有。这样,样本大学在纵向年度上,其总体的稳定或变化状况并不以地域、也不以校龄为依据。

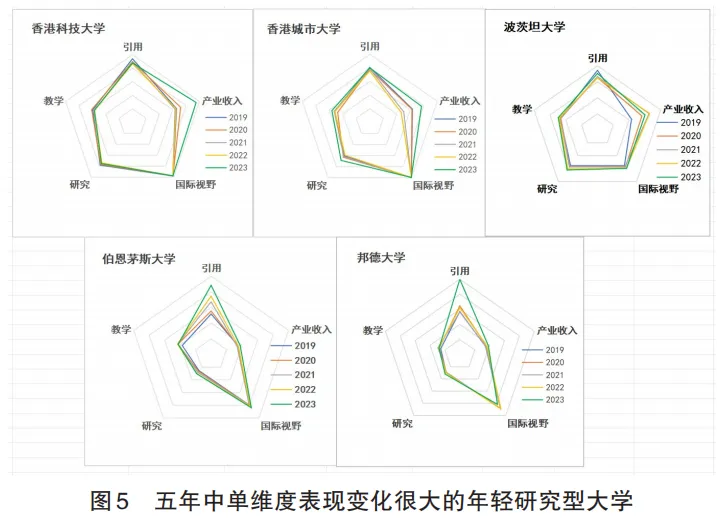

2. 单维度表现变化不大的年轻研究型大学。图4的总分变化可能来自大学在某维度表现的急剧变化,也可能来自几个维度的复合性变化。若要了解大学在办学成就上的变化,需要对其多年成绩进行纵向观察。雷达图能够帮助我们形象地观察乃至判断这些年轻研究型大学的发展过程。从对19所样本大学绘制的各校连续5年的雷达图来看,有10所大学在5个维度上的变化都不大(马斯特里赫特大学、浦项科技大学、庞培法布拉大学、卢森堡大学、澳门大学、澳门科技大学、提契诺大学、西悉尼大学、奥尔堡大学、迪肯大学),有的大学的某个或某几个维度甚至基本不变。它们中有5所、3所和2所大学分别地处欧洲、亚洲和大洋洲。相对而言,欧洲的卢森堡大学和提契诺大学、亚洲的澳门大学和澳门科技大学在多个维度上的表现都有变化但变化不大。其中的卢森堡大学和澳门大学、提契诺大学和澳门科技大学的变化形态两两相似;这4所大学中的3所的校龄都居比较年轻的21~30岁之间。最为特殊的是具有38年校龄的浦项科技大学,连续5年的雷达图均呈稳定状态,仅在“引用”上发生变化且随年代递进而得分下降,在“国际视野”上的得分令人吃惊地低,但在“产业收入”上一贯表现极好。

3. 单维度表现变化很大的年轻研究型大学。大学个体在世界大学中的位置依据其总分,而总分是对大学在五维度上的得分的加权总和,所以总分依赖大学在分维度上的表现。大学都有各自的重点工作领域和着力方向,做不到也不必要做到各项工作“齐步走”。经过对19所样本大学连续5年的五维度表现雷达图分析,本研究发现有5所大学的纵向发展主要依赖其在某单一维度上的表现。

图5中的香港科技大学、香港城市大学、波茨坦大学的主要变化发生在“产业收入”单维度上。香港科技大学在“引用”“国际视野”“研究”“教学”四个维度上的表现基本稳定,只是2023年在“产业收入”上的得分比前一年的65分提高了30分。如此带来该校在世界大学中的位置从2022年的第66名回升到第58名。与其相似,香港城市大学唯一的较大变化也是2023年在“产业收入”上的表现比2022年提高了30分,也使其在世界大学中的位置比2022年上升了52位,进入到前100名中。波茨坦大学的情况也大致如此。

伯恩茅斯大学和邦德大学的主要变化发生在“引用”这一维度。前者从2019年的52分逐步提高到2023年的88分,后者前4年基本稳定只是在2023年得以“突进”并达到近满分。邦德大学仅用一年时间在某一个分析维度上发生如此大的进步是难以复制的案例。

图5呈现的是因在单维度上的大幅进步带来的大学整体进步的实践案例。

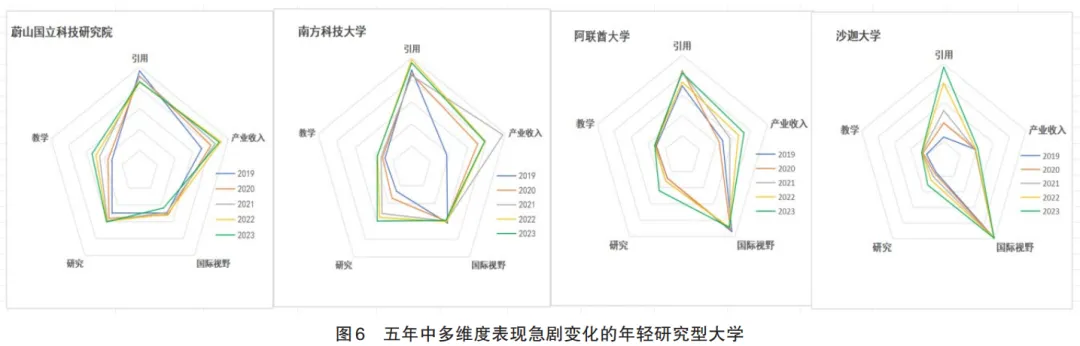

4. 多维度表现急剧变化的年轻研究型大学。兼顾5年纵向变化大和/或雷达图图形独特的情况,4所样本大学在多维度上的表现呈现的是急剧变化,分别是南方科技大学、蔚山国立科技研究院、阿联酋大学和沙迦大学。

从图6观察到,从“蔚山科技大学”改名的蔚山国立科技研究院,在“产业收入”上的表现很好且成绩连年提高(2019年70分,2023年90分);在“教学”上的得分是所有样本大学中最高的且连年提高(2019年32分,2023年54分);在“研究”上的表现也可圈可点。尽管其在“引用”和“国际视野”两维度上的得分连续下降,但因其在前3个维度上的进步,助力其在世界年轻研究型大学中的位置从2019年的第20位提高到2023年的第10位,2023年进入世界大学的前200名(第174名)。

南方科技大学是所有样本大学中最年轻的,从筹建日起到数据可得的2023年只是13岁,即使在年轻大学群里都堪称一个特别的存在。5年中,其在“引用”维度上的表现居高分稳定;“研究”上的得分快速提高(2019年26分,2023年60分);在“产业收入”维度上的得分得以“过山车”式的变化(2019年不足38分,2021年达到97分,2023年回到78分)。尽管其在“国际视野”上的得分徘徊于60分前后,“教学”表现的最高分只有36分,但其在前3个维度上的成就助其在世界年轻研究型大学中从2019年的第55名“飞升”到2022年的第13名,2023年进入世界大学的前200名(第166名)。从实地调研中得知,该校的国际教师和国际合作论文所占比例都很高,但其招收的来华留学生的比例不高。

阿联酋大学的“产业收入”从2019年的47分到2023年的73分;“研究”方面从稳定了4年的30分提高到2023年的44分;“引用”上从2019年的70分到2023年的82分;“国际视野”在90分前后保持稳定;“教学”则在32分持续不动。在不同分析维度得分的正加负减使其在世界年轻研究型大学中的位置从2019年的第70名上升到2023年的第38名,在世界大学中的位置相应地从连续4年的350名之后到2023年的300名之前。

沙迦大学是样本大学中排在最后但进步最大的案例。主要改变发生在“引用”维度上的“绝对”且连年提高上(从2019年的24分逐步提高到2023年的97分);“研究”上5年提高了16分;“国际视野”保持在99分的高位稳定;“教学”方面的提高不多;“产业收入”上的提高更少。在前3个维度上的表现帮助该校在世界年轻研究型大学中从2019年和2020年的第201~250名提高到2021年和2022年的第177和第89名,再到2023年的第43名,在世界大学中的位置则从2019年的800名之后提高到2023年的300名之前。这样的进步幅度确实让人震惊。

四、世界年轻研究型大学的发展模式

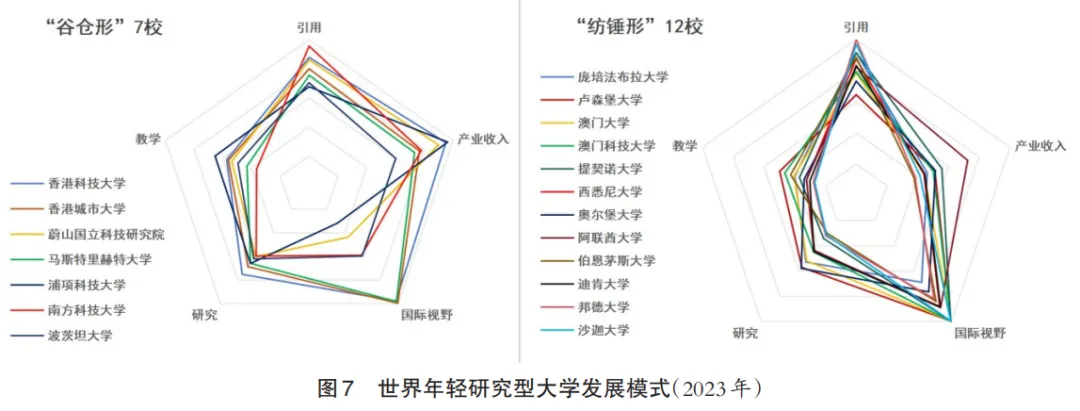

将论文“引用”固定在时钟12点,以产业收入、国际视野、研究、教学为顺时针序,用2019—2023年得分数据绘制出19所样本大学的93幅年度状况雷达图(17×5+2×4)和19幅纵向发展雷达图。在对112幅雷达图进行对照分析的基础上,用简单聚类方式归纳出快速发展的世界年轻研究型大学具有两种发展模式,据其形态分别称为“谷仓形”和“纺锤形”,本研究仅以2023年数据为代表做出图7。

7所大学呈现出“谷仓形”的发展模式:香港科技大学、香港城市大学、蔚山国立科技研究院、马斯特里赫特大学、浦项科技大学、南方科技大学、波茨坦大学。来自亚洲的大学5所和欧洲的大学2所,处在多校龄段,其平均校龄32岁且2所20岁以下校龄的大学都在此组中。该组大学有如下特征:其一,共同的外貌形似“谷仓”,各校在5个分析维度上的表现比较均衡但也并非平均用力,也分轻重;其二,各校的“谷仓顶点”依据该校在5个维度上的表现而定:来自中国香港的2校以“国际视野”、来自韩国的2校以“产业收入”、来自中国的南方科技大学以“引用”分别为各校的“谷仓顶点”,来自欧洲两国的2校的“谷仓顶点”互不相同;其三,“谷仓”有大小之分,香港科技大学的“谷仓”很大而波茨坦大学的“谷仓”很小。总体上看,依据2023年总分数据,排在19所世界年轻研究型样本大学前列(前6名和第8名)的大学都呈现出“谷仓形”发展模式。

12所大学呈现出“纺锤形”大学发展模式:庞培法布拉大学、卢森堡大学、澳门大学、澳门科技大学、提契诺大学、西悉尼大学、奥尔堡大学、阿联酋大学、伯恩茅斯大学、迪肯大学、邦德大学、沙迦大学。其中有5所欧洲的大学、4所亚洲的大学、3所大洋洲(澳大利亚)的大学,它们也都处在多校龄段,平均校龄37岁且4所接近或等于50岁的大学在此组中。该组大学具有这样的特征:其一,共同的外貌形似“中间粗两头尖”的“纺锤”,数据显示上下两端的“引用”和“国际视野”得分高甚至很高;其二,处在中部的“教学”“研究”“产业收入”表现比处在两端的两个维度上的表现要逊色许多,但各校又有各校的特色:如,阿联酋大学的“产业收入”较有成绩(得分72.5分),奥尔堡大学的“研究”不错(得分近58分),卢森堡大学的“教学”表现亮眼(约50分);其三,“纺锤”并无明显的大小之分,这是因为各校在5个分析维度上的表现不均衡所致。总体上看,从2019—2023年的数据呈现特点中发现,呈“纺锤形”发展模式的年轻大学在各自发展过程中具有一定的稳定性特征,主要是“守住”在论文“引用”和“国际视野”两个维度上的成就。而依2023年的总分数据,排在19所世界年轻研究型样本大学中、后段(第7名和第9至第19名)的大学都呈现出“纺锤形”发展模式。

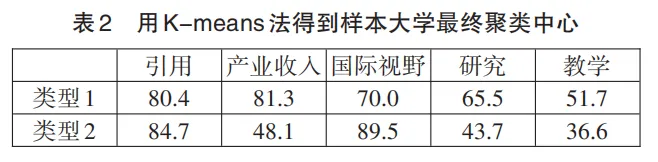

为了增强对前文研究得出的世界年轻研究型大学呈“谷仓形”和“纺锤形”两种发展模式的科学性,本研究采用K-means聚类方法对19所样本大学在论文引用、产业收入、国际视野、研究、教学等5个维度上的表现进行归类,最终得到两组聚类中心,(见表2)分别进入此两个类型的大学与图7所示的呈两种模式的大学相同。K-means法得出的聚类中心本身就清晰地表达了两类大学之间的差异。比较来看,类型1对应着“谷仓形”,呈现这种发展模式的大学在5个分析维度上的表现相对均衡;类型2对应“纺锤形”,呈现这种发展模式的大学具有“高引用、高国际化”的特色。

本研究最终发现世界年轻研究型大学的发展模式有两种,分别为“谷仓形”和“纺锤形”。尽管中国香港2所大学、韩国2所大学呈“谷仓形”发展模式,中国澳门2所大学、阿联酋2所大学、澳大利亚3所大学呈“纺锤形”发展模式,尽管呈“谷仓形”发展模式的大学稍偏年轻,呈“纺锤形”发展模式的大学稍偏年长,但只能说,世界年轻研究型大学的发展模式并不具备地域分布和校龄段分布的特征。比较来看,亚洲国家的高等教育改革相比欧洲来说更为积极主动,欧洲高等教育发展有可能处于更为成熟与饱和的状态中。

五、研究结论和对大学排名指标的反思

中国新建研究型大学的积极性很高,在21世纪第二个25年里还会持续。本研究呈现了世界年轻研究型大学的发展状况及其模式,我们需要博采众长,认真学习和借鉴他国建设年轻研究型大学的经验。本研究发现可在如下三方面回应开篇提问,并对大学排名指标进行三点反思。

(一)研究结论

1. 快速发展的年轻研究型大学不仅出现在中国,也出现在其他国家,但其发展活跃度具有国别差异,如亚洲的中国、韩国和阿联酋、大洋洲的澳大利亚的积极性很高,欧洲的荷兰、西班牙、德国、卢森堡、瑞士、丹麦和英国的积极性较高。南美洲、北美洲和非洲国家的积极性不高,也许是因为它们的年轻大学在THE数据库中呈现不够好,当用共同标准衡量时没有大学入选。这样看来,年轻研究型大学的建设与发展尚未在世界范围形成竞争态势,只是在亚洲、欧洲和大洋洲的某些国家呈现繁荣景象。这说明,新建研究型大学的积极程度与高等教育系统发展的饱和度、高等教育财政的充足度、适龄人口的峰谷变化、国际学生的流入流出等因素相关。

2. 快速发展的年轻研究型大学呈现“谷仓形”和“纺锤形”两种发展模式。同一洲域的大学不具有相同的发展模式,但在同一国家或同一地区具有一定的共性。对于这些建校历史短于50年的年轻研究型大学来说,若以十年为一段生命周期,本研究的研究结果不支持居于相同生命周期的大学具有相同发展模式的判断;也不存在建校时间越长,大学发展越好的判断。所以,年轻大学不必担心因年轻做不到快速进步,也无需背上历史短不能创造办学奇迹的包袱。校史最长的大学不一定就是某洲或某国成就最大的大学。

3. 几乎所有的年轻研究型大学都重视论文引用和国际视野,此两个维度同时是研究型大学的群体追求。只有为数不多的几所样本大学重视来自产业的收入,且它们都排在世界年轻研究型大学的前列,(见图1)这就形成一种新现象:重视来自产业的收入是大学与社会之间关系发展的一种趋势。韩国的2所样本大学给我们一个新的范例,用大学与产业的良好关系弥补它们在国际化表现上的不足。本研究最重要的发现是所有的样本大学不大重视教学(指THE指标中的教学得分不高),也并不是具有教育传统的历史越长的大学其教学成就越高。这种对教学的重视不够正是全球研究型大学,无论年轻还是年长,都需要尽快改变的,也给新建的研究型大学的快速成长提供了超越传统大学的机会。

(二)对大学排名指标的反思

本研究以教学、研究、引用、产业收入和国际视野作为世界年轻研究型大学发展状况的分析维度,这是以THE世界年轻大学排名指标为基础的。作为研究者,需要对排名指标及其相关问题进行相应的反思。

1. 大学不能应对排名指标运行。一是指标难以表达大学发展的真实内涵。如本研究所用的“教学”维度的内涵就不能涵括大学教学的内在,“产业收入”维度的内涵也不能表明大学与产业间的关系以及大学履行社会服务职能的内在。二是指标都是量化的,必须把非量化的材料——如大学理念与精神、学风与教风等——转换成量化数据,这种转换产生失真,失去的可能是“大学的魂”。所以,如果应对大学排名指标运行大学,就会被不科学、非完整的指标“牵着鼻子走”,就会“失去大学的灵魂”。

2. 必须考虑排名指标背后的大学运行规律。如本研究所用的“国际视野”维度,已成为年轻大学跻身顶尖大学行列的“机会性”指标,用此作为分析维度的目的,并非为了达到几个比重,而是要提高大学的国际知名度,扩展现代大学的办学视野和“朋友圈”,并与他人并行在“世界前沿”;“产业收入”也如此,其目的并不是为了得到来自产业收入的本身,在大学已走上社会、紧密连接科技的今天,其发展的生命力与大学和产业间的关系密切相关。

3. 大学的改革创新要走在指标变化的前面。从2024年起,THE世界大学排名和年轻大学排名的指标体系有了变化:“教学”维度未变;“研究”维度改变成“研究环境”维度但内涵未变;“产业收入”维度改变成“产业”维度并将“引用大学论文的国际专利数”并入内涵中,同时提高了“产业”维度的权重;“国际视野”维度中增加了“出境交换生”内容但暂未给出权重;最重要的是将以前的“引用”维度改变成“研究质量”维度,除保持用引文影响力指数(FWCI)之外,增加了“研究实力、研究优秀表现(优秀论文数)、研究影响力(被重要论文引用的数量)”。尽管THE在排名指标上的改变实属不小,但还有待于进一步的研究和调整。这就需要众多的大学实行改革与创新,用其实践案例来丰富大学发展理论,推进世界大学发展评价上的创新。

我们已经进入社会变革的新时代,已处在由新的国际政治、经济、科技提出挑战的环境中,人工智能已对人类命运共同体的生存和发展提出了近乎全面的挑战。研究型大学的重要使命“知识生产”的模式一再发生变革,大学与政府、与广大民众、与产业之间的关系也一再发生改变。全球高等教育机构,特别是大学,更特别是研究型大学(含年轻研究型大学),都面临着“重新洗牌”的可能,其结果又会出现不同的大学发展状况、不同的大学发展模式。

需要交代的是本研究存在的局限。尽管笔者坚持认为THE排名指标及其权重尚需完善,所有大学都不能按照其排名指标办学,不能依照大学的排名目标来定位发展,但为了得到世界年轻大学的发展状况,本研究不得不借用THE世界年轻大学的公开数据。

(感谢南方科技大学周垚和杨松楠的帮助。)

【沈红,南方科技大学高等教育研究中心主任、讲席教授】

原文刊载于《中国高教研究》2025年第8期

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线